Deux ans après sa création parisienne sous la direction de Gustavo Dudamel, la production de Bob Wilson à l’épure minimaliste caractéristique retrouve les planches de Bastille, portée par une première distribution de très bonne facture.

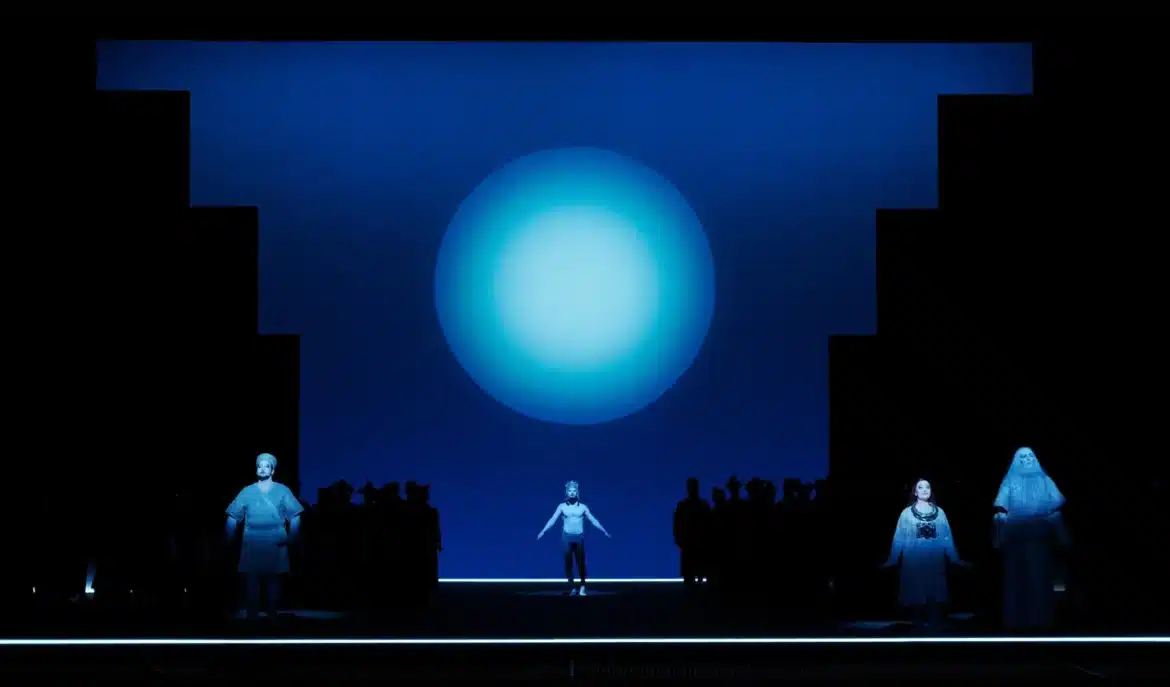

Il a fallu attendre 2018 pour que Bob Wilson donne à voir sa version de Turandot de Puccini, dernier opus inachevé du compositeur dont l’orientalisme et le sens du contraste exacerbé semblaient pourtant suggérer une harmonie de fait avec l’univers esthétique du metteur en scène. Et c’est effectivement très souvent réussi, tant l’œuvre comme la vision de Wilson puisent dans les extrêmes qui dialoguent ensemble dans une forme de contrepoint permanent : un espace immense (taillé pour Bastille) et dégagé (Acte I) ou saturé par une vaste structure en toile d’araignée (Acte III), telle une forêt où se cache le Prince ; les solitudes de Calaf, Liù et de Timur au début de l’Acte I, ou une myriade de corps, chœurs comme figurants (la recherche du nom, Acte III) ; les mouvements contrôlés et ritualistiques de la majorité des personnages les mettant en scène dans une cérémonie permanente (par-delà celle des trois énigmes) par opposition aux 3 ministres (Ping, Pang, Pong) aux mouvements systématiques mais incontrôlés, à l’instar d’atomes hiératiques au milieu d’un système ordonné ; contrepoint des couleurs également, entre ces teintes bleutées à l’évocation de la lune blafarde, au contraire de la robe rouge écarlate de Turandot, préfigurant l’aurore brûlante du 3e Acte… Sur ces principes, Bob Wilson bâtit une mise en scène qui, outre la cohérence « thématique » avec l’œuvre (esthétique d’inspiration asiatique), rentre en écho avec sa substance même. Et le courage de Calaf, la dévotion sans borne de Liù comme la haine suivie d’amour de Turandot, s’incarnent de manière transfigurée dans de larges fresques où l’artifice des poses révèle toute la dimension magique, irréelle, de l’intrigue…

Cette production peut compter sur une distribution très convaincante ce soir, à commencer par une surprenante Tamara Wilson dans le rôle-titre. La soprano, qui fait ici ses débuts à l’Opéra de Paris en remplacement de Sondra Radvanovsky initialement prévue sur le rôle, assoie d’emblée l’assise régalienne du personnage avec la rage d’Elektra (qu’elle campe, par ailleurs) et la puissance wagnérienne (habituée de Brunnhilde). L’aigu, sûr et perçant, passe aisément au-dessus des puissantes vagues orchestrales, et installe un personnage imperturbable dans ses convictions jusqu’à la défaite finale face à l’amant. Elle se fait alors plus Isolde, conservant un son fort déployé jusque dans les piani de sa sensibilité.

Le ténor américain Brian Jagde incarne un Calaf attendu, dont l’héroïsme amoureux se traduit par une voix justement intrépide au timbre d’airain. L’assurance imperturbable du personnage se déploie dans un son à l’attaque vigoureuse et « frontale », coûte que coûte, au risque de se figer dans une posture vocale rigide (à l’instar ce que lui impose la mise en scène) et de manquer de sensibilité (duo du premier Acte avec Liù indiquant son désir de répondre aux énigmes, entre autres), rattrapé dans le très attendu « Nessun dorma », déployé sans épuisement et avec une heureuse conduite des nuances pour réserver au climax tout l’éclat qu’il mérite.

À côté de ces deux incarnations imposantes, la Liù d’Ermonela Jaho fait figure de parangon de la pureté et de la fragilité, dont la soprano extrait toute l’essence. On frissonnera à plusieurs reprises face aux pianissimi dans l’aigu dans la chanteuse a le secret, sur un orchestre dépouillé de sa substance. La voix manie avec brio l’inquiétude agitée du personnage et la quiétude d’une dévotion sacrificielle sans borne, jusqu’à la dernière scène où les aigus éclosent dans une épiphanie vocale, sereine et tragique tout à la fois.

Les ministres Ping, Pang et Pong, campés respectivement par Florent Mbia, Maciej Kwaśnikowski et Nicholas Jones, forment un irrésistible trio de pantins désarticulés aux mouvements mi-obsessionnels, mi-hiératiques, dans une chorégraphie rondement menée, au jeu de tac-o-tac verbal à la rythmique bien rodée, le tout porté par un même « ton » légèrement sarcastique. Le premier déploie un médium lyrique et barytonnant à la verve narrative, le second et le troisième des aigus plus claironnants.

Suspendu entre ciel et terre, l’Empereur Altoum est campé par un Carlo Bosi à l’élocution d’une stature impériale, aux syllabes bien détachées et sententielles (rappel du sacrement à Turandot). La voix se fait plus monocorde et effacée, à l’instar (sans doute) d’une autorité imperturbable et atemporelle. Il trouve dans le Timur de Mika Kares un contrepoint de tessiture et d’engagement, le vieillard faisant vrombir de ses basses une contre-autorité, celle de la raison contre l’impétuosité de Calaf. L’assise charpentée de la voix se brise quelque peu suite à la mort de Liù en se gorgeant d’une émotion prophétisant la vengeance de l’âme de la morte.

On n’oubliera pas le Mandarin de Guilhem Worms aux interventions marquantes pleines de cérémoniel au début de l’ouvrage (« Popolo di Pekino ! ») et dans l’énonciation des règles du concours.

Il faut saluer la vitalité du Chœur de l’Opéra de Paris, réuni pour l’occasion par la Maîtrise des Hauts-de-Seine/Chœur d’enfants de l’Opéra. Les chanteurs, préparés par Ching-Lien Wu, portent avec vigueur et justesse les parties qui leur incombent, depuis le mystérieux chant avant l’apparition de la lune jusqu’au chant de gloire pour l’Empereur puis de joie pour Turandot (« O sole ! Vita ! Eternità ! »). Ils sont stimulés par un Orchestre de l’Opéra de Paris très en forme sous la direction de Marco Armilliato. Le chef italien puise de la fosse les extrêmes du romantisme dans sa passion (et ses excès), des cordes diaphanes sur le chant de la mirifique Liù à la fierté des cuivres. Cette fougue musicale a le mérite de souligner les audaces harmoniques de l’œuvre, mais vient parfois titiller sérieusement la dimension contemplative de la mise en scène, les deux univers évoluant parfois plus en parallèle qu’en symbiose…

La représentation est accueillie avec enthousiasme par le public qui honore les solistes de nombreux bravi, ainsi que Bob Wilson lui-même, venu rejoindre l’équipe artistique avant que le rideau rouge à face de soleil ne clôture le spectacle, augurant des jours heureux pour cette production.

Turandot : Tamara Wilson

Calaf : Brian Jagde

Liù : Ermonela Jaho

Altoum : Carlo Bosi

Timur : Mika Kares

Ping : Florent Mbia

Pang : Maciej Kwaśnikowski

Pong : Nicholas Jones

Un mandarin : Guilhem Worms

Le prince de Perse : Hyun-Jong Roh

Deux suivantes : Pranvera Lehnert Ciko, Izabella Wnorowska-Pluchart

Chœur (dir. Ching-Lien Wu) et orchestre de l’Opéra de Paris, dir. Marco Armiliato

Mise en scène : Robert Wilson

Co-mise en scène : Nicola Panzer

Décors : Stéphanie Engeln

Lumières : John Torres

Costumes : Jacques Reynaud

Maquillage : Manu Halligan

Vidéo : Tomek Jeziorski

Dramaturgie : José Enrique Macián

Turandot

Dramma lirico en trois actes de Giacomo Puccini, livret de Giuseppe Adami et Renato Simoni, créé au Teatro alla Scala de Milan le 25 avril 1926.

Opéra National de Paris Bastille, représentation du lundi 6 novembre 2023.