Les Contes d’Hoffmann, Opéra-Comique, 25 septembre 2025

Réalisme, fantasmagories et une distribution appréciable séduisent le public

Une salle comble a accueilli le spectacle d’inauguration de la nouvelle saison de l’Opéra-Comique : Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, dans une coproduction de l’Opéra national du Rhin, de la Volksoper Wien, de l’Opéra de Reims et de l’Opéra-Comique lui-même. La mise en scène a été présentée le 20 janvier 2025 à l’Opéra national du Rhin et ce soir à la salle Favart ; elle revient à l’Opéra-Comique après trente ans d’absence.

L’œuvre testamentaire du génial compositeur a subi, au fil du temps, d’innombrables remaniements, Offenbach étant mort peu avant d’arriver à la version définitive (voyez sur les différentes versions des Contes d’Hoffmann, le dossier que Première Loge consacre à cette œuvre). Dans l’édition proposée, les dialogues de Jules Barbier (tirés de la pièce qu’il a écrite avec Michel Carré) ont été adaptés par Peter te Nuyl puis traduits en français par Frank Harders ; la partition prend appui sur celle éditée par Michael Kaye et Jean Christophe Keck. La metteuse en scène Lotte de Beer et le directeur musical Pierre Dumoussaud ont donc opté pour une version « opéra-comique », donc faisant alterner passages chantés et passages parlés comme ce fut le cas à la création, et ont également effectué plusieurs coupures dans la partition…

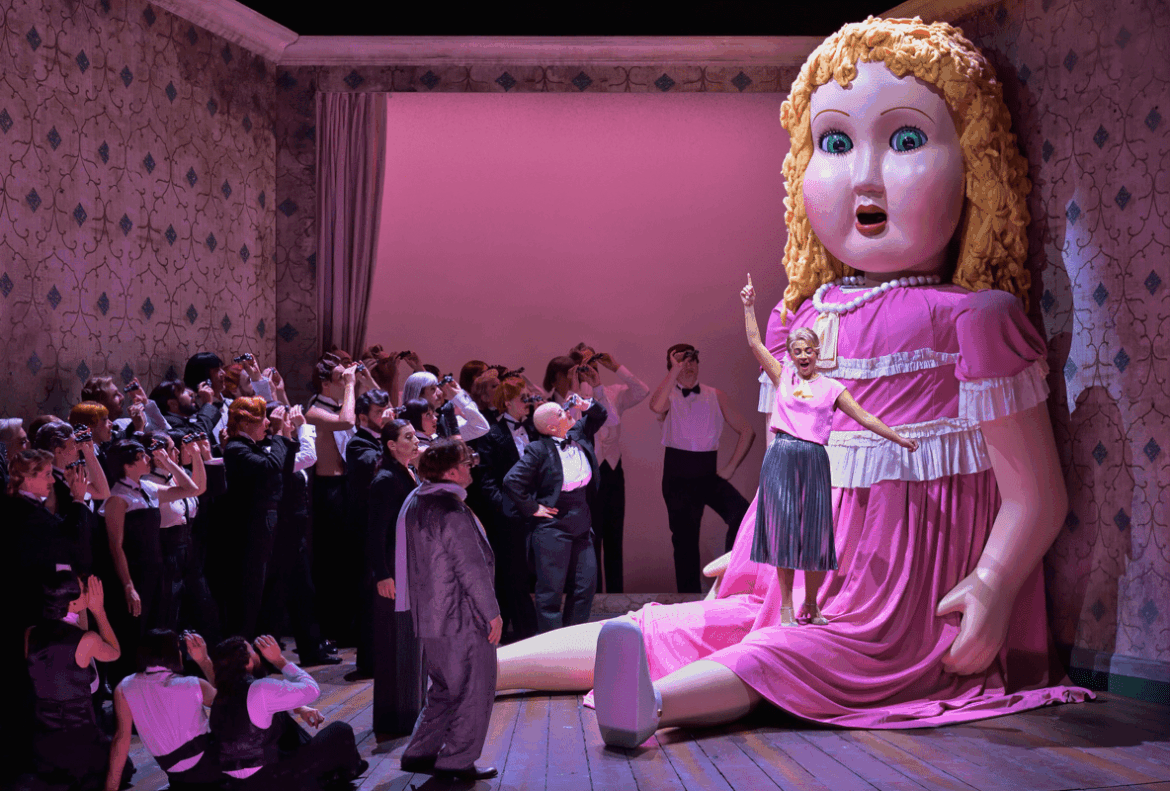

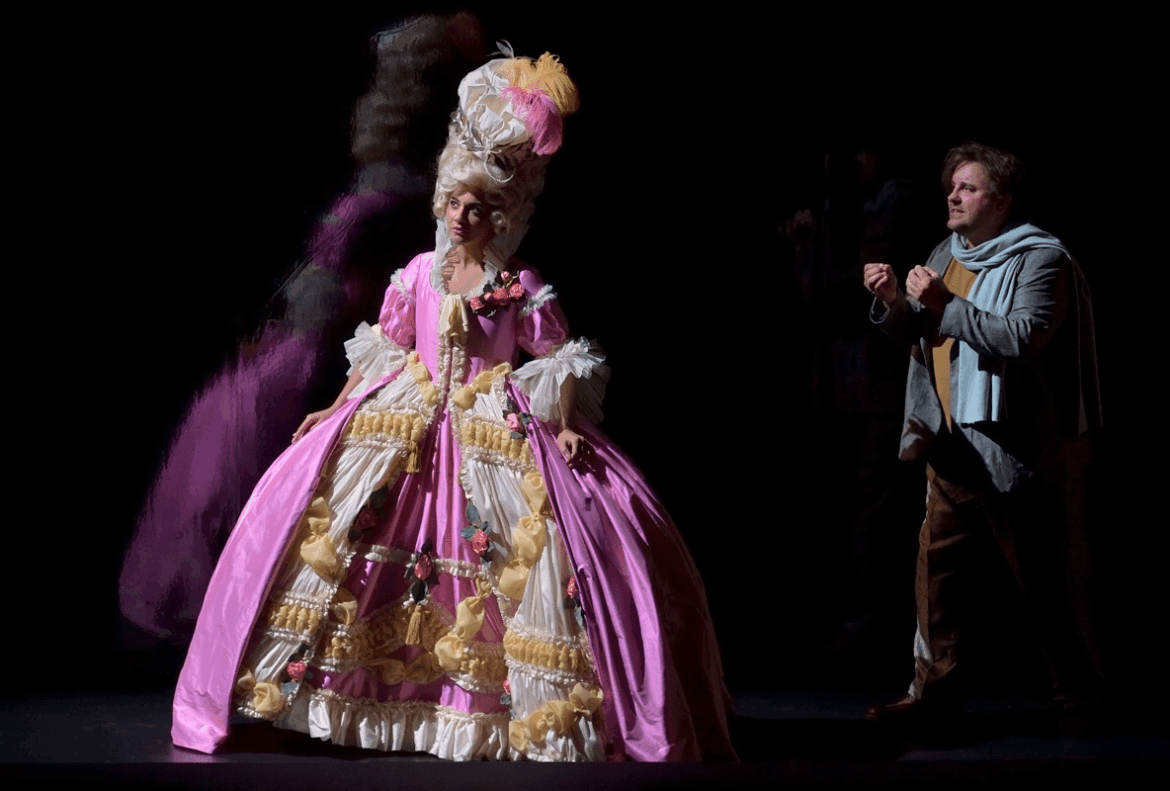

Initialement divisée en prologue, trois actes et épilogue, l’œuvre a été donnée en deux parties seulement, avec un entracte. Elle raconte les malheureuses aventures amoureuses du poète Hoffmann avec trois femmes (Olympia, Antonia et Giulietta) et avec sa bien-aimée actuelle, Stella. Plusieurs tribulations existentielles émergent ainsi : l’amour de l’art et les tourments de la création artistique, la passion pour le vin et le jeu. Réalisme et fantasmagories s’entremêlent car les désirs et les peurs du protagoniste déforment la réalité : une minuscule poupée rose prend des dimensions gigantesques, occupant l’avant-scène et se substituant à la femme aimée, qui porte des vêtements roses similaires. À la recherche de l’amour et de lui-même, Hoffmann dialogue avec sa muse, qui est à ses côtés dans les moments cruciaux et le sauve des tentations diaboliques.

Les costumes plutôt modernes (Jorine van Beck), les jeux de lumière (Alex Brok) et les décors épurés (Christof Hetzer) plongent le spectateur dans une dimension onirique qui abolit les distances temporelles et actualise l’histoire. Dès le début, le spectacle est agréable et captivant. Le public applaudit chaleureusement et rit parfois aux éclats. L’œuvre, traditionnellement souvent considérée comme le seul opus « sérieux » d’Offenbach – il faut néanmoins tenir compte également des trop rares Rheinnixen et d’autres ouvrages en demi-teinte, tel Fantasio – est ici rendue dans une forme où ironie et comédie abondent, surtout dans la première partie.

Le chef Dumoussaud dirige l’Orchestre philharmonique de Strasbourg avec assurance, faisant alterner efficacement les atmosphères tour à tour lyrique, comiques, puis mélancoliques et tragiques. Ces contrastes et les nombreux clairs-obscurs enrichissent la trame dramaturgique, rendant la représentation très vivante. Les instrumentistes interprètent avec assurance tant les parties d’ensemble que les morceaux solistes et d’accompagnement, parmi lesquels se distinguent le violon, le violoncelle, la harpe et la flûte. L’équilibre avec le chœur Aedes, bien préparé par Flore-Elise Capelier et bien coordonné dans ses nombreux déplacements sur scène, donne pleine satisfaction.

La distribution est quant à elle fort appréciable. Michael Spyres interprète le protagoniste avec aisance et expressivité. Sa voix est tout à la fois douce et vaillante, et malgré ses origines américaines, sa prononciation du français est comme toujours claire et précise aussi bien dans le chant que dans le parlé. À ses côtés, Héloïse Mas joue le double rôle de la Muse inspiratrice et de l’étudiant Nicklausse. Mezzo-soprano polyvalente, à la voix sombre et à la personnalité artistique marquée, c’est une excellente actrice – ce qu’on avait pu déjà remarquer dans un autre rôle offenbachien : celui de Boulotte dans Barbe-Bleue –, agile dans ses fréquentes transformations ; elle anime le dialogue intérieur de l’artiste et joue un rôle de premier plan tout au long du spectacle. La soprano égypto-néo-zélandaise Amina Edris joue un quadruple rôle : celui des différentes femmes aimées par Hoffmann. Son chant est d’abord colorature, puis lyrique et dramatique. Dotée d’une voix claire et pleine, sonore dans les graves et brillante dans les aigus, elle réussit brillamment cette épreuve difficile.

Le baryton-basse Jean-Sébastien Bou incarne avec un sarcasme approprié les différents personnages démoniaques (Lindorf, Coppélius, Docteur Miracle et Dappertutto). Le jeune ténor Raphael Brémard interprète avec aisance les personnages comiques et caricaturaux (Andrés, Cochenille, Frantz, Pitichinaccio). La solide expérience du baryton Nicolas Cavallier rend dignes, élégants et même émouvants le tavernier Luther et le luthier Crespel. La mezzo-soprano Marie-Ange Todorovitch donne à la voix de la mère défunte d’Antonia la noirceur de l’au-delà.

Les interventions des seconds rôles (le ténor Matthieu Justine en Nathanael et Spallanzani et le jeune baryton franco-polonais Matthieu Walendzik en Hermann et Schlémil) sont brèves mais vivantes.

La soirée se termine par une ovation de la part d’un public visiblement conquis par cette adaptation de l’oeuvre d’Offenbach !

Hoffmann : Michael Spyres

La Muse / Nicklausse : Héloïse Mas

Stella / Olympia / Antonia / Giulietta: Amina Edris

Lindorf / Coppélius / Docteur Miracle / Dappertutto : Jean-Sébastien Bou

Andrés / Cochenille / Frantz / Pitichinaccio : Raphael Brémard

Luther / Crespel : Nicolas Cavallier

Nathanael / Spallanzani : Matthieu Justine

Hermann / Schlémil : Matthieu Walendzik

La voix de la mère : Marie-Ange Todorovitch

Orchestre Philarmonique de Strasbourg

Direction musicale : Pierre Dumoussand

Mise en scène : Lotte de Beer

Décors : Christof Hetzer

Costumes : Jorine van Beek

Lumières : Alex Brok

Les Contes d’Hoffmann

Opéra fantastique en cinq actes ou un prologue, trois actes et un épilogue, inspiré de E.T.A. Hoffmann ; musique de Jacques Offenbach, livret de Jules Barbier, tiré de la pièce écrite en 1851 avec Michel Carré ; créé à l’Opéra-Comique le 10 février 1881.

Paris, Opéra-Comique, le 25 septembre 2025.

3 commentaires

Merci bien pour ce compte-rendu des Contes d’Hoffmann revenu dans « son » théâtre berceau !

Cette nouvelle production conduite par P. Dumoussaud et L. de Beer a vu le jour à l’Opéra du Rhin en janvier dernier, avec une autre distribution, également convaincante : https://www.premiereloge-opera.com/article/compte-rendu/production/2025/01/22/contes-hoffmann-strasbourg-critique-attilio-glaser-lenneke-ruiten-floriane-hasler-jean-sebastien-bou-raphael-bremard-marc-barrard-pierre-romainville-bernadette-johns-pierre-dumoussaud-lotte-de-beer/

Opéra comique ou Opéra sinistre…?

La mise en scène des Contes d’Hoffmann infligée aux nombreux spectateurs exaspérés relève d’un spectacle de patronage de fin d’année pour banlieue très défavorisée.

Un décor unique misérabiliste abrite tout au long des cinq actes une absence totale d’idées, un manque aigu de créativité, un ennui incommensurable.

Où sont l’entrain, la verve, l’enjouement, l’alacrité propres aux œuvres d’Offenbach ?

Tout est lourd, laborieux, poussif, pesant, convenu, attendu.

Il nous est donné à contempler non un poète tourmenté,

mais un pochard hagard, hébété, pataud, balourd, falot, engoncé,

dont on se demande à tout moment, quel pouvoir de séduction il pourrait bien avoir.

Tous les autres comparses s’avèrent caricaturaux, outranciers,

tenant avant tout d’un cirque médiocre, d’une bouffonnerie ou d’une pantalonnade.

Les divers effets sont usés jusqu’à la corde :

mains frénétiques surgissant de cadres de tableaux,

protagonistes traversant d’autres cadres pour simuler un semblant d’action,

poupée monstrueuse censée meubler dans tous les sens du terme.

Et le pire perdure toute la durée du spectacle avec une Muse transformée en harpie,

harcelant Hoffmann de ses coups de chapeau épileptiques,

pour occuper l’espace devant un rideau de scène qui se baisse constamment.

Bref, non une mise en scène, mais une mise au tombeau.

Cher lecteur,

Il peut arriver qu’une nouvelle mise en scène contredise les attentes des spectateurs qui ont déjà une vision bien établie de cette œuvre. Cependant, la crédibilité et la cohérence du projet dans son ensemble peuvent également être significatives pour ceux qui ne partagent pas les idées fondamentales.

Lors de la représentation du jeudi 25 octobre, le théâtre était plein à craquer, les spectateurs ont ri à plusieurs reprises et à la fin, les applaudissements ont été nourris et prolongés : personne n’a exprimé de désapprobation. Par conséquent, je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait des « spectateurs exaspérés » par « un ennui incommensurable » – même si je sais que plusieurs de mes confrères critiques n’ont pas, eux aussi, apprécié ce spectacle.

Le choix scénographique de base met l’accent sur le dialogue entre Hoffmann et la Muse : cela est évident tout au long du spectacle et la metteuse en scène Lotte de Beer l’explique elle-même dans le programme : « c’est ce dialogue qui me fascine ». Autrement dit : « La Muse est à la fois une conscience artistique, une thérapeute … chez laquelle on ressent une forme de confort » (p. 24). Bien loin d’une « Muse transformée en harpie » !

Personnellement, j’ai apprécié la mise en scène de ce dialogue intime grâce à l’abaissement d’un rideau translucide qui sépare momentanément les deux interlocuteurs de tous les autres et les rapproche physiquement du public. « Occuper l’espace devant un rideau de scène qui se baisse constamment » est aussi une invitation au dialogue avec soi-même ! Après quoi, le rideau se lève et la scène s’élargit à nouveau. Il en résulte parfois une fragmentation de soi (les nombreux individus qui, dans la deuxième partie, sont tous habillés comme Hoffmann), parfois une confrontation intense (une sorte de lutte corps à corps entre Hoffmann et son double, peu avant la fin, qui débouche sur une étreinte, c’est-à-dire une nouvelle recomposition des différentes parties scindées).

Je comprends cependant parfaitement qu’on puisse ne pas adhérer à cette vision très singulière de l’œuvre originelle.