Découvrez, dans cette nouvelle rubrique, un florilège d’opéras (du Siège de Corinthe à Don Carlos) composés pour la France par des musiciens italiens !

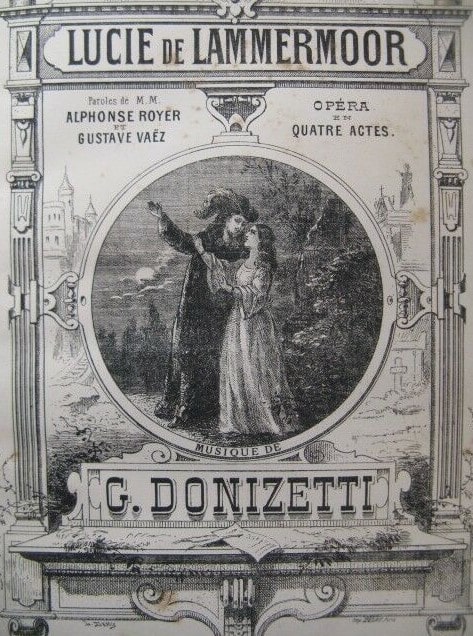

Donizetti, Lucie de Lammermoor (1839)

LES AUTEURS

Le compositeur

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Donizetti est né à Bergame le 29 novembre 1797, où il mourut également quelque 50 ans plus tard (le 08 avril 1848). Cette ville de Lombardie honore depuis la mémoire du musicien, avec notamment un festival qui lui est consacré chaque automne.

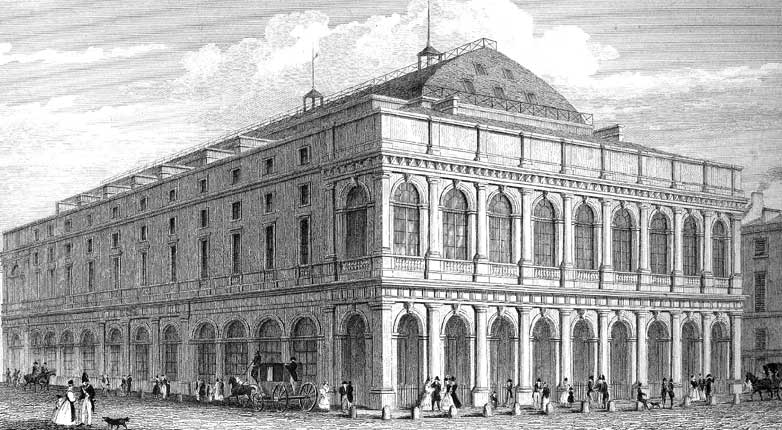

Avec Rossini et Bellini, Donizetti régna sur l’Europe musicale pendant la première moitié du XIXe siècle. Il s’installa notamment à Paris (en 1839), où il prit la direction de la salle Ventadour. Trois ans plus tard, il fut nommé maître de chapelle à Vienne. Il fit représenter dans la capitale française plusieurs ouvrages importants : La Fille du régiment (1840), La Favorite (1840), ou encore Don Pasquale (1843).

Extrêmement prolixe, il composa plus de 500 œuvres dont 71 opéras, parmi lesquels Anna Bolena (1830), L’Elisir d’amore (1832), Maria Stuarda (1834), Lucia di Lammermoor (1835), Roberto Devereux (1837). Atteint de la syphilis, il ne peut plus composer dès 1845 et sombre progressivement dans la folie.

Pendant la première moitié du XXe siècle, on ne jouait plus guère de ce musicien que Lucia, Don Pasquale et L’Elisir d’amore, avant qu’on ne se réintéresse progressivement à l’ensemble de son œuvre, notamment sous l’impulsion de Maria Callas, qui redonna à Lucia di Lammermoor ses lettres de noblesse et mit également à son répertoire Anna Bolena et Poliuto. Aujourd’hui, la fameuse « trilogie Tudor » (Anna Bolena, Maria Stuarda, Roberto Devereux) est régulièrement proposée à l’attention des spectateurs. Mais il reste encore de très nombreux opéras de Donizetti à redécouvrir, notamment en France où l’on continue de se montrer assez frileux envers ce compositeur. (Des ouvrages aussi importants que les opéras de la trilogie Tudor, Poliuto ou Belisario – entre autres – attendent toujours d’être créés à l’Opéra de Paris !)

Les librettistes

Alphonse Royer vers 1840

Gustave Vaëz vers 1835

Après avoir effectué un long voyage en Orient, Alphonse Royer (1803-1875) devient littérateur (il est à la fois librettiste, journaliste, dramaturge, romancier, traducteur) et dirige plusieurs théâtres : l’Odéon, mais aussi l’Opéra de Paris de 1856 à 1862. Il est l’auteur d’une Histoire de l’Opéra parue en 1875, et a co-signé avec Gustave Vaëz plusieurs livrets d’opéras, originaux ou traduits de l’italien.

Gustave Vaëz (1812-1862) est né en Belgique. Ayant reçu une formation en droit, il n’embrassera pas de carrière juridique mais se consacrera très vite à l’écriture de pièces de théâtre, créées en Belgique avant qu’il ne gagne la France où il rencontre Alphonse Royer.

Les deux hommes s’associent très vite, aussi bien pour la direction des théâtres de l’Odéon et de l’Opéra que pour l’écriture de livrets. On leur doit notamment ceux de Lucie di Lammermoor, la Favorite, Jérusalem, Robert Bruce, ainsi que les traductions des livrets italiens d’Othello et Don Pasquale.

LA CREATION

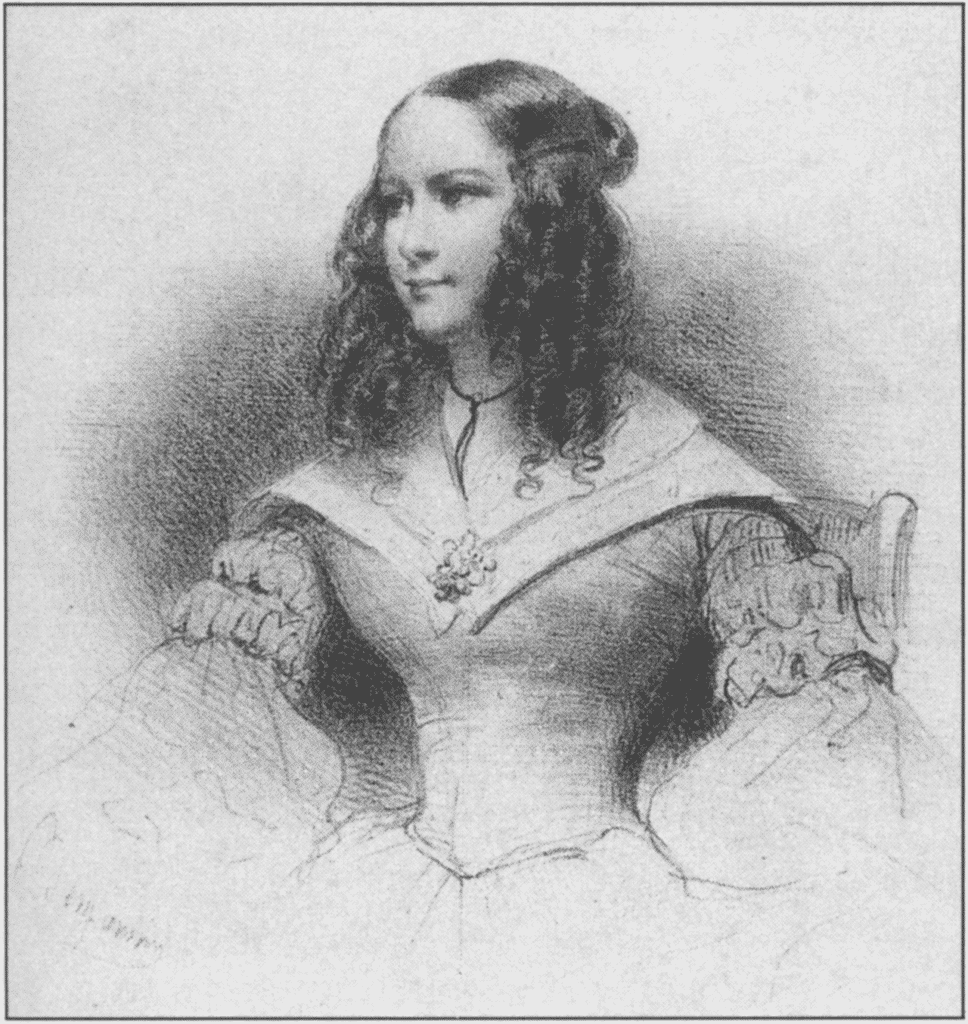

Anna Thillon, la créatrice de Lucie

Lucie de Lammermoor est créée le 06 août 1839 au Théâtre de la Renaissance, installé salle Ventadour (l’œuvre étant déjà parfaitement connue dans sa version italienne), avec une distribution internationale : Lucie était intérprétée par la jeune Anglaise (à peine vingt ans !) Anna Thillon, Edgard par le ténor italien Ricciardi, Achille de son prénom selon William Ashbrook (Donizetti and his operas ; mais le Ménestrel fait précéder le patronyme du chanteur de l’initiale L …), Henri par le français Prosper Hurteaux. Zelger (Raimond), Gilbert (Arthur) et Kelm (Gilbert) complétaient cette distribution.

La première a lieu en présence du compositeur, mais aussi de Spontini – qui « s’y est distingué par un assoupissement peu flatteur pour son jeune compatriote » ! ( Henri Blanchard, Revue et Gazette musicale de Paris, 08 août 1839).

L’accueil de l’œuvre est triomphal, et donne au Théâtre de la Renaissance une belle visibilité, tout en alimentant une querelle entre les théâtres subventionnés et ceux qui ne le sont pas – querelle que l’on pourrait lire dans la presse d’aujourd’hui dans des termes presque identiques !

Sans aucun encouragement du pouvoir, sans subvention, le théâtre de la Renaissance vient de faire une manifestation lyrique très remarquable. Nous devons nous hâter de le dire, de proclamer cet événement musical. Cantatrice, chanteurs, orchestre, choristes, tout cela a marché avec un ensemble parfait. Les costumes, la mise en scène, les décorations ont complété ce coup d’essai , qui est un coup de maître. Certainement l’Opéra-Comique avec ses 240 000 fr. de subvention n’a pas encore offert à ses habitués un spectacle aussi musical, un ensemble, une chaleur d’exécution aussi artistique que la représentation de la Fiancée de Lammermoor. Dès ce moment la lutte est ouverte entre le théâtre de la Renaissance et celui de la Bourse, et ce dernier est en présence d’un rude jouteur.

Henri Blanchard, Revue et Gazette musicale de Paris, 08 août 1839

COSTUMES ET DECORS DE LA CREATION

Anna Thillon (Lucie)

Prosper Hurteaux (Henri)

Estampe de Victor Coindre (© Gallica/BnF)

L'ŒUVRE

Le livret

Ravenswood et Lucy au Puits des Sirènes

Le livret, signé Alphonse Royer et Gustave Vaëz traduit et adapte en 4 actes celui rédigé par Salvatore Cammarano pour la version italienne originale de l’œuvre. Il est tiré du roman La Fiancée de Lammermoor de Walter Scott (1819).

On a parfois écrit que la version française du livret témoignait d’une volonté des librettistes d’adapter l’œuvre au goût du public parisien. C’est sans doute faire un peu trop d’honneur à Alphonse Royer et Gustave Vaëz qui se contentent la plupart du temps de suivre de très près la trame du livret original. On note surtout que les interventions du personnage de Raimond (Raimondo) sont réduites à l’essentiel, et que les comprimarii Alisa et Normanno disparaissent, tandis qu’un nouveau personnage de traitre apparaît : Gilbert, rôle confié à un ténor. Lors de l’ultime scène, au moment de la mort d’Edgard, ce personnage réapparaît aux côtés d’Henri, à qui Ravenswood pardonne avant d’expirer.

La partition

La suppression de deux personnages secondaires et l’apparition d’un nouveau personnage, Gilbert, allié d’Henri, entraîne évidemment quelques changements dans la partition, mais ne suffisent pas à la modifier en profondeur, pas plus que les quelques simplifications ou raccourcis observés ici ou là. Le changement musical le plus sensible réside en fait dans une caractérisation du personnage éponyme différente de l’original italien, s’expliquant sans doute à la fois par le profil vocal de la chanteuse Anna Thillon et le goût du public français : Lucie apparaît en effet plus éthérée, plus fragile, et pour tout dire moins dramatique que Lucia.

Ce changement s’opère par une écriture vocale sensiblement plus aiguë que dans l’original italien : même s’il est toujours très hasardeux de se prononcer sur les typologies vocales des chanteurs du passé, on peut penser qu’Anna Thillon (qui créera en 1841 le rôle de Catarina dans Les Diamants de la couronne d’Auber) avait une voix de soprano léger, sans doute moins dense et moins dramatique que celle de Fanny Persiani, la créatrice de Lucia, dont le répertoire comportait aussi bien certains rôles légers (Adina de L’Elisir d’amore) que d’autres plus lourds (Elvira dans Ernani, Lucrezia Contarini dans I due Foscari, ou encore le rôle-titre de Lucrezia Borgia). Enfin, l’air d’entrée de Lucia (« Regnava nel silenzio »), dans lequel l’héroïne dit être assaillie de visions d’épouvante (elle voit apparaître le fantôme d’une femme ayant été assassinée jadis par un Ravenswood), est remplacé par le gentillet « Que n’avons-nous des ailes / Toi par qui mon cœur rayonne », adaptation du « Perché non ho del Vento » de Rosmonda d’lnghilterra. Il faut remarquer cependant que plusieurs chanteuses avaient déjà pris l’habitude, lors de représentations de Lucia en italien, de remplacer l’air initialement prévu par Donizetti par la cavatine de Rosmonda…

LA FORTUNE DE L'ŒUVRE

Malgré son très grand succès, cette nouvelle version de l’œuvre fut assez vite abandonnée, et lorsque l’opéra de Donizetti fut de nouveau interprété en français, on lui préféra une nouvelle traduction basée sur la partition originale. C’est ainsi que les sopranos français des années 50/60 ont chanté et gravé non pas « Que n’avons-nous des ailes », mais « J’allais dans le mystère », dont les paroles collent, tant bien que mal, à la mélodie de « Regnava nel silenzio ».

Ci-dessous, nous vous proposons les différentes versions de l’air d’entrée de Lucia/lucie, ainsi que l’air « Perché non ho del vento » tiré de de Rosmonda d’lnghilterra.