« Dissident », Adolphe Adam ? (L’expression est utilisée par Émile Vuillermoz envers Adam et Hérold, dans son Histoire de la Musique). « Mal aimé », à tout le moins : dans le mouvement assez ancien maintenant qui remet en lumière toute la musique française du XIXe siècle (y compris les oeuvres et les auteurs les plus rares), Adam est jusqu’à aujourd’hui plutôt resté dans l’ombre… Première Loge fait le point sur la personne et l’œuvre de ce compositeur, dont on attend qu’un théâtre ou une firme discographique nous fasse redécouvrir l’important catalogue lyrique…

Lundi 28 juin 1841, Académie Royale de Musique de Paris, rue Le Peletier : salle pleine et brillante, brouhaha des soirs de grande première…

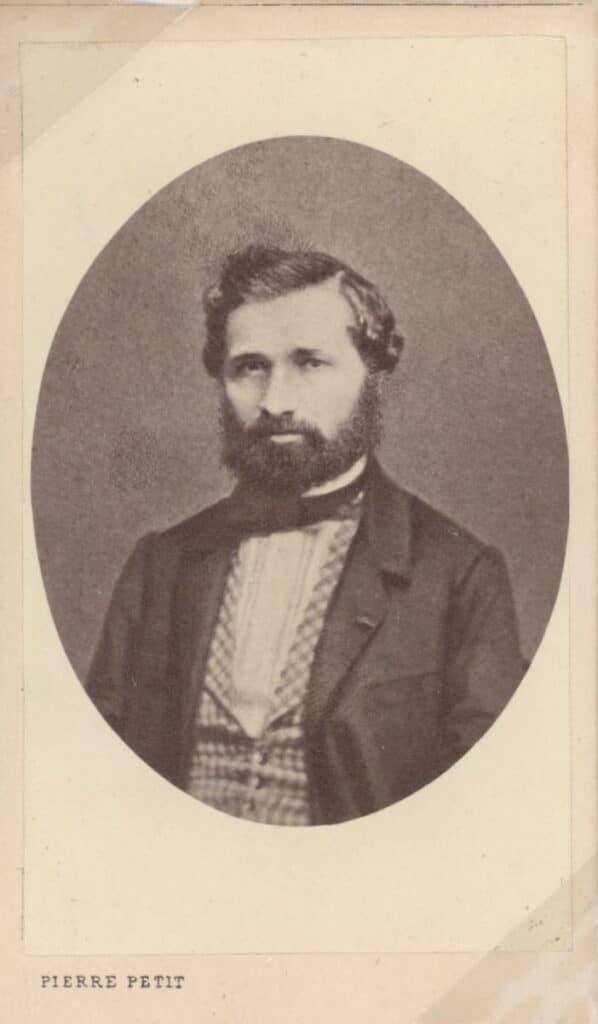

À l’orchestre, on repère la crinière de lion de Théophile Gautier. Dans l’ombre s’inquiète le compositeur Adolphe Adam ; à ses côtés, un jeune inconnu prend des notes, correspondant d’un journal de Dresde, un certain… Richard Wagner.

À quel événement le « Tout Paris » ne saurait-il se dérober ? La première de Giselle ou Les Wilis, ballet fantastique en 2 actes, livret de Théophile Gautier et Henri Vernoy de Saint-Georges, inspiré d’une légende nordique évoquée par le poète Heinrich Heine dans son recueil De l’Allemagne (qui, des années plus tard, inspirera également Le villi de Puccini), chorégraphie de Jules Perrot et Jean Coralli.

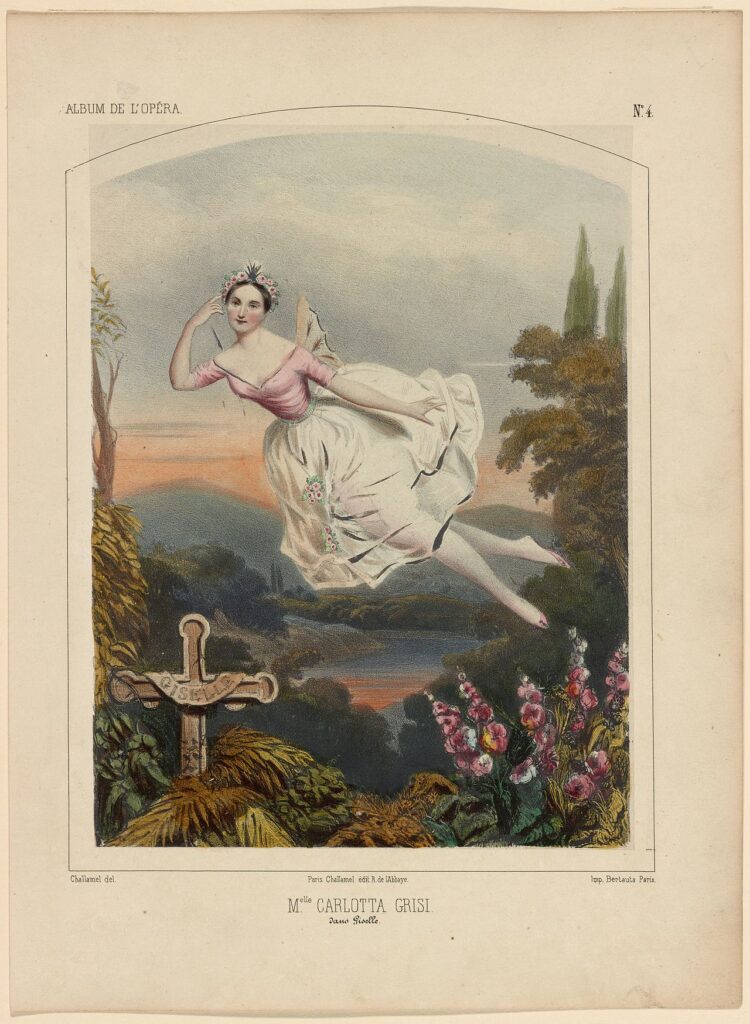

Le succès est tel que la mode s’en empare ! Mme Lainné, modiste parisienne fort prisée, crée une fleur, « Giselle », dont raffolent très vite les élégantes. Le Journal des Femmes leur recommande le « façonné Giselle », étoffe soyeuse, gracieuse comme Carlotta Grisi, créatrice de la Wili… La jeune étoile s’attire la gloire avec ce rôle et les épanchements amoureux de Théophile Gautier…

Mais, au-delà du succès mondain, pourquoi ce ballet demeure-t-il important, pour la Danse ET pour la Musique ?

D’abord, qui est Adolphe Adam, le compositeur de la partition ?

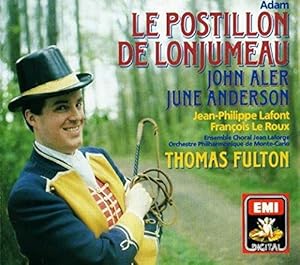

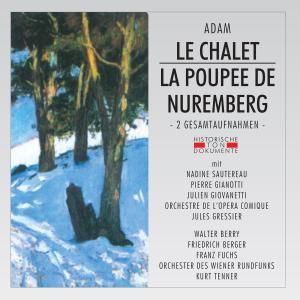

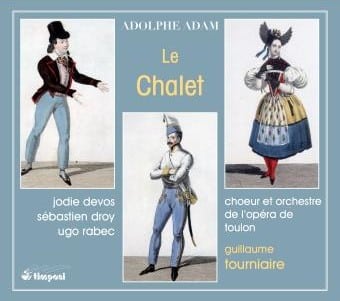

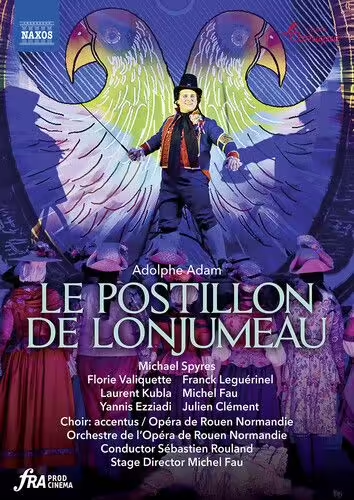

La principale ambition de cet élève de Boieldieu et futur professeur de Delibes, est de plaire au public (ses détracteurs ne se priveront pas de le lui reprocher !) en composant avec clarté, simplicité et élégance ; ce n’est pas un novateur. Faisant pester Berlioz, il occupe une place fort enviable sur les scènes parisiennes, suite aux succès prodigieux de ses deux opéras-comiques, Le Chalet (1834, considéré comme point de départ de l’opérette à la française, influençant Offenbach à ses débuts), et surtout Le Postillon de Lonjumeau (1836, où le contre-ré triomphant du ténor reste guetté des lyricomanes).

MICHAEL SPYRES : " Mes amis, écoutez l'histoire" (Le Postillon de Lonjumeau), avril 2019

Adam est prolifique, sans doute trop, en dépit de l’indéniable puissance expressive de son matériau mélodique et son sens aigu du développement dramatique. Beaucoup de ses 53 ouvrages lyriques seront vite oubliés, certains connaîtront un succès notoire : Le Toréador (1849), Giralda (1850), Si j’étais roi (1852).

À la demande de Louis-Philippe, il ré-orchestre pour des reprises, divers ouvrages de Grétry, Monsigny, Dalayrac… ce qui lui vaut de vives critiques, mais permettra néanmoins à ces ouvrages d’échapper à l’oubli. Adam voyage régulièrement, notamment à Londres, Berlin et Saint-Pétersbourg. Publiés à titre posthume, ses Souvenirs d’un musicien » (1857) et Derniers Souvenirs d’un musicien (1859), présentent de remarquables monographies sur plusieurs compositeurs. Enfin, Adam fut un fervent défenseur de Rameau, à une époque où ce compositeur était totalement passé de mode.

En 1840, c’est à Adam qu’on commande une Marche funèbre pour le retour des cendres de Napoléon 1er, inhumé aux Invalides. Plus anecdotique, si vous fréquentez les Messes de Noël, vous avez certainement chanté son cantique de 1847, « Minuit, Chrétiens ! ».

"Minuit, Chrétiens" par Roberto Alagna (1997)

En 1847 justement, Adam fonde l’Opéra National, dont le premier but, fort louable, est d’accueillir les jeunes compositeurs ne parvenant pas à se faire jouer ailleurs. Malgré son succès fulgurant, ce théâtre sombre dès février 1848, au lendemain de la révolution, pour des raisons financières. Pour éponger ses dettes, Adam est contraint d’écrire des articles pour la presse ; enfin, en 1849, il se voit attribuer une classe de composition au Conservatoire, ce qui lui permet de subsister.

Son buste orne la façade ouest de l’Opéra Garnier et au XXe siècle, Marc Chagall inclura Giselle dans son fameux plafond ! Une fresque est consacrée au Chalet dans le promenoir de la Salle Favart. Juste derrière le Théâtre de la Ville, une ruelle parisienne porte son nom. Même chose pour le Théâtre Municipal de Longjumeau, où, sur la place de la Mairie, un monument à sa mémoire comporte son buste, les titres de ses principaux ouvrages et une statue du fameux Postillon ! (détail : « Longjumeau » pour la ville, « Lonjumeau » pour l’opéra-comique).

À l’âge d’or de l’opéra-comique, Adam était une des têtes d’affiches des théâtres lyriques, avec Boieldieu, Hérold, Auber, Halévy, Meyerbeer… Il fut dénigré par bon nombre de ses pairs, de Debussy à Dukas, sans oublier Wagner qui se limita dans sa critique de Giselle à railler la frivolité des Français, si amateurs de ballets ! Un confrère déclara même que l’Enfer pour un musicien serait d’écouter du Adolphe Adam pour l’éternité ; il doit bien y avoir pire châtiment…

Tous ne partagèrent pas cette attitude :

Tchaïkovski relisait toujours la partition de Giselle avant d’écrire un nouveau ballet : « C’est un bijou, poétique, musical et chorégraphique ».

Saint-Saëns : « Qu’a donc fait Adam dans Giselle ? Non seulement il a fait la musique la plus symphonique qu’il a pu, mais il a donné dans ce qu’on est convenu d’appeler la musique savante (…) Il a su écrire aussi dans Giselle de vrais airs de danse. »

Pour être honnête, via Adam, la musique de ballet vécut une petite révolution non négligeable. Avant lui, les partitions composées pour la danse étaient fonctionnelles, successions de rythmes n’exprimant souvent pas grand chose. Depuis longtemps, la composition d’un opéra était plus lucrative qu’un ballet : le désintérêt des compositeurs pour ce genre s’explique aisément. Les rares tentatives des « grands » ne firent guère école : Don Juan de Gluck (1761), Les Petits Riens de Mozart (1778), Les Créatures de Prométhée de Beethoven (1801).

Les compositeurs de ballets pour l’Opéra de Paris à l’aube du Romantisme ? Ils étaient nombreux : Méhul, Sor, Lefebvre, Steibelt, Darondeau, Gianella, Gaveaux, Kreutzer, Catel, Berton, Persuis, Venua, Dugazon, Gyrowetz, Gallenberg, Carafa… bref, pour beaucoup, d’illustres inconnus sombrés souvent dans un oubli profond. On excepte Etienne Méhul, dont le Bicentenaire de la Révolution Française en 1989, puis le CD et quelques concerts, ont permis de redécouvrir plusieurs opéras. Quant à Fernando Sor, seuls les aspirants guitaristes le connaissent pour ses nombreuses Études…

Il en reste deux :

– Hérold, célèbre pour deux opéras-comiques, Zampa ou la Fiancée de marbre et Le Pré-aux-Clercs, et auteur de six ballets dont un survit sur nos scènes, La Fille mal gardée (1828), seul ballet « comique » de l’époque romantique.

– Schneitzhoëffer, timbalier de l’orchestre de l’Opéra de Paris, qui composa sept ballets, dont le plus célèbre demeure La Sylphide (1832). Il doit sa célébrité durable, bien plus à sa chorégraphie novatrice (instauration de l’usage des pointes) et au costume vaporeux de l’héroïne et ses compagnes (dû au couturier Eugène Lami), qu’à sa partition assez insipide… La preuve en est : vinyle ou cd, il n’existe aucun enregistrement audio de cet ouvrage. Pour écouter La Sylphide, il faut aller à l’Opéra ou regarder le dvd. Sa musique justement ? Sitôt entendue, sitôt oubliée…

Voici donc quels étaient les « modèles » auxquels Adam pouvaient se référer. Pour s’en tenir à son ballet le plus célèbre, lorsque Giselle fut créée, en 1841, Chabrier avait 6 mois, Tchaïkovski 1 an, Delibes 5 ans, Lalo 18 ans, et Messager n’était pas né…

Les 14 ballets d’Adam sont assez oubliés aujourd’hui, hormis Giselle et à la rigueur Le Corsaire (1856). La Fille du Danube fut un succès en 1836. Le disque entretient le souvenir de La Jolie fille de Gand (1842), Le Diable à quatre (1845), La Filleule des fées (1849) et Orfa (1852). Un enregistrement de Griseldis ou Les Cinq Sens (1848) est annoncé pour mai 2025 chez Naxos.

Dans ses ballets, Adam fut l’un des premiers à instaurer une atmosphère musicale collant à l’intrigue, ayant recours au leitmotiv (motif caractérisant un personnage, une situation…). Son orchestration, jamais surchargée, valorise les rebondissements de l’intrigue, insérant de nombreux solos instrumentaux.

Dans Giselle, l’équilibre du livret et de la chorégraphie oppose l’acte I (pantomime et danses de caractères : les villageois, la fête des vendanges, la scène de la folie – très prisée à l’époque romantique), à l’acte II, « acte blanc » (royaume des ombres éthérées et de la danse la plus aérienne possible, d’où l’impressionnant travail des pointes, pour l’héroïne et le corps de ballet féminin).

On reproche régulièrement à la musique de ballet d’Adam un aspect « flon-flon ». Or ces critiques s’orientent souvent vers des pages qui ne sont pas d’Adam, puisqu’au hasard des chorégraphies et des caprices d’étoiles, plusieurs furent coupées ou insérées, provisoirement ou non. Ces pages additives étaient généralement dues à des compositeurs obscurs, tels Pugni, Drigo ou Minkus et alourdirent divers passages de Giselle ou du Corsaire par exemple. Le Corsaire eut plus de chance lorsque, pour une reprise en 1867, on commanda à l’ex élève d’Adam, Delibes, une page supplémentaire, le ravissant « Pas des Fleurs ».

Autre exemple : dès sa création, les caprices des « prime ballerine assolute » imposèrent à l’acte I de Giselle, un « Pas-de-deux des jeunes paysans », intégré depuis à la partition, mais dû à un quasi inconnu, Burgmüller.

Aujourd’hui, hormis « Minuit, Chrétiens ! », Giselle et plus rarement, Le Corsaire, l’œuvre d’Adam est rarement jouée et enregistrée. Exceptions notoires :

- Les célèbres « Variations sur un thème de Mozart : Ah vous dirai-je Maman ! » extraites du Toréador sont régulièrement reprises par les sopranos coloratures. Ce savoureux opéra-comique fit l’objet d’une pétillante soirée à la Salle Favart en décembre 2003 et d’une belle série de reprises au Théâtre Impérial de Compiègne en 2004.

Le Toréador, "Ah, vous dirais-je maman" - Sumi Jo (Oslo, 2000)

- Le Postillon de Lonjumeau bénéficia à Favart d’une reprise plus remarquée, en mars et avril 2019, avec une mise en scène éblouissante d’humour et de verve de Michel Fau et une direction musicale acérée de Sébastien Rouland. Michael Spyres et Florie Valiquette chantaient les rôles principaux.

Aussi, pourquoi ne pas redécouvrir Adolphe Adam, avec des oreilles plus « justes » envers ce musicien ? Il ne s’agit nullement de crier au génie bafoué, simplement de réévaluer un compositeur, peut-être secondaire (CQFD…), mais occupant une place fort honorable dans l’histoire de la musique française.

Notre sélection pour découvrir l’œuvre d’Adam

CD

Giselle

"Minuit, Chrétiens !"

Ballets

Ouvrages lyriques

DVD et Blu-ray

Livres

1 commentaire

THank you for the article! I hope you will enjoy Griseldis and it will surprise you!

Dario