Macbeth, Festival de Salzbourg, mardi 26 août 2025.

Macbeth est la première confrontation du maître de Busseto avec Shakespeare, prélude aux ultimes sommets que seront Otello et Falstaff. Verdi y reviendra d’ailleurs avec une seconde version créée en 1865 à Paris, profondément remaniée. C’est précisément cette œuvre, qui oscille entre expérimentation et maturité, que la mise en scène de Krzysztof Warlikowski et la lecture de Philippe Jordan revisite en profondeur.

Le secret de Lady Macbeth : infertilité et descente aux enfers

Le plateau, impressionnant dans ses dimensions, se présente d’abord nu : un hall démesuré, glacé, tour à tour salle d’attente, clinique, réfectoire ou salle des fêtes. L’espace n’a rien d’anodin : il installe d’emblée un climat d’inconfort et d’excès. Avant même que ne retentisse le prologue musical, Macbeth et Lady Macbeth y apparaissent, assis à distance l’un de l’autre sur un immense banc, figés dans un mutisme d’angoisse : un couple séparé par le vide, prisonnier d’un futur sans horizon. Au-dessus d’eux se trouve une galerie vitrée ou l’on passe et repasse, comme une frise suspendue. Quelques accessoires ponctuent l’espace (l’inévitable lavabo, une estrade, une table de réception, un micro) autant de signes d’un monde contemporain, aseptisé, où se joue la tragédie intemporelle.

Krzysztof Warlikowski part du postulat que l’invisible rôde en chacun, et que les personnages de l’opéra cherchent désespérément à y puiser des réponses à leurs angoisses existentielles. Les sorcières, aveuglées et munies de lunettes noires, incarnent cet attrait pour l’au-delà, annonçant des vérités cryptées qui hantent la psyché des protagonistes. L’oracle devient une figure-clé, voix pétrifiante qui renverse les destins. Les projections vidéo appuient ce réseau symbolique, convoquant Œdipe roi, l’archétype de la tragédie ou encore la figure mariale de Marie, révélée à elle-même par un destin qui lui ôte toute maîtrise de son corps, comme Lady Macbeth.

Mais c’est surtout autour de l’infertilité (une clé de lecture très en vogue et qui était déjà celle de Phyllida Lloyd à Bastille il y a quelque 25 ans) que se construit le cœur de la lecture : Lady Macbeth ne peut enfanter. Ce secret médical, montré dès l’ouverture lors d’une scène glaçante où elle attend seule le verdict d’un gynécologue, se mue en fardeau silencieux. Pendant ce temps Macbeth consulte les sorcières avec Banco et apprend qu’il n’aura pas d’héritier. Le visage d’Asmik Grigorian, filmé en gros plan et projeté à l’arrière-scène révèle une gamme d’émotions qui disent tout : l’attente, l’espoir, la déception, l’effondrement puis, le silence. Jamais partagé avec son mari, ce secret plane comme une malédiction. On comprend dès lors que tout le drame naît de ce manque d’avenir : un couple sans descendance est un couple sans légitimité. Macbeth, en quête désespérée d’identité et d’avenir, bascule dans une frénésie meurtrière pour conjurer l’absence d’héritier, pendant que Lady Macbeth, murée dans son silence, sombre inexorablement dans la folie.

Les enfants deviennent alors des fantômes omniprésents : spectres, doubles, mannequins ou visions, ils hantent chaque acte. L’apparition du spectre de Banco prend ainsi des allures de crise schizophrène, autour d’un simple ballon griffonné de traits enfantins. Plus loin, des enfants masqués à l’effigie de l’ami assassiné défilent comme une parade cauchemardesque. Ils rappellent que la lignée de Banco régnera, et non celle de Macbeth, capable d’engendrer seulement le néant. Des petites filles aux poupées martyrisées, plantent des aiguilles vaudou dans des corps de chiffon, infligeant à Macbeth une douleur si vive qu’il finit cloué dans un fauteuil roulant, marqué d’une large tache de sang au bas-ventre, symbole de stérilité et d’impuissance.

Cette obsession macabre culmine dans une scène d’une cruauté glaciale alors que les émigrés écossais pleurent leur patrie perdue. Des enfants vêtus de blanc, assis sagement, s’empoisonnent à tour de rôle sous les yeux du public. Les petits corps frêles sont tour à tour alignés à l’avant scène. Cette proposition fait référence directement au massacre des Innocents de l’Évangile selon Matthieu de Pasolini, mais aussi à la fin tragique des enfants Goebbels dans le bunker de 1945. La violence du geste, la froideur clinique de la représentation, soulèvent une horreur qui dépasse la seule histoire des Macbeth pour rejoindre les cauchemars politiques du XXe siècle.

Et puis vient le climax dramatique : la scène du somnambulisme, apogée d’une descente aux enfers. Macbeth, désormais grabataire, observe. Il est le fantôme d’un roi réduit à néant. Lady Macbeth, livide, erre dans un état second. Son « Una macchia è qui tuttora » résonne comme un cri halluciné, une confession impossible à éteindre. Mais au lieu de s’éteindre dans le silence, elle accomplit un dernier geste brutal : elle se tranche les veines dans le lavabo, sous les yeux de tous. Les serviteurs s’empressent de bander ses bras, en vain. Secouée de convulsions et de rires hystériques, elle est ligotée au moyen du fil électrique d’une lampe, jetée aux côtés de Macbeth, et tous deux sont livrés à la foule insurgée, rappelant ainsi le couple Ceaușescu. La dernière image est d’une puissance archaïque : le peuple en liesse les expose comme des trophées, humiliés, exhibés, voués à la vindicte populaire. Cela ressemble à une cérémonie de triomphe antique, où les vaincus étaient offerts aux regards avant d’être sacrifiés. Ici, l’opéra se referme sur cette vision : deux souverains devenus chair à spectacle, avalés par le jugement collectif, livrés à une justice barbare mais implacable.

Ombres sonores et incarnations flamboyantes

On connaît Philippe Jordan pour ses lectures toujours singulières, guidées par une vision très personnelle des œuvres qu’il dirige. Rien d’italien, ou plutôt rien du stéréotype italien, dans la proposition qui nous est offerte ce soir : ni distribution vocale, ni orchestre, ni tradition interprétative héritée de la péninsule. Il faut accepter de déposer ce que l’on croit savoir de Verdi, d’oublier les références accumulées au fil des écoutes, pour faire un pas de côté et se laisser surprendre. Certains choix de tempi déroutent, certains contrastes semblent déstabilisants, et pourtant, cette étrangeté, couplée à la dramaturgie fonctionne à merveille. Sous la baguette du maestro, on retrouve avec bonheur un Orchestre Philharmonique de Vienne en grande forme, habité de couleurs nocturnes. Les cordes déploient de longues vagues tendues, les bois distillent leur venin, les cuivres éclatent avec véhémence, tandis que les percussions sèches soulignent la violence et l’ombre qui imprègnent l’œuvre. Le chef met en lumière combien Macbeth marque une avancée décisive dans le langage de Verdi : loin du bel canto encore dominant dans les années 1840, l’écriture s’oriente vers une continuité dramatique plus serrée, plus théâtrale. La densité du tissu orchestral, plus compact, induit un phrasé nouveau qui engage les chanteurs et les valorise dans une tension continue. Entendre ainsi un Verdi familier devenir imprévisible, c’est un choc salutaire : une redécouverte !

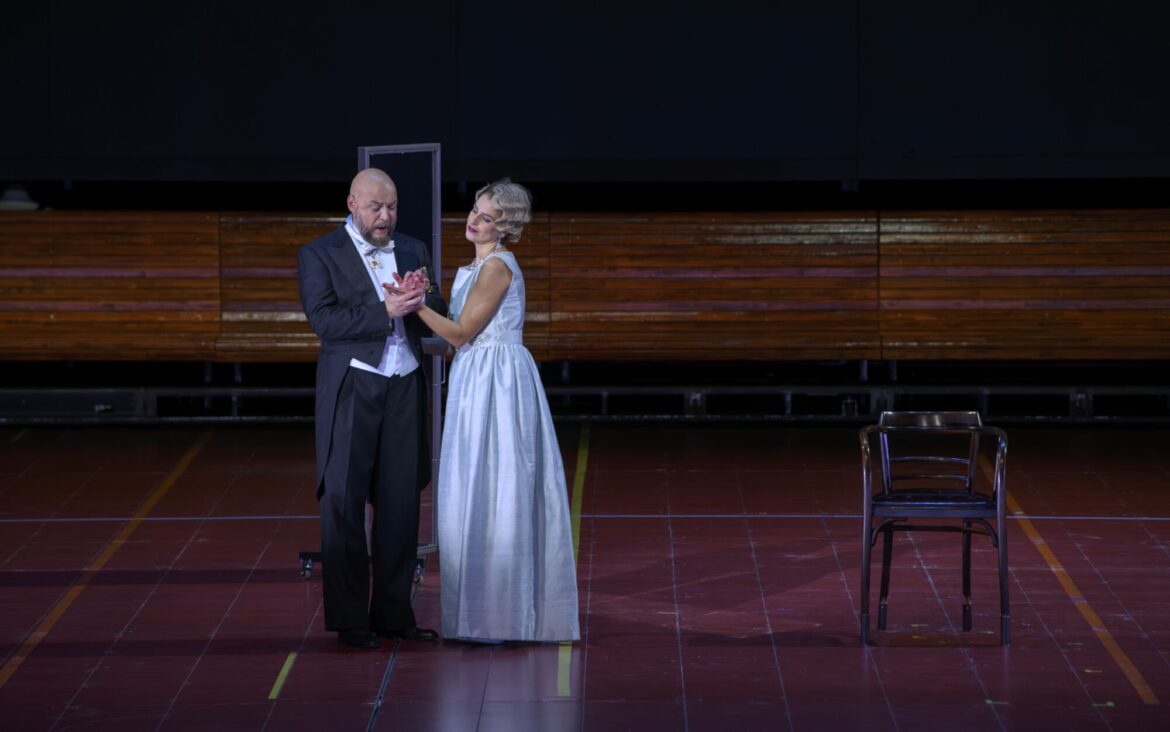

Vladislav Sulimsky offre un Macbeth bouleversant, au timbre expressif et aux déchirures intérieures palpables. Son chant allie la noblesse d’une ligne impeccable, nourrie de rubatos finement ciselés, à des éclats hallucinés qui traduisent l’égarement psychologique du personnage. Le baryton biélorusse campe un roi velléitaire, souvent indécis, écrasé par le destin. Sa voix, tour à tour charnelle et rugueuse dans ses élans de colère, épouse les contrastes de la partition. Les duos du couple, traversés de pulsions hystériques, atteignent une puissance émotionnelle saisissante. Dans la scène finale, son « Mal per me che m’affidai » est un moment de vérité où resurgissent les regrets d’un homme piégé par les oracles et englouti dans une frénésie de sang. Plus tôt, son « Pietà, rispetto, amore », baigné de mélancolie, laisse transparaître la noblesse d’un monarque déchu qui finit par accepter son destin. On admire chez lui autant l’intelligence musicale que le talent d’acteur, capables de donner à sa déclamation un relief dramatique saisissant.

À ses côtés, Asmik Grigorian s’impose par une présence fascinante, conjuguant l’excellence vocale à une intensité dramatique admirable. Dès son premier air, elle révèle la détermination d’une femme de pouvoir, avec une virtuosité qui allie précision technique et engagement théâtral. Mais cette assurance se fissure lorsque, devenue reine, elle se retrouve prisonnière de son secret : le début de « La luce langue » plonge dans des abîmes de noirceur tandis que Macbeth, à ses côtés, contemple des images d’enfants absents. La soprano trouve son sommet dans la scène du somnambulisme, qu’elle aborde avec une intensité psychologique troublante : chaque geste, chaque nuance vocale rend crédible sa chute dans la folie et prépare le spectateur au suicide final. Dotée d’un registre grave glaçant, d’une agilité qui lui permet de dominer les vocalises et de pianos suspendus jusque dans l’aigu, elle embrasse toute l’ampleur de la tessiture verdienne. Une incarnation totale, où tout semble accompli.

En contrepoint, Tareq Nazmi impose un Banco d’une grande droiture. Sa voix de basse ferme, ronde et pleine de noblesse contraste avec le couple infernal. Dans son air, il déploie une émotion contenue, empreinte de peur et de tendresse, lorsqu’il conjure son fils de fuir pour survivre. Une prestation sobre mais poignante, qui éclaire la dimension humaine du rôle.

Moins convaincant apparaît Charles Castronovo, dont Macduff peine à s’imposer au sein de la soirée. Sa première intervention, lors de la découverte du cadavre de Duncan, manque d’élan dramatique. La panique et l’urgence semblent atténuées, d’autant plus que sa voix se voit souvent couverte par l’orchestre. Son grand air de douleur, face à la perte de ses enfants, souffre d’un manque de legato et de noblesse, même si le timbre demeure harmonieux et trouve une belle couleur aux côtés du Malcolm de Davide Tuscano.

Enfin, les chœurs préparés par Alan Woodbridge impressionnent d’emblée. Les sorcières, portées par un tempo d’enfer dans leur première intervention, électrisent la salle. Dans la scène d’ensemble suivant la mort de Duncan, la beauté des timbres se déploie avec une intensité saisissante. Une prestation assurément convaincante.

Cette production de Macbeth s’impose ainsi comme une redécouverte : un Verdi débarrassé des oripeaux traditionnels, rendu à sa cruauté nue, à sa poésie noire. La direction de Philippe Jordan, aussi implacable qu’inventive, sculpte un univers orchestral de clair-obscur où les voix trouvent leur juste place, entre éclat et fragilité. Portée par des incarnations bouleversantes et une mise en scène qui ose sonder les abîmes du pouvoir et de la folie, cette soirée ne laisse pas indemne : elle bouscule, dérange, fascine, et rappelle combien Macbeth demeure une œuvre brûlante, toujours prête à nous tendre le miroir de nos propres ténèbres.

Macbeth : Vladislav Sulimsky

Banco : Tareq Nazmi

Lady Macbeth : Asmik Grigorian

Dame de compagnie de Lady Macbeth : Natalia Gavrilan

Macduff : Charles Castronovo

Malcolm : Davide Tuscano

Docteur : Alexei Kulagin

Serviteur de Macbeth : Trevor Haumschilt-Rocha

Meurtrier : Jonas Jud

Académie d’été de l’Orchestre philharmonique de Vienne

Association de concerts du Chœur de l’Opéra d’État de Vienne

Chef de chœur : Alan Woodbridge

Chef d’orchestre : Philippe Jordan

Mise en scène : Krzysztof Warlikowski

Dramaturgie : Christian Longchamp

Costumes : Małgorzata Szczęśniak

Éclairage : Felice Ross

Vidéo Kamil Polak : Denis Guéguin

Chorégraphie : Claude Bardouil

Macbeth

Melodramma en quatre actes de Giuseppe Verdi, livret de Francesco Maria Piave et Andrea Maffei d’après Shakespeare, créé au Teatro della Pergola de Florence le 14 mars 1847 (version révisée de Paris, Théâtre Lyrique, 19 avril 1865).

Festival de Salzbourg, mardi 26 août 2025.