Roberto Devereux, Teatro di San Carlo de Naples, 16 juillet 2025

Une direction musicale et un quatuor vocal magistraux…

Ainsi s’achève la trilogie Tudor de Donizetti !

Un drame hitchcockien

Après une absence de plus d’un quart de siècle, Roberto Devereux revient sur les lieux de sa création et parachève in loco le triptyque Tudor conçu par Jetske Mijnssen en coproduction avec le Dutch National Opera d’Amsterdam et avec le Palau de les Arts Reina Sofia de Valence. Nous savons que, si trilogie il y a, cela n’est pas du tout le fait des auteurs, Donizetti et ses librettistes, mais plutôt un artifice de la postérité. Comme la metteure en scène le souligne dans un bref entretien publié dans le programme de salle, le titre de 1837 est un chef-d’œuvre totalement moderne face à Anna Bolena et à Maria Stuarda. Elle le voit comme un opéra intimiste, un Kammerspiel, un opéra de chambre, drame relationnel contemporain, par opposition au premier qu’elle avait traité en drame historique et au deuxième, pensé en drame surréel sur le pouvoir. Ce qui ne va pas sans quelques contradictions, puisque la réalisatrice, faisant l’impasse sur l’héroïne, affirme que dans Roberto Devereux n’est mentionné aucun des personnages des deux ouvrages précédents, ajoutant par la suite qu’Elisabetta apparaît dans les trois livrets tel un être bloqué. Sauf que dans Anna Bolena la présence de la petite Élisabeth n’était que sa propre invention, suivant une coutume plutôt récurrente de porter à la scène la future héritière, bien que les vers de Romani ne mentionnent nullement son existence.

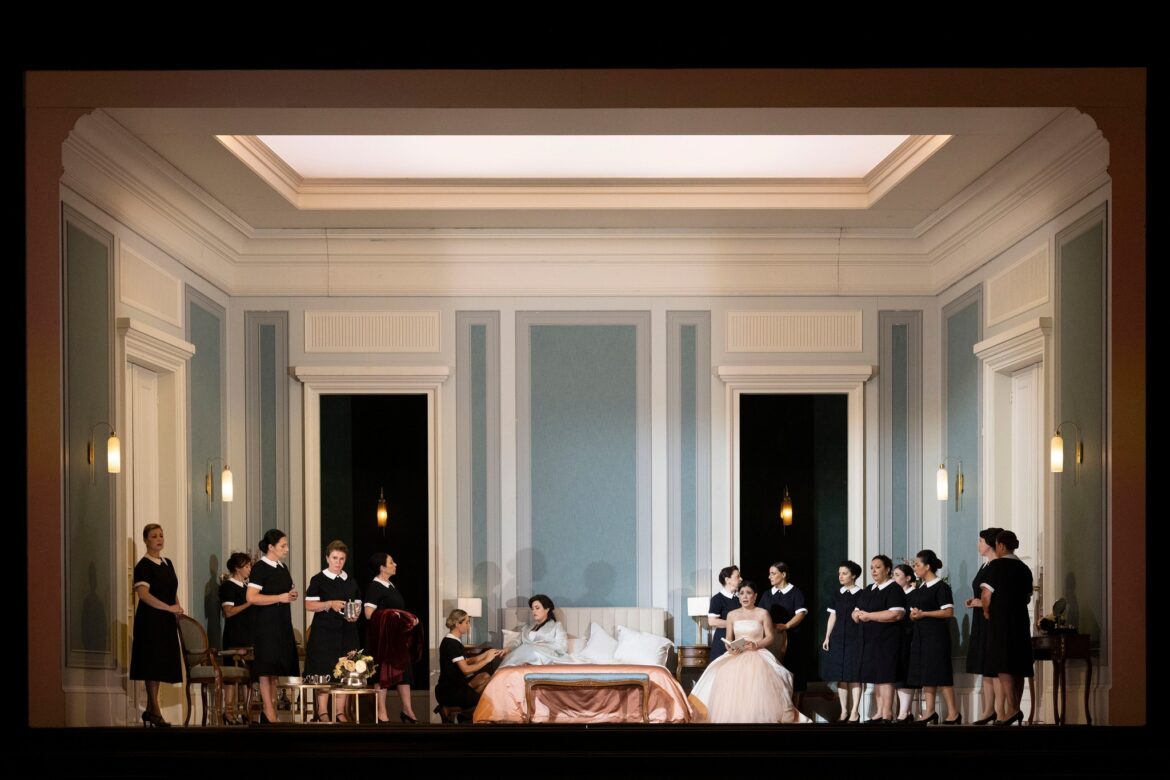

Le décor change donc du tout au tout et nous nous retrouvons d’abord dans une chambre à coucher de style très classique où trône un grand lit, pouvant à la fois se référer à la cour d’Angleterre actuelle – ou du moins à l’image que l’on peut s’en faire via les médias – ou dans un hôtel de luxe où les personnels féminins se relaient auprès de la souveraine. Une image de la brochure du San Carlo renvoie d’ailleurs à Grace Kelly dans La Main au collet (To Catch a Thief) d’Alfred Hitchcock, sans mention particulière mais en conformité avec le thriller d’amour, souhaité par Jetske Mijnssen. Ce monde oppressant qui se dessine dès l’acte II, enfermé dans les murs que Ben Baur avait imaginé pour Anna Bolena et pour Maria Stuarda, seul lien avec les deux productions antérieures, à l’exception, ajouterions-nous, des deux enfants du couple Nottingham, omniprésents dans les deux autres titres. Les deux décors se rejoignant dans la scène finale d’Elisabetta. Dans ce contexte, les chanteurs évoluent le plus souvent au milieu du plateau, sans véritable direction d’acteur.

Riccardo Frizza conclut également son parcourt élisabéthain, soutenant les interprètes de manière magistrale, notamment dans la transition vers la cabalette du premier air d’Elisabetta, infailliblement portée par les vents. Relevons dans l’ouverture – donnée, pour une fois, rideau baissé – l’originalité de la conduite des cors, dès les premières notes, l’élégance par laquelle sont appelés à intervenir les autres instruments, tout singulièrement les cuivres, et ce dernier crescendo volontairement abrupt.

Un quatuor d’interprètes magistral

Prisonniers de ce huis clos, les quatre personnages principaux évoluent dans de jolis costumes contemporains (Klaus Bruns), alternant vêtements de ville et habits du soir, dans une plastique qui donne le même relief aux deux couples que Devereux forme tour à tour avec Elisabetta, puis avec Sara. Ismael Jordi retrouve le rôle du héros qui avait déjà été le sien aux Pays-Bas au printemps 2024 et en Espagne en juin dernier, venant à la rescousse de René Barbera, jadis Percy ici même en juin 2023, qui semble avoir désormais renoncé à cette incarnation. Brillant, son ténor lyrique se déploie aisément avec éclat dès l’affrontement avec la reine, à l’éloquence somptueuse, puis dans le récitatif préludant à la cavatine de son rival. Dans le duo avec Sara, il sait être doux dans l’agression, quoiqu’un peu appliqué, parfois plus rossinien que donizettien, cajoleur à l’envi dans ses pianissimi. Son air de l’acte III est annoncé par son irruption pendant le conflit au sein du couple ducal, quand le comte retourne dans sa prison, et s’épanouit face à tous les acteurs, y compris Elisabetta, déjà accourue sur place. Les nuances du récitatif annoncent les sentiments du cantabile, convainquant malgré un certain manque d’italianité, pour aboutir à une cabalette aérienne aux variations probantes dans sa deuxième strophe.

Il trouve une partenaire d’exception chez Annalisa Stroppa, Giovanna Seymour en 2023, apparemment débutant en Sara. Sa romanza de l’introduction trace un portrait sans réserve du désarroi de la jeune femme, surtout grâce à l’emprise des sons graves, aucunement poitrinés. Très bonne comédienne, elle dépeint une forme de folie lors de ses retrouvailles avec son bien-aimé, avec qui se tisse une complicité sans bornes, caractérisée par des notes dardées dans la strette. Atterrée par l’emprisonnement voulu par son époux, elle se voit ligotée par la même écharpe qui devait être son gage d’amour.

Maître ès éloquence, Nicola Alaimo ( qui a récemment fait paraître un album Donizetti très apprécié, « Appassionato » de Première Loge en décembre 2024), campe une sortita très affligée, agrémentée d’un allegro de la solidarité fraternelle très solennel. Une scène dont s’est peut-être souvenu Verdi, trente ans plus tard, en l’amplifiant dans le duo de l’amitié entre Don Carlos et Posa. Aux savants coloris de la reprise – au crescendo vertigineux sur « amistà » – fait écho l’intervention déchirante de Devereux, à l’aigu prodigieux, en guise de pertichino.

Dans le sillage de Leyla Gencer

Mais, on le sait, malgré le titre, il n’y a pas de Devereux sans Elisabetta, dans un sillage qui, depuis la création de Giuseppina Ronzi De Begnis, à Naples, a été marqué à tout jamais par l’interprétation historique de Leyla Gencer en 1964. Dans son air de présentation, Roberta Mantegna étale un récitatif très dialogué avec Sara qui nous fait entrer d’emblée dans l’univers du théâtre. Au legato admirable, la cavatine s’attelle à brosser la femme amoureuse, toujours angélique dans ses espoirs, alors que le tempo di mezzo s’ouvre au drame, avant un allegro des plus virtuoses, la confidente rejoignant le duc dans un bal auquel s’invitent tous les courtisans. Impérieuse dans le duo avec le héros, Elisabetta se veut encore paradisiaque dans ses affects, suscitant un beau contraste avec son interlocuteur, introverti mais inlassablement guerrier, un contrôle conjoint de la ligne modelant la strette : elle taraudée par la vengeance, lui par le désespoir d’une issue sans équivoque. La menace prend ainsi toute son ampleur d’abord dans le duo avec Nottingham, ensuite dans le trio auquel s’ajoute Devereux, la longueur du souffle répondant à l’élocution du premier et à la luminosité du second. Accoutrée d’un tailleur pailleté peu seyant, la reine est enfin déchirante dès le récitatif de son dernier tableau, course contre le temps pour sauver le comte. Au lyrisme généreux, le larghetto prépare l’accablement de la transition – superbement négociée par Riccardo Frizza afin d’éviter des applaudissements impromptus – vers un maestoso halluciné, comme il sied à un moment de délire proche de la déraison, débouchant sur une corona inouïe.

Une mention pour le chœur du Teatro di San Carlo, très idiomatique, intelligemment nuancé, comme lorsqu’il s’agit d’annoncer l’incertitude du sort de Devereux, au début de l’acte II.

Enthousiaste, le public accueille chaleureusement les artistes, n’exprimant son désaccord, à notre avis injustifié, que pour la mise en scène.

Elisabetta : Roberta Mantegna

Nottingham : Nicola Alaimo

Sara : Annalisa Stroppa

Roberto Devereux : Ismael Jordi

Cecil : Enrico Casari

Gualtiero : Mariano Buccino

Orchestra e Coro (dir. Fabrizio Cassi) del Teatro di San Carlo, dir. Riccardo Frizza

Mise en scène : Jetske Mijnssen

Décors : Ben Baur

Costumes : Klaus Bruns

Lumières : Cor van den Brink

Dramaturgie : Luc Joosten

Roberto Devereux

Tragedia lirica en trois actes de Gaetano Donizetti, livret de Salvatore Cammarano, créée au Teatro di San Carlo de Naples le 28 octobre 1837.

Naples, Teatro di San Carlo, jeudi 16 juillet 2025

1 commentaire

Grazie infinite professore Faverzani per la sua recensione che mi ha fatto sentire, come sempre, felicemente seduta nella poltrona n. 17 a godermi questo spettacolo 💖💖💖