La Bohème à l’Opéra national de Bordeaux

Pour célébrer le centenaire de la mort de Giacomo Puccini, l’Opéra national de Bordeaux programme une Bohême minimaliste qui remporte malgré tout un accueil enthousiaste du public. Si l’interprétation musicale séduit, l’épure de la mise en scène peine davantage à convaincre.

« Mes nuits sont pleines de rêves, de poèmes »

À l’heure où les maisons d’opéra en sont réduites à compter le moindre sou et où les arbitrages ministériels cherchent désespérément dix milliards d’euros d’économie pour réduire la dette de l’État, il est plus que jamais nécessaire de se montrer précautionneux des deniers publics. Après Metz en début de saison, c’est donc au tour de Bordeaux de s’inscrire dans une démarche vertueuse et de s’imposer la contrainte du « zéro achat » pour proposer cette Bohème inédite pour laquelle, hormis les éléments de sécurité obligatoires (quincaillerie, consommables, etc.) aucun achat n’a été effectué, que ce soit pour les décors, les accessoires ou les costumes.

En matière artistique, c’est souvent de la contrainte que surgit l’étincelle créatrice et il faut reconnaître à Emmanuelle Bastet un certain panache pour avoir accepté de relever le défi d’une production minimaliste et de mettre en scène La Bohème avec pour seuls moyens la possibilité de chiner dans le stock des ateliers de l’Opéra de Bordeaux. Pour autant, les bonnes intentions suffisent-elles à concocter une mise en scène judicieuse ? Rien n’est moins sûr.

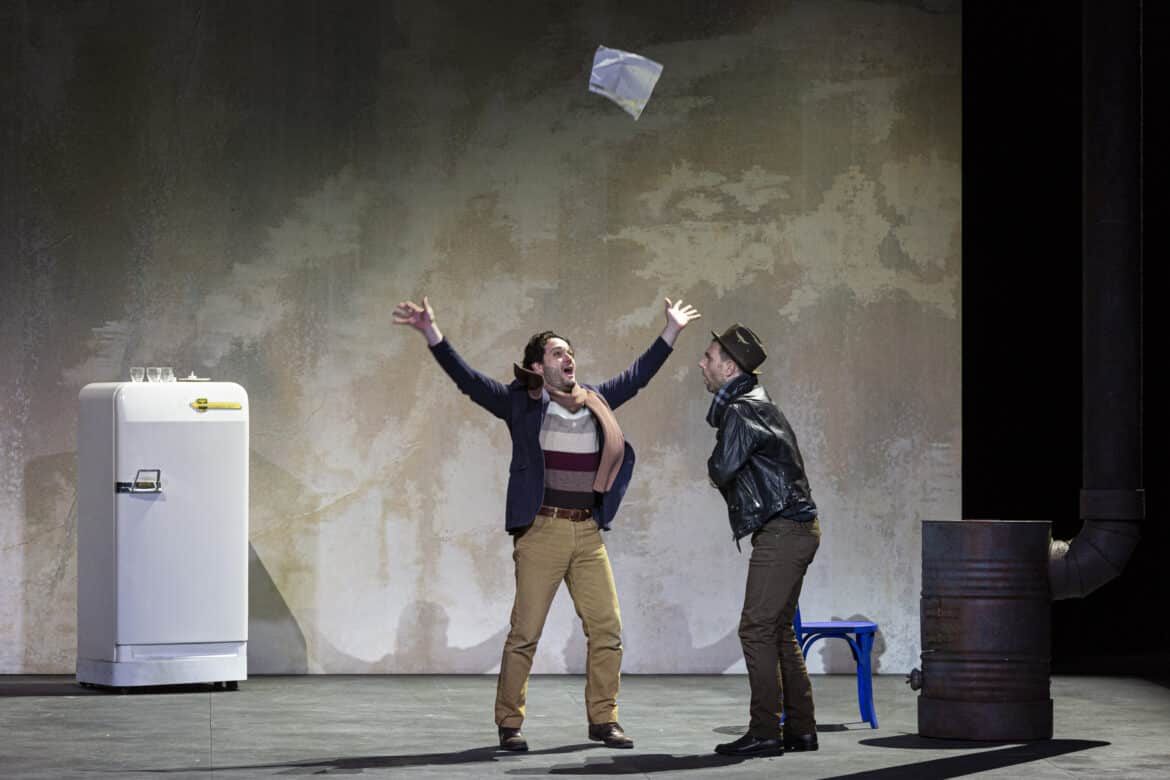

Sur le papier, La Bohème de Puccini est indiscutablement le titre idéal pour ce genre de projet durable : dans une dialectique où la forme rejoint le fond, la misère de la vie de bohème doit pouvoir être exprimée sur scène par une économie de moyens et une simplicité des effets. C’est très précisément le choix qu’opère Emmanuelle Bastet en réduisant la mansarde du premier acte à quelques accessoires saillants qui, chacun, font sens : un vieux canapé fatigué, un réfrigérateur désespérément vide, une chaise bancale et un poêle antédiluvien. Loin de déranger, la nudité du plateau constitue au contraire une métaphore pertinente de la difficulté de la vie d’artiste et permet de se concentrer sur le visage et la silhouette des protagonistes qui deviennent alors le lieu où s’accomplit le drame de la précarité.

Mais à l’image de la flamme vacillante de Mimi qu’un courant d’air suffit à souffler, ce qui séduit d’abord au lever de rideau tourne assez rapidement à l’ennui lorsque le spectacle commence à prendre – par son simplisme excessif – des allures de kermesse de fin d’année scolaire… Les étoiles argentées qui descendent des cintres pendant le duo « O soave fanciulla », outre qu’elles semblent avoir été découpées dans du papier aluminium par des élèves de primaire, surajoutent de la mièvrerie au moment où la musique de Puccini exprime déjà de manière suffisamment fiévreuse l’amour naissant de Rodolfo et Mimi et donnent au spectacle une allure cheap dont il ne se départira plus.

Sauf à apprécier l’atmosphère grunge des abords du canal Saint-Martin et des bars underground du 18e arrondissement, les deuxième et troisième tableaux sont franchement laids, et il faut attendre le retour dans la mansarde de Rodolfo pour renouer avec la grâce du début de la représentation. Désencombré des rares accessoires du premier acte et rendu à une nudité totale, le plateau exprime par le vide l’échec douloureux des vocations artistiques des bohémiens et la misère extrême dans laquelle ils se débattent. Et c’est précisément dans ce dénuement absolu, au moment où tous les protagonistes s’effacent dans la pénombre et que Rodolfo se retrouve irrémédiablement seul face à la perte de l’être aimé, que naît in extremis une émotion fulgurante qui saisit le spectateur et le crucifie à son fauteuil, les yeux baignés de larmes.

Au-delà de la problématique écologique « zéro achat » qu’elle assume crânement, Emmanuelle Bastet propose avec ce spectacle une lecture extrêmement sombre de La Bohême dont la solitude de Mimi constitue le fil rouge. En actualisant le propos puccinien et en situant l’action dans une modernité un peu floue, la mise en scène puise à la source de la vieille sitcom Hélène et les garçons une forme d’ingénuité adulescente qui fait partager aux spectateurs, par touches impressionnistes, quelques scènes de la vie de bohème d’un groupe de jeunes artistes en galère. Au tube vintage d’Hélène Rollès « Hélène, je m’appelle Hélène » répond ainsi l’aria « Mi chiamano Mimi » tandis que l’on prend soudain conscience que ces jeunes insouciants et sans le sou sont incontestablement nos contemporains.

Au cœur du récit mis en scène par Emmanuelle Bastet, Mimi – qui n’a aucune vocation ni prétention artistique autre que celle de broder des fleurs – n’existe que par ses interactions avec les autres protagonistes du drame. Que ce soit dans sa rencontre avec Rodolfo, dans le duo qu’elle partage avec Marcello à la barrière d’Enfer ou dans ses plus brefs échanges avec Schaunard et Colline, Mimi ne prend réellement chair que dans ses rapports au groupe des bohémiens. Prend-elle d’ailleurs quelque distance avec eux que sa santé se dégrade et que sa vie se fane, comme si le destin de ce petit bout de femme n’était que d’exister par et pour les garçons qui la trouvent à leur goût.

En proposant une Bohème dégraissée de toute boursouflure, Emmanuelle Bastet offre finalement au chef d’œuvre de Puccini le plus bel hommage qu’on puisse rendre au compositeur disparu il y a un siècle : réduite à l’épure, La Bohème s’inscrit dans une forme d’éternité.

« Mes peines trouveront l’oubli un jour ou l’autre »

Sur le plateau, c’est une distribution jeune et en parfaite adéquation avec la mise en scène d’Emmanuelle Bastet qu’a réuni l’Opéra national de Bordeaux, à commencer par le Rodolfo proche de l’idéal d’Arturo Chacón-Cruz. Lauréat en 2005 du concours Operalia, ce chanteur mexicain enchaine depuis lors, dans la plupart des maisons d’opéra d’Europe, d’Amérique et d’Asie, les grands rôles du répertoire mais c’est bien dans le registre des ténors lyriques qu’il est le mieux à son aise. Du poète Rodolfo, Arturo Chacón-Cruz a naturellement la silhouette encore juvénile, le charme félin et, surtout, la voix solaire qui éclabousse l’orchestre dès sa première réplique « Nei cieli bigi ». Si la projection de l’instrument demeure un peu sur la réserve jusqu’à « Che gelida manina », c’est véritablement à partir de la fin du premier acte et le duo « O soave fanciulla » que le chanteur prend pleine confiance dans sa voix et délivre dès lors un portrait vocal chatoyant de Rodolfo. Qu’il exprime la jalousie ou le désespoir, Arturo Chacón-Cruz n’abuse jamais d’aucun effet facile, n’utilise la nuance rubato qu’avec parcimonie et réussit à trouver dans sa dernière réplique « Que vuol dire quell’andare e venire ? » l’émotion parfaite qui synthétise le drame et la musique.

Lauréate elle-aussi du concours Operalia, choyée par Riccardo Muti qui l’a dirigée dans plusieurs concerts au cours des deux dernières années, Juliana Grigoryan s’est taillée en peu de temps la réputation d’une interprète puccinienne de premier plan. Après des débuts remarqués au Metropolitan de New York dans le rôle de Liu, elle a chanté Lauretta à Amsterdam et présente enfin en France, sur la scène bordelaise, son interprétation de Mimi étrennée au festival de Ravenne. De la cousette poitrinaire, la soprano arménienne dresse un portrait vocal étonnamment moderne. Sans jamais minauder ni surjouer la misère, elle est une Mimi du XXIe siècle, amoureuse et libre, femme malade mais suffisamment forte pour ne pas se laisser étouffer par la jalousie maladive de son amant. Encore sur la réserve dans « Mi chiamano Mimi » et timide au milieu des bruyants ensembles du deuxième acte, la chanteuse prend pleinement possession de son personnage à partir de la barrière d’Enfer : « D’onde lieta usci » est murmuré sur le fil d’une voix ronde et chaleureusement timbrée tandis que tout le dernier acte est délivré de manière incandescente, dans une urgence vocale qui dit bien toute l’intelligence de cette prometteuse artiste.

Dans les rôles de Marcello et Musetta, Thomas Dolié et Francesca Pia Vitale forment un couple dont les chamailleries s’avèrent parfaitement crédibles à la scène. Du peintre en mal de reconnaissance, le baryton français a les accents gaillards, et le timbre immédiatement séduisant que l’on reconnaît dans le quatuor des bohémiens. Acteur investi, rigoureusement en place tout au long du tableau au café Momus, c’est cependant dans le duo qu’il partage avec Juliana Grigoryan au troisième acte qu’il trouve l’émotion la plus juste, son chant legato épousant les paroles de réconfort qu’il prodigue alors à Mimi. Face à lui, Francesca Pia Vitale déçoit un peu dans l’interprétation de la valse de Musetta : le timbre manque à la fois de chair et d’émotion et l’artiste paraît mal à l’aise dans une robe taillée ostensiblement trop courte ! La deuxième partie du spectacle rassure davantage sur les qualités de cette soprano italienne régulièrement invitée à la Scala : dans le dernier tableau, elle sait trouver l’empathie qui la met au diapason de ses partenaires.

Timothée Varon et Goderdzi Janelidze complètent brillamment le quatuor des bohémiens en réussissant à donner vie à des personnages que la musique de Puccini s’est contentée d’esquisser. Avec la complicité du costumier Tim Northam qui lui a dégotté dans les réserves du Grand Théâtre de Bordeaux une improbable houppelande fourrée et une paire de petites lunettes rondes aux verres fumés, Timothée Varon incarne un guitariste qui se rêve la carrière de John Lennon et anime les soirées alternatives du café Momus en attendant de percer sur la scène musicale… Vocalement, le baryton originaire de Lyon ne fait qu’une bouchée de Schaunard et délivre le récit de la mort du perroquet avec un allant communicatif. D’une parfaite italianità, solaire et bien timbrée, la voix de Timothée Varon est projetée avec l’insolence de la jeunesse sans rien altérer du jeu de l’acteur, expressif et rigoureux. Face à lui, Goderdzi Janelidze est un Colline à la silhouette de grand frère, plus sage que ses camarades bohémiens mais pas moins bon chanteur. Dans la grande tradition des nobles voix graves venues de l’Est, il donne à entendre un timbre de basse sombre et mordoré, capable d’aigus sonores comme de nuances élégantes. La brève aria « Vecchia zimarra, senti » est interprétée comme elle devrait toujours l’être, de manière intériorisée et sans excès véristes tonitruants.

Les courtes parties de Benoit et d’Alindoro sont chantées par Marc Labonnette et Loïck Cassin : dans ces deux petits rôles de caractère, chacun de ces interprètes peut faire valoir une voix saine et un tempérament d’acteur ad hoc.

Le chœur de l’Opéra national de Bordeaux et la Jeune Académie vocale Aquitaine n’appellent eux aussi que des éloges : protagonistes essentiels du deuxième acte, ils sont rigoureusement en place et donnent tout le relief nécessaire aux scènes de foule qui forment le contrepoint d’une partition par ailleurs très intimiste.

À la tête de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Roberto Gonzalez-Monjas livre une interprétation de La Bohème dégraissée de toute forme d’épanchement vériste et de tout lyrisme excessif. Sous la baguette du jeune chef espagnol, la phalange bordelaise sonne d’abord un peu sèche, comme si les pupitres des cordes s’interdisaient d’accompagner le drame de manière trop appuyée ou de surligner trop grossièrement l’émotion de l’écriture puccinienne. Mais la musique allant, un équilibre nouveau s’installe entre fosse et plateau qui tisse autour des chanteurs un écrin musical protecteur. Sous la battue bienveillante du chef, les pupitres des instruments à vent savent alors trouver des sonorités rondes et précises, notamment dans le prélude du troisième acte.

Au rideau final, le public bordelais salue avec enthousiasme la sincérité de ce spectacle imparfait mais dont la réalisation musicale atteste une fois encore de l’indémodable jeunesse de la musique de Giacomo Puccini un siècle après sa disparition. Lorsqu’elle est interprétée avec cœur, la partition de La Bohème sait toujours embarquer avec elle les spectateurs, même les plus réticents à l’émotion mélodramatique. Jugée à cette aune, le spectacle présenté à Bordeaux s’inscrit incontestablement au nombre des réussites de l’année Puccini.

Mimi : Juliana Grigoryan

Rodolfo : Arturo Chacón-Cruz

Musetta : Francesca Pia Vitale

Marcello : Thomas Dolié

Schaunard : Timothée Varon

Colline : Goderdzi Janelidze

Benoît : Marc Labonnette

Alcindoro : Loïck Cassin

Parpignol : Woosang Kim

Un douanier : Pascal Wintzer

Un marchand : Luc Default

Un sergent : Jean-Philippe Fourcade

Orchestre national Bordeaux Aquitaine, chœur de l’Opéra national de Bordeaux et Jeune Académie vocale Aquitaine, dir. Roberto Gonzalez-Monjas

Mise en scène : Emmanuelle Bastet

Scénographie et costumes : Tim Northam

Lumières : François Thouret

La Bohème

Opéra en quatre tableaux de Giacomo Puccini, livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa d’après le roman de Henri Murger Scènes de la vie de bohème, créé le 1er février 1896 au Teatro Regio de Turin.

Opéra national de Bordeaux, représentation du lundi 22 avril 2024