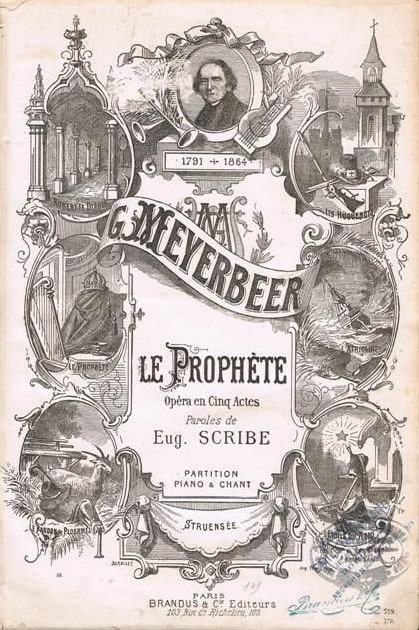

Opéra en cinq actes de Giacomo Meyerbeer, livret d’Eugène Scribe, créé le 16 avril 1849 à l’Opéra de Paris (salle Le Peletier).

LES AUTEURS

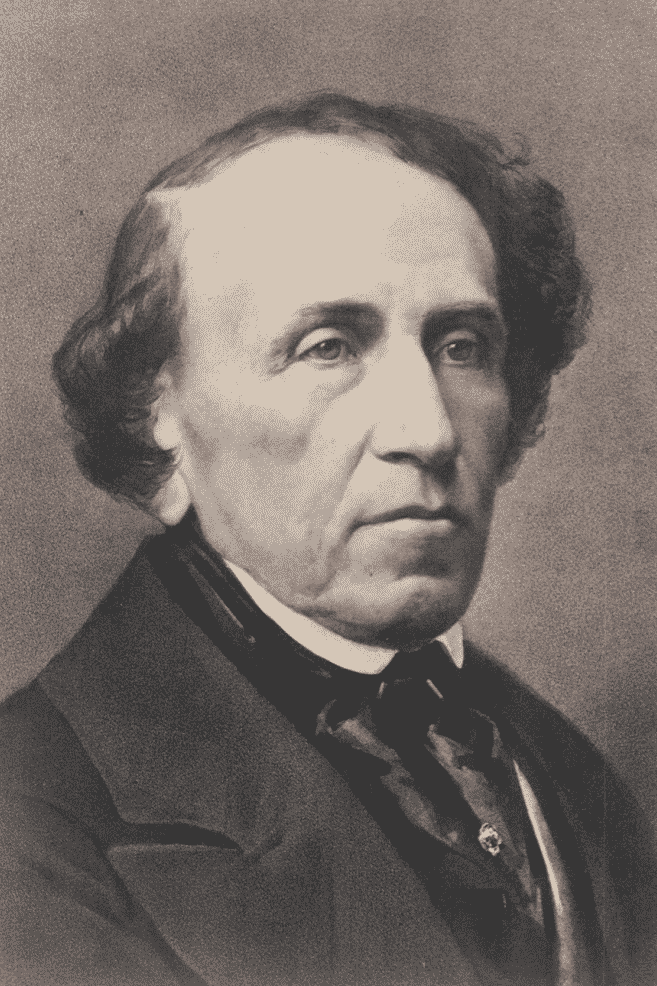

Le compositeur

MEYERBEER (Jakob Liebmann Beer, dit Giacomo ; 1791-1864)

Né à Berlin, Meyerbeer est l’élève de Clementi et manifeste très tôt des dons de pianiste. Nommé compositeur de la cour de Hasse, il voyage ensuite en Italie où il compose entre autres œuvres Margherita d’Anjou (1820) et Il Crociato in Egitto (1824). Puis il se fixe à Paris en 1826. Ses collaborations avec le librettiste Eugène Scribe valurent à l’Opéra certaines de ses heures les plus prestigieuses : Robert le Diable (1831), Les Huguenots (1836), Le Prophète (1849), L’Étoile du nord (opéra-comique, 1854), L’Africaine (création posthume en 1865). À partir de 1842, Meyerbeer devient directeur général de la musique à Berlin. Si l’esthétique des opéras italiens de Meyerbeer semble en partie héritée des œuvres rossiniennes, on considère souvent que ses opéras ultérieurs réalisent une synthèse des styles italien, français et allemand.

Le librettiste

Eugène SCRIBE (1791-1861)

Auteur dramatique extrêmement prolixe (il a fait représenter plus de 350 pièces !), Scribe rencontre le succès grâce à des comédies où se fait sentir l’influence de Goldoni ou de Diderot. Au théâtre, sa pièce la plus célèbre est peut-être Bataille de dames (1851), mais Scribe écrivit aussi (souvent en collaboration) de nombreux livrets d’ouvrages lyriques, parmi lesquels La Dame blanche de Boieldieu (1825),

La Muette de Portici (1828) et Gustave III ou le bal masqué (1833) d’Auber, La Juive d’Halévy (1835), Robert-le-Diable (1831) et Les Huguenots (1836) de Meyerbeer, La Favorite de Donizetti (1840), Le Prophète de Meyerbeer (1849), Manon Lescaut d’Auber (1856), La Chatte métamorphosée en femme (1858) et Barkouf (1860) d’Offenbach.

L'ŒUVRE

La création

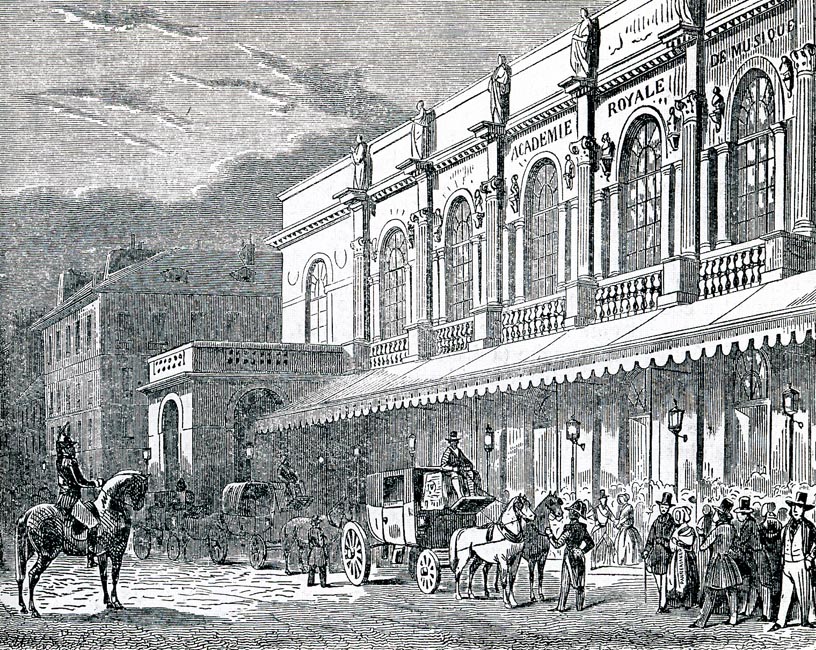

L'Opéra Le Peletier en 1844

Le Prophète est créé triomphalement le 16 avril 1849 salle Le Peletier. Le succès, phénoménal, se propagera dans le monde entier, y compris outre -Atlantique (il est créé à Mexico en 1861, à Buenos-Aires en 1873, à Rio de Janeiro en 1875), en Océanie (création à Sydney en 1864 ) ou en Afrique (création au Caire en 1876). La distribution de la création parisienne, éclatante, était la suivante :

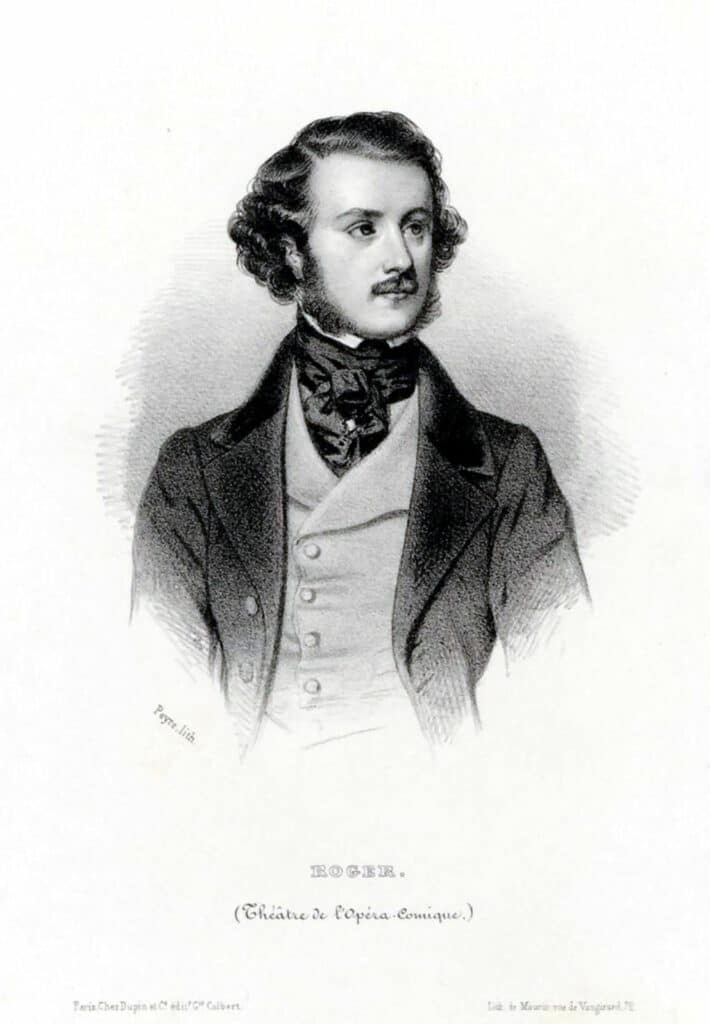

Gustave-Hippolyte Roger incarnait le rôle-titre. Il avait créé, trois ans plus tôt, celui de Faust dans La Damnation de Berlioz. La légendaire Pauline Viardot était Fidès ; Jeanne-Anaïs Castellan, qui avait étudié le chant avec Adolphe Nourrit et Laure Cinti-Damoreau, était Berthe; David Brémond chantait d’Oberthal, et le grand Nicolas-Prosper Levasseur (qui avait triomphé en Bertram dans Robert le Diable en 1831) incarnait Zacharie.

Gustave-Hippolyte Roger

Jeanne-Anaïs Castellan

Pauline Viardot

Nicolas-Prosper Levasseur

© Gallica / Bnf

Le livret

L'arrière-plan culturel et historique

Le héros éponyme a été imaginé par Scribe à partir d’un personnage historique, Jean de Leyde, qui fut chef des anabaptistes de la ville allemande de Münster en pleine période de la Réforme radicale.

La Réforme radicale désigne plusieurs courants nés parallèlement à la Réforme protestante. Entre autres préceptes, ces courants défendent l’idée d’une adhésion personnelle à la foi conduisant notamment à l’anabaptisme. Ce terme provient d’un mot grec signifiant « baptiser de nouveau » : les anabaptistes privilégient en effet le baptême en tant que sacrement accordé aux adultes croyants et non aux nouveau-nés. Les premiers anabaptistes sont animés d’une fureur millénariste, c’est-à-dire qu’ils prophétisent le retour ou la venue d’une divinité et soutiennent l’idée d’un règne terrestre du Messie qui chassera l’Antéchrist. Cette doctrine prend notamment appui sur l’Apocalypse de Jean :

20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main.

20:2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.

20:3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis.

Jan Bockelson dit Jean de Leyde (Leyde 1509 – Munster 1536), personnage brutal et tyrannique, fut le chef des anabaptistes de Münster, devenue selon lui la « Nouvelle Jérusalem ». Prétendant instaurer le Paradis sur terre, il fit en réalité régner la terreur et perpétra violences et massacres envers ses opposants.

Avant Scribe et Meyerbeer, Voltaire avait évoqué la figure de Jean de Leyde dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (1756) : « Un garçon tailleur, nommé Jean de Leyde, né à Leyde en Hollande, assura que Dieu lui était apparu, et l’avait nommé roi ; il le dit, et le fit croire. »

L'intrigue

ACTE I

En Hollande, une campagne aux environs de Dordrecht.

Fidès (mezzo-soprano) est venue chercher Berthe (soprano), qui est fiancée à son fils Jean de Leyde (ténor). Alors qu’elles se dirigent vers le château du Comte d’Oberthal (baryton) à qui Berthe doit demander l’autorisation de quitter le village, elles rencontrent trois hommes vêtus de noir (trois anabaptistes : Zacharie, basse ; Mathisen, baryton : Jonas, ténor) qui tentent d’exciter les villageois à la révolte contre leur seigneur. D’Oberthal, séduit par la jeune fille, refuse de la laisser partir et fait prisonnières les deux femmes, devant les paysans n’osant réagir.

Berthe (Jeanne-Anaïs Castellan) - © Gallica/BnF

Fidès (Pauline Viardot) - © Gallica/BnF

ACTE II

Dans l’auberge de Jean et de sa mère Fidès, aux alentours de Leyde.

Jean sert de la bière aux clients, parmi lesquels se trouvent les trois anabaptistes. Jean explique qu’il est obsédé par un rêve étrange, dans lequel il s’est vu couronné roi et acclamé par une foule. Les anabaptistes s’interrogent : et s’il s’agissait du prophète tant attendu ? Ils essaient de rallier Jean à leur cause, mais le jeune homme déclare ne vivre que pour sa bien-aimée Berthe. Précisément, celle-ci fait irruption : alors qu’elle devait être conduite en prison avec Fidès, elle est parvenue à s’échapper. Jean la cache précipitamment au moment même où les soldats d’Oberthal pénètrent dans l’auberge.

© Costume de Jean (Gallica / BnF)

Ceux-ci menaçant de frapper sa mère, Jean se résout à leur livrer Berthe. Mais il aspire dorénavant à se venger, et à cette fin décide de rejoindre Zacharie, Mathisen et Jonas. Les trois anabaptistes lui proposent de gagner la ville de Münster, gouvernée par le père même d’Oberthal. Les anabaptistes de la ville y attendent l’arrivée du Prophète avec impatience : Jean y sera accueilli en tant que tel et sera reconnu roi ; il pourra alors se venger d’Oberthal. Mais pour ce faire, il doit renoncer à revoir sa mère. Jean s’y engage et suit les trois hommes.

ACTE III

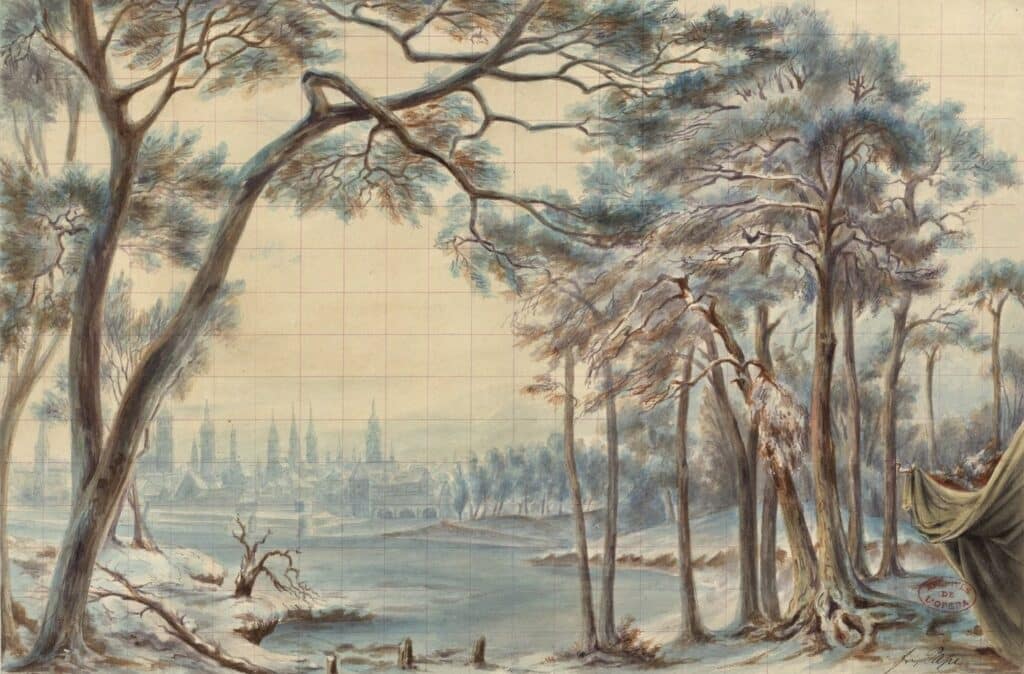

Esquisse pour le décor du 3e acte, Friedrich Pape (© Gallica / BnF)

Le camp des anabaptistes dans une forêt de Westphalie.

Les soldats conduits par Jean multiplient les victoires. Ils ont commis de nombreux massacres et fait plusieurs prisonniers, parmi lesquels Zacharie, Mathisen et Jonas reconnaissent bientôt d’Oberthal lui-même. Ils le condamnent à mort, mais Jean, lassé de tant de violence, lui fait grâce. D’Oberthal annonce alors à Jean que Berthe s’est une nouvelle fois enfuie et s’est réfugiée à Münster. Jean rassemble ses hommes : tous s’apprêtent à assiéger la ville.

ACTE IV

1er tableau – Devant la mairie de Münster

Fidès, croyant son fils mort, vit maintenant de mendicité dans la ville de Münster. C’est là qu’elle retrouve Berthe, à qui elle explique que Jean a disparu : elle a retrouvé ses habits ensanglantés, et on lui a expliqué que son fils a été assassiné sur l’ordre du prophète des anabaptistes. Berthe décide alors d’assassiner le prophète.

À gauche : Fidès et Berthe (Théo, 1865 - © Gallica / BnF)

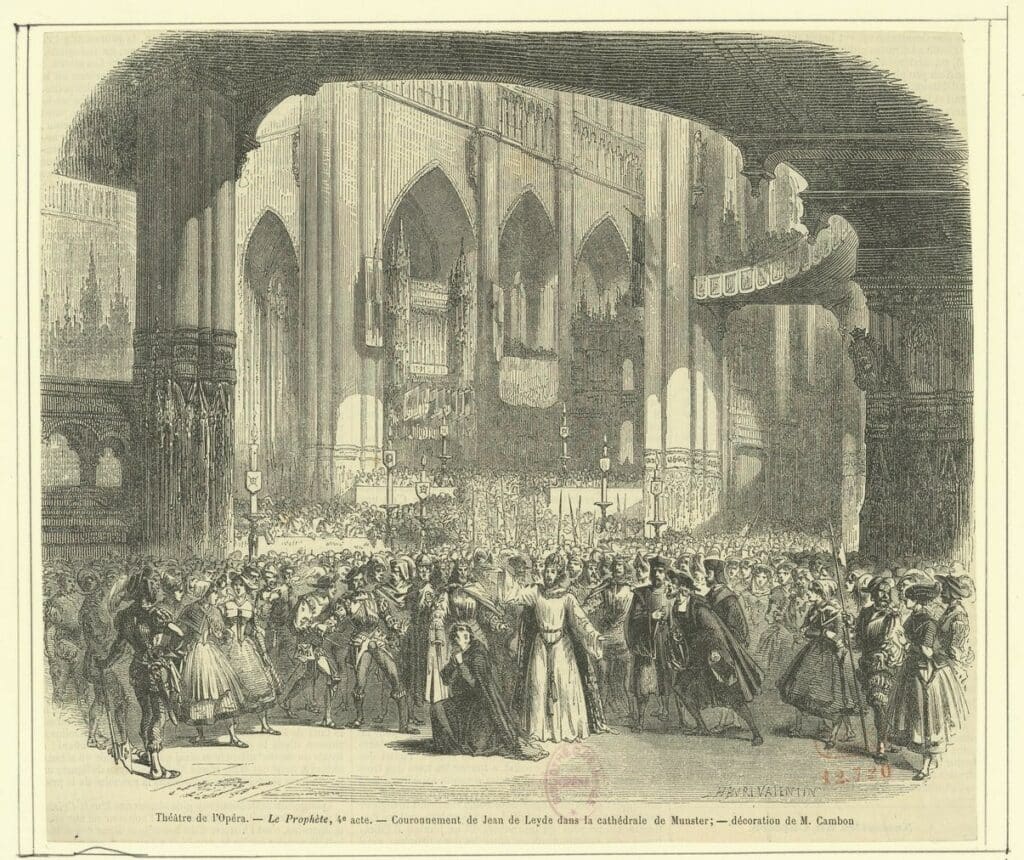

2e tableau – Dans la cathédrale

Jean reçoit l’hommage dû à un envoyé de Dieu, dont il est, dit-on, le fils – et qu’aucune femme n’aurait conçu. Une voix de femme, pourtant, se fait entendre : c’est celle de Fidès, qui a reconnu en ce prophète son fils Jean qu’elle croyait mort. Jean, craignant d’être démasqué, demande aux soldats de le tuer si Fidès déclare à nouveau être sa mère. Fidès se tait, ne voulant être responsable de la mort de son fils. La foule crie au miracle.

À droite : Gustave-Hippolyte Roger dans les habits du Prophète (© Gallica / BnF)

Le couronnement de Jean ( L'Illustration, Journal Universel, 28 avril 1849)

Jean renie sa mère (Edward Corbould)

ACTE V

1er tableau – Un caveau du palais de Münster

L’empereur assiège dorénavant la ville de Münster. Les trois anabaptistes, afin d’avoir la vie sauve, décident de lui livrer Jean. Celui-ci se rend dans le caveau où Fidès a été emprisonnée. Il explique à sa mère que ses exactions n’ont été commises que dans le but de se venger d’Oberthal. Fidès est prête à pardonner à son fils s’il se repent et renonce à son titre de « prophète ». C’est alors qu’apparait Berthe : la jeune femme se rend secrètement à la poudrière dans le but de détruire le palais et d’en faire mourir tous les occupants. Elle reconnaît Jean, mais la réjouissance des retrouvailles tourne court : comprenant que l’homme qu’elle aime n’est autre que le fameux « prophète », Berthe se suicide. Jean décide de mourir à son tour – et de faire mourir tous ses ennemis. Il demande à ses soldats de conduire Fidès loin du palais.

2e tableau – La grande salle du palais

Alors que la fête bat son plein au palais, les trois anabaptistes surveillent Jean et espèrent que son ivresse favorisera son arrestation. Le comte d’Oberthal fait son entrée dans la grande salle à la tête d’un groupe de soldats impériaux. Il ordonne que le prophète soit arrêté et exécuté. Mais Jean met le feu aux poudres : un mur s’effondre, permettant à Fidès de rejoindre son fils et de mourir avec lui – tandis que le palais s’écroule, ensevelissant tous les personnages sous les décombres.

Décor de Chaperon pour le second tableau du Ve acte, pour la première du Prophète au Palais Garnier en 1876 (© Gallica / BnF).

La partition

Le succès extraordinaire de l’œuvre au XIXe siècle s’explique certes par la qualité des interprètes engagés, le choix du sujet, le côté spectaculaire de certaines scènes (l’incendie final), l’originalité du ballet (le fameux « ballet des patineurs » au troisième acte), la splendeur des décors (la représentation des moulins de Dordrecht, de la cathédrale de Münster, du lac gelé marquèrent durablement les esprits) que par la musique elle-même et son adéquation aux situations dramatiques évoquées par le livret, lesquelles permettent à Meyerbeer de composer une musique extrêmement variée et contrastée.

La partition fait en effet alterner :

– le raffinement délicat d’une romance à deux voix :

Acte I (Berthe, Fidès) : "Un jour, dans les flots de la Meuse" (M. Rinaldi / M. Horne, dir. Lewis. Turin, 1970)

– la tendresse amoureuse :

Acte II (Jean) : "Pour Berthe, moi je soupire" (N. Gedda, dir. Lewis. Turin, 1970)

– la tonalité pathétique :

Acte IV (Fidès) : "Donnez, donnez pour une pauvre âme" (V. Kasarova, dir. F. Chaslin)

– la virtuosité délicate (air d’entrée de Berthe) :

Acte I (Berthe) : « Mon cœur s’élance et palpite » (Diana Damrau, dir. E. Villaume)

– la pompe grandiose :

Acte IV - La Marche du couronnement (Royal Philharmonic Orchestra, dir. H. Lewis)

– le dramatisme intense (les scènes de la reconnaissance et « de l’exorcisme » à l’acte IV, qui impressionnèrent tant les spectateurs de la création !) ;

– mais aussi des pages plus légères, voire bouffes comme dans le trio du troisième acte.

L’instrumentation a fait, de la part du musicien, l’objet d’un soin tout particulier, avec un usage original de certains instruments (telle la clarinette basse dans l’air de Fidès au cinquième acte). Notons enfin la présence récurrente et obsédante du choral « Ad nos, ad salutarem undam » (chanté dès le premier acte par les trois anabaptistes) qui confère à l’œuvre une couleur particulièrement sombre et menaçante.

Ambrosian Opera Chorus, Royal Philharmonic Orchestra, dir. Henry Lewis

Notre sélection pour voir et écouter l'œuvre

CD

N. Gedda, M. Rinaldi, M. Horne / Orchestre symphonique et chœurs de la RAI de Turin, di. H. Lewis (live, 1970). 3 CD Rodolphe.

J. Mc Cracken, R. Scotto, M. Horne / Ambrosian Chorus, Royal Philharmonic Orchestra, dir. H. Lewis (1977). 3 CD CBS.

J. Osborn, L. Tapia, M. Cornetti / Opernchor, Extrachor Und Kinderchor Des Aalto-Musiktheaters, Essener Philharmoniker, dir. Giuliano Carella (live, 2017). 3 CD Oehms.

Streaming

Vienne,1998. Domingo, Loukianetz, Baltsa, dir. Marcello Viotti, mise en scène Hans Neuenfels (sous-titres français)

Toulouse, 2017. Osborn, Fomina, Aldrich, dir. C.P. Flor, mise en scène S. Vizioli (sous-titres anglais)