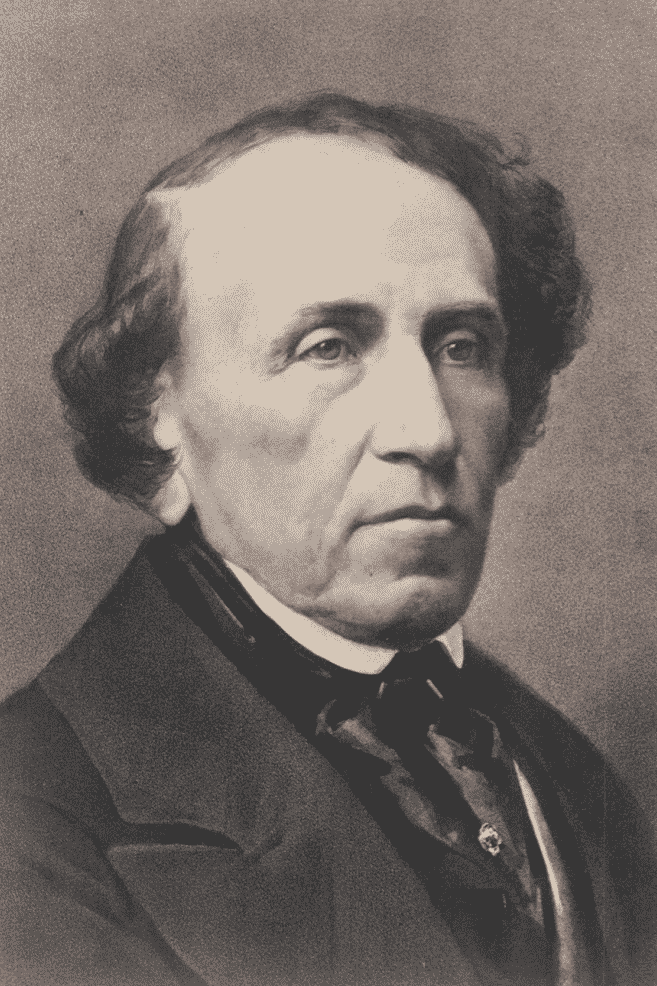

Le compositeur : MEYERBEER (Jakob Liebmann Beer, dit Giacomo ; 1791-1864)

Né à Berlin, Meyerbeer est l’élève de Clementi et manifeste très tôt des dons de pianiste. Nommé compositeur de la cour de Hasse, il voyage ensuite en Italie où il compose entre autres œuvres Margherita d’Anjou (1820) et Il Crociato in Egitto (1824). Puis il se fixe à Paris en 1826. Ses collaborations avec le librettiste Eugène Scribe valurent à l’Opéra certaines de ses heures les plus prestigieuses : Robert le Diable (1831), Les Huguenots (1836), Le Prophète (1849), L’Étoile du nord (opéra-comique, 1854), L’Africaine (création posthume en 1865). À partir de 1842, Meyerbeer devient directeur général de la musique à Berlin.

Si l’esthétique des opéras italiens de Meyerbeer semble en partie héritée des œuvres rossiniennes, on considère souvent que ses opéras ultérieurs réalisent une synthèse des styles italien, français et allemand.

Le librettiste : Eugène SCRIBE (1791-1861)

Auteur dramatique extrêmement prolixe (il a fait représenter plus de 350 pièces !), Scribe rencontre le succès grâce à des comédies où se fait sentir l’influence de Goldoni ou de Diderot. Au théâtre, sa pièce la plus célèbre est peut-être Bataille de dames (1851), mais Scribe écrivit aussi (souvent en collaboration) de nombreux livrets d’ouvrages lyriques, parmi lesquels La Dame blanche de Boieldieu (1825),

La Muette de Portici (1828) et Gustave III ou le bal masqué (1833) d’Auber, La Juive d’Halévy (1835), Robert-le-Diable (1831) et Les Huguenots (1836) de Meyerbeer, La Favorite de Donizetti (1840), Le Prophète de Meyerbeer (1849), Manon Lescaut d’Auber (1856), La Chatte métamorphosée en femme (1858) et Barkouf (1860) d’Offenbach.

La création

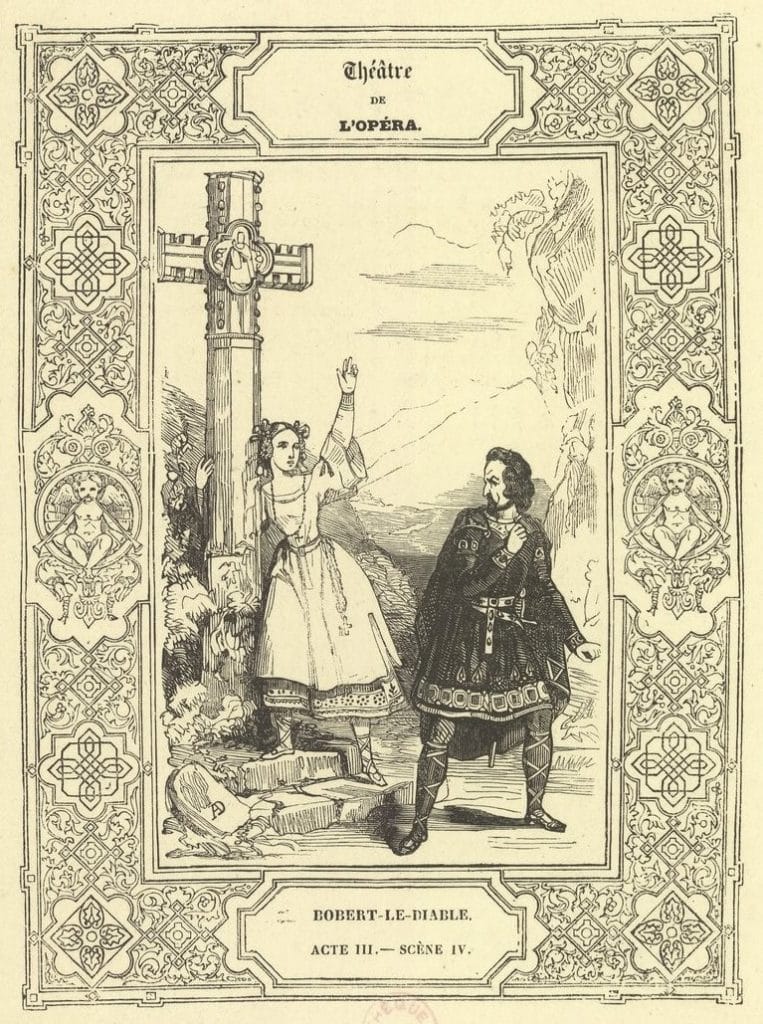

L’œuvre est créée à l’Opéra de Paris (salle Le Peletier) le 21 novembre 1831, avec dans les rôles principaux certains des plus grands chanteurs du moment : Adolphe Nourrit (Robert), Nicolas-Prosper-Levasseur (Bertram), Julie Dorus-Gras (Alice) et Laure Cinti-Damoreau (Isabelle). Les décors et costumes (signés E. Duponchel et P.L.C. Cicéri) sont d’un luxe sans précédent. L’œuvre remporte l’un des plus grands triomphes de l’histoire de l’Opéra et acquiert rapidement une renommée européenne puis mondiale.

Costume de Nourrit pour Robert le Diable - © BnF/Gallica

Costume de Levasseur pour Bertram - © BnF/Gallica

Costume de Cinti-Damoreau pour Isabelle - © BnF/Gallica

Le livret

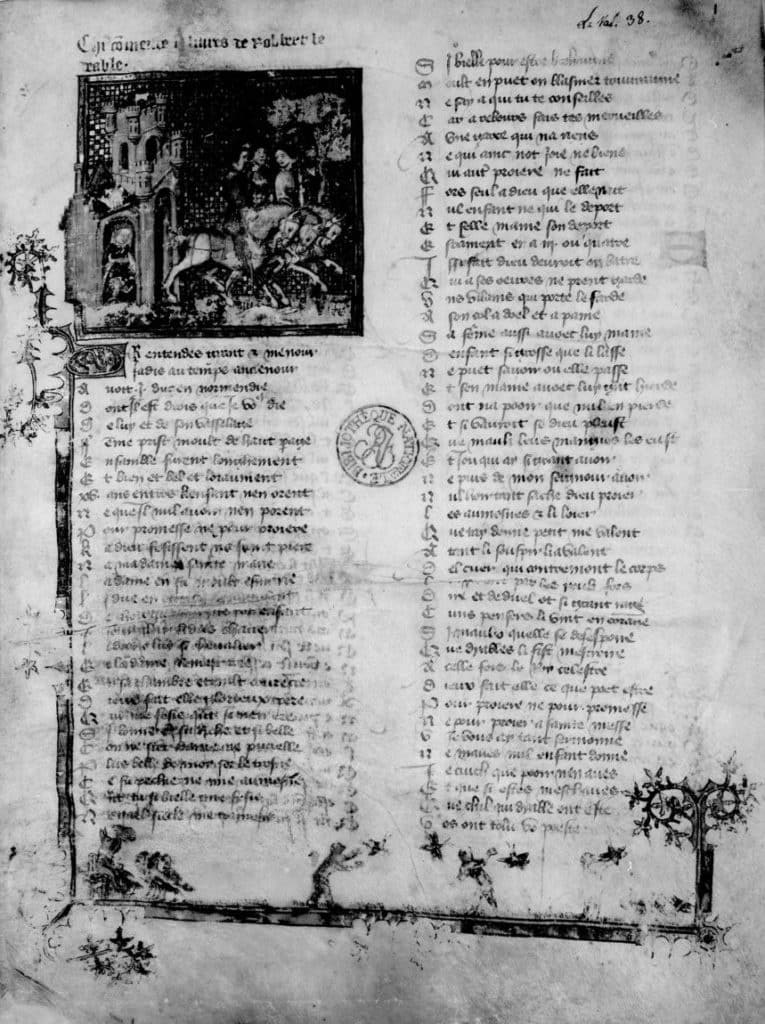

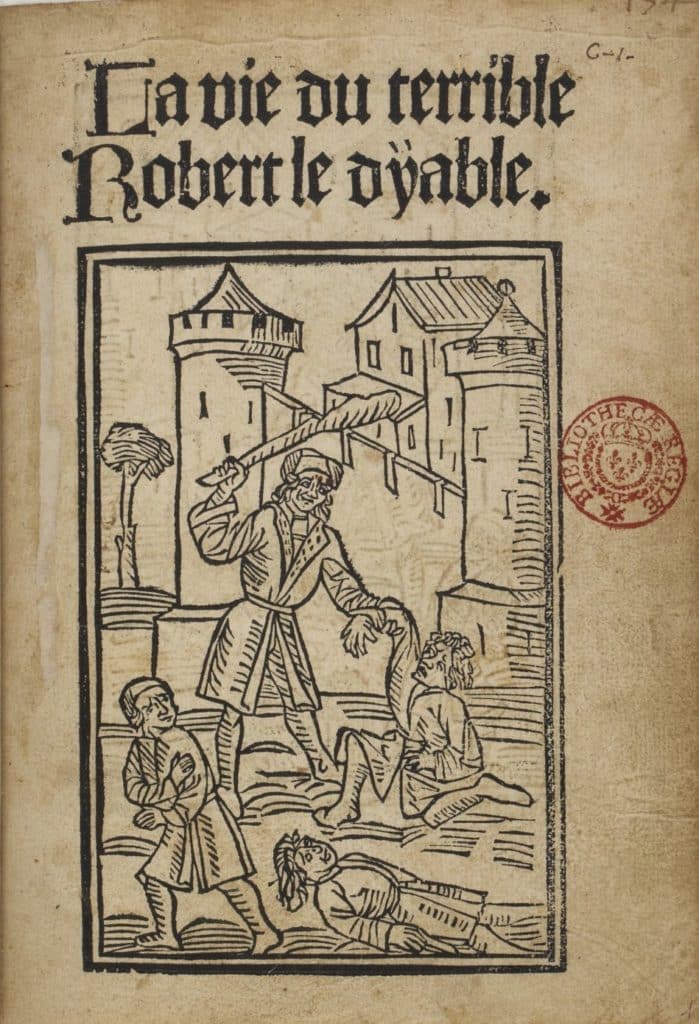

Il prend appui sur une légende normande médiévale, qui connut plusieurs avatars littéraires : un roman français en vers (début du XIIe siècle) ; Miracle de Notre Dame de Robert le Diable, fils du Duc de Normandie, à qui il fut enjoint pour ses méfaits de faire le fou sans parler, et depuis Notre Seigneur eut pitié de lui, et il épousa la fille de l’Empereur (XIVe siècle) ; un roman en prose (fin XVe siècle).

Entre 1813 et 1844, La terrible et merveilleuse vie de Robert le Diable, fils d’Hubert, duc de Normandie fut rééditée (chez Deregnaucourt), attirant de nouveau l’attention des lecteurs sur cette ancienne légende.

S’il peut nous paraître aujourd’hui très faible sur le plan dramatique, le livret fut pourtant sans doute l’une des causes essentielles expliquant l’extraordinaire succès de l’œuvre, exploitant, à l’instar du Freischütz, une légende de veine populaire de même qu’un goût pour le fantastique qui, notamment depuis les traductions françaises des œuvres de Hoffmann, allait grandissant au tournant des années 1830…

Roman de Robert le diable, en vers (date d'édition: 1301-1500) - © BnF/Gallica

La Vie du terrible Robert le Diable (français moyen, 1496) - © BnF/Gallica

L’action se déroule à Palerme, au début du XIVe siècle.

ACTE I

Alors qu’on festoie à l’occasion d’un tournoi qui doit prochainement avoir lieu – et dont le prix est la main d’Isabelle, fille du roi de Sicile -, Raimbaut, un troubadour, chante la légende de Robert le Diable, un chevalier qui serait né de l’union d’une princesse normande avec un démon.

Il ignore que ledit Robert l’écoute : ce dernier l’interrompt et menace de le frapper, à moins qu’il ne lui livre sa promise Alice. Raimbaut s’exécute. Robert reconnaît alors en Alice sa sœur de lait. Celle-ci lui annonce la mort de sa mère. En expirant, elle a demandé à Alice d’avertir Robert que des forces maléfiques le menacent et qu’il doit constamment se fier à sa sœur…

Robert apprend à Alice qu’il est tombé amoureux d’Isabelle. La jeune fille accepte d’intercéder en sa faveur auprès de la Princesse. Robert, en effet, est en disgrâce auprès du Roi de Sicile qu’il a provoqué. Menacé d’emprisonnement, il a été sauvé par un mystérieux Bertram qui, depuis lors, ne le quitte plus.

Bertram arrive, justement. Alice, épouvantée, reconnaît en lui un démon… Elle s’enfuit, tandis que Bertram pousse Robert à jouer : le chevalier perd au jeu toute sa fortune, y compris ses armes.

ACTE II

Alice, fidèle à sa promesse, glisse une lettre à Isabelle, qui aime sincèrement Robert et accepte de le recevoir. Elle lui donne de nouvelles armes afin qu’il puisse participer au tournoi. Or, on vient annoncer à Robert qu’il est défié par le Prince de Grenade : Robert quitte la cour pour aller se battre. Mais il s’agissait en fait d’un stratagème ourdi par Bertram pour éloigner Robert et l’empêcher de participer au tournoi. Le Prince de Grenade, favori du tournoi, est armé des mains mêmes d’Isabelle à la demande du roi, tandis qu’Alice s’inquiète du sort de Robert.

Décors de Pierre-Luc Charles Cicéri (estampe) - Paris : Académie Royale de Musique (1831) - © BnF/Gallica

ACTE III

Raimbaut a rendez-vous avec Alice dans un lieu désert et sauvage (à gauche : une croix ; à droite, l’entrée de caveaux…). Mais c’est Bertram qui se montre à lui et parvient à le damner en lui donnant une somme d’argent : Raimbaut renonce à Alice, Bertram lui ayant dit qu’il pourrait trouver un meilleur parti grâce à la somme qu’il vient de lui donner. Alors que Bertram (dont on apprend qu’il est en fait le père de Robert) gagne l’Enfer en pénétrant dans les caveaux, Alice apparaît : inquiète de ne pas trouver Raimbaut et terrifiée par les clameurs montant des caveaux, elle se réfugie près de la croix. Bertram regagne la terre : Satan exige de lui qu’il fasse signer à Robert un pacte avec le Diable, faute de quoi Bertram perdra son fils…

Bertram comprend qu’Alice connaît son identité et la menace. Arrive Robert, désespéré de n’avoir pu participer au tournoi. Bertram explique à Robert que si le Prince de Grenade a remporté le tournoi, c’est uniquement grâce au secours de sortilèges : Robert peut combattre le Prince et remporter la victoire s’il accepte de commettre certains sacrilèges, comme celui consistant à cueillir le rameau magique qui se trouve sur le tombeau de Sainte-Rosalie… Robert se rend dans l’abbaye où repose la sainte, brave les fantômes des nonnes éveillés par Bertram et cueille le fameux rameau.

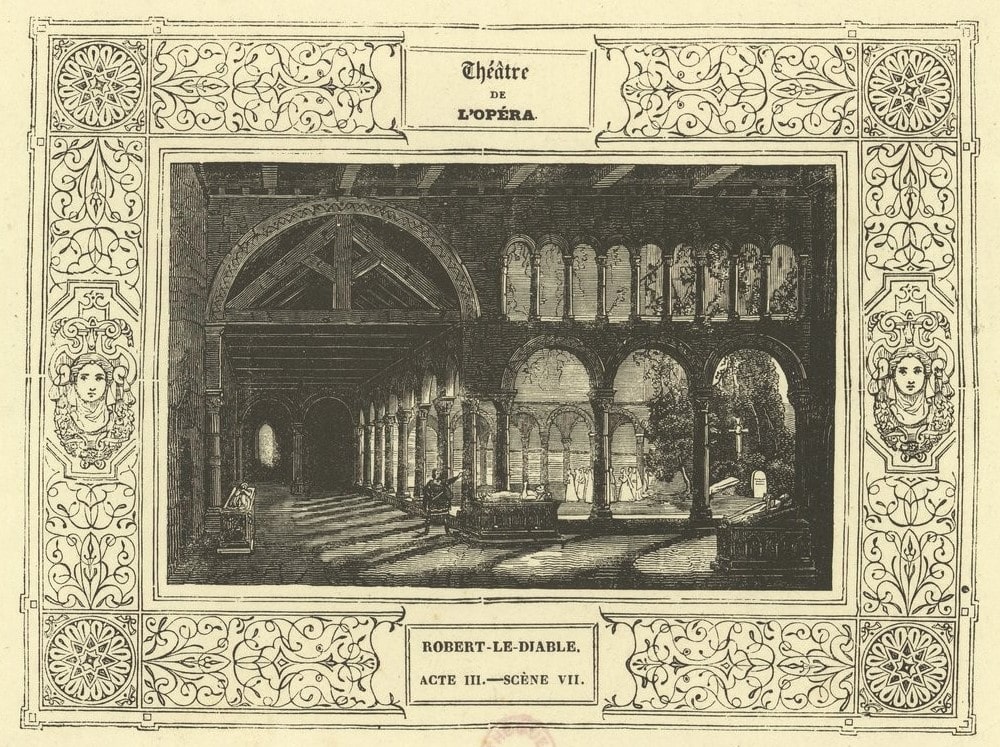

Décors de Pierre-Luc Charles Cicéri (estampe) - Paris : Académie Royale de Musique (1831) - © BnF/Gallica

Cesare Siepi, "Nonnes qui reposez" (1956)

Acte IV

Isabelle, entourée de ses dames, se prépare pour son coucher. Alors qu’on apporte à la Princesse des cadeaux du Prince de Grenade, Robert pénètre dans la chambre et endort l’assistance grâce au rameau magique. Puis il réveille Isabelle et tente de la forcer à le suivre. Isabelle, horrifiée par l’attitude du jeune homme, lui adresse une prière (« Robert, toi que j’aime / Et qui reçus ma foi, / Tu vois mon effroi : / Grâce pour toi-même, / Et Grâce pour moi ! »). Robert brise alors le rameau magique. Tous se réveillent, le jeune homme est conduit en prison.

Décors de Pierre-Luc Charles Cicéri (estampe) - Paris : Académie Royale de Musique (1831) - © BnF/Gallica

ACTE V

La Cathédrale de Palerme.

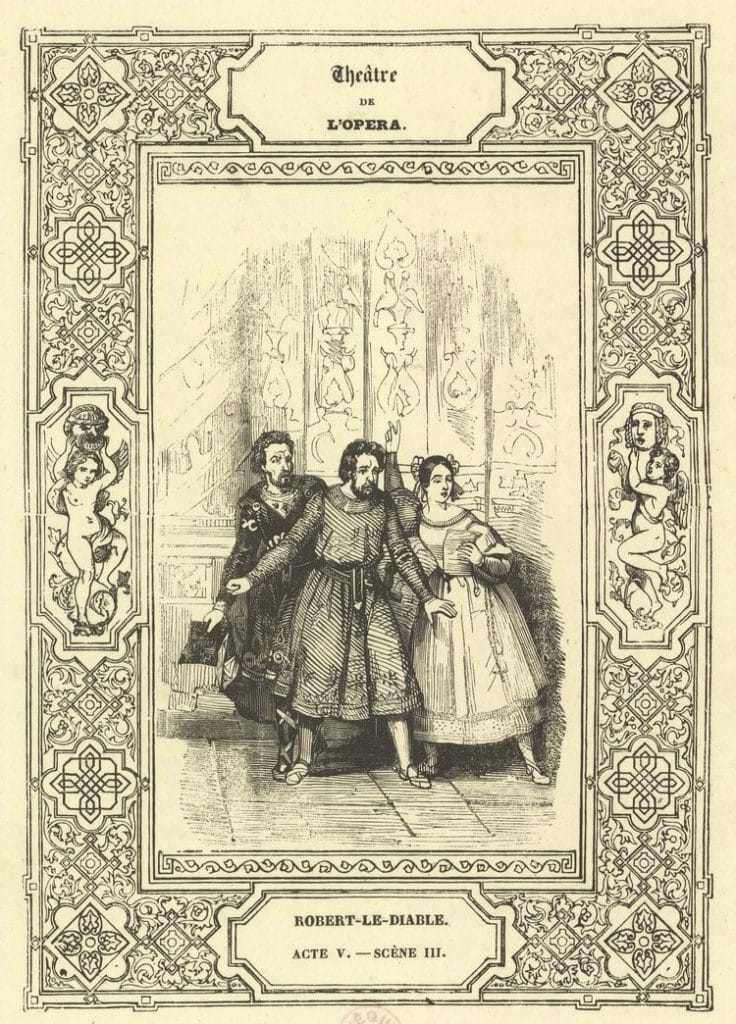

Bertram est parvenu à faire échapper Robert. Il tente de convaincre le jeune homme de signer le pacte fatidique avec le Diable. Robert hésite, retenu par des chants religieux qui parviennent jusqu’à lui ainsi que par le souvenir de sa mère. Bertram avoue alors à Robert qu’il est son père, qu’il est un démon, et qu’il est viscéralement attaché à son fils. Il lui explique qu’il a tout fait pour l’éloigner d’Isabelle, mais que dorénavant, si Robert signe le pacte diabolique, non seulement les deux hommes ne seront plus séparés, mais Bertram est prêt à accepter l’amour de son fils pour la princesse. Au moment où Robert s’apprête à signer, survient Alice, qui tend à Robert une lettre de sa mère.

Robert échappe finalement au dilemme qui le déchire : à minuit, Bertram, n’ayant pu mener à bien sa mission, est englouti dans la terre. Robert peut dorénavant épouser la princesse Isabelle.

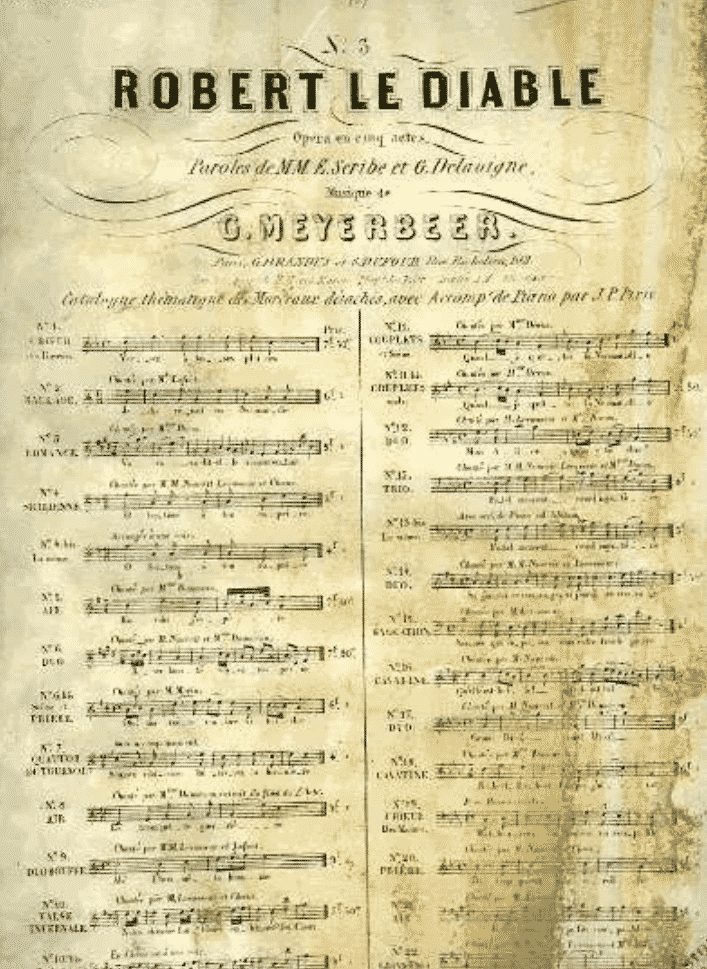

La partition

Meyerbeer conçut tout d’abord son ouvrage sous la forme d’un opéra-comique. Mais c’est finalement une œuvre intégralement chantée qui est créée salle le Peletier en 1831, devenant l’un des archétypes du « grand opéra » en 5 actes avec ballet. L’opéra se caractérise par une diversité d’esthétiques parfois déroutante pour l’auditeur d’aujourd’hui : on y entend des arie de facture belcantise (les airs d’Isabelle), l’orchestre y est traité avec une richesse toute germanique, et la déclamation « à la française » en est aussi l’une des principales caractéristiques. En dépit de pages superbes (l’air d’Isabelle à l’acte IV, le trio de l’acte V) et de recherches orchestrales très intéressantes notamment dans les scènes de couleur fantastique, l’œuvre, l’un des plus grands triomphes de l’Opéra au XIXe siècle, n’a jamais su intéresser durablement les publics des XXe et XXIe siècles : aucune des reprises, bénéficiant pourtant presque toutes de superbes distributions (entre autres : Florence en 1968 avec Boris Christoff et Renata Scotto ; Paris en 1985 avec Samuel Ramey, June Anderson, Alain Vanzo/Rockwell Blake, Michèle Lagrange ; Martina Franca en 2000 avec Patrizia Ciofi ; Berlin en 2000 avec Nelly Miricioiu ; Salerne ou Londres en 2012 avec Patrizia Ciofi et Bryan Hymel) n’ont réussi à susciter autre chose qu’un intérêt d’ordre historique et musicologique. Les concerts bordelais modifieront-ils la donne?… Musicalement tout semble réuni en tout cas pour servir au mieux le chef-d’œuvre de Meyerbeer…

Pour lire une description de l’œuvre par un contemporain de la création, lisez la nouvelle Gambara de Balzac (1837), dans laquelle un musicien fou digne de Hoffmann livre une analyse détaillée de l’opéra de Meyerbeer…

Pour voir et écouter l’œuvre

CD

Giorgio Merighi, Renata Scotto, Boris Christoff, Stefania Malagù. Orchestre et chœur du Maggio Musicale Fiorentino, dir. Nino Sanzogno (3CD Mytho Records, 1968).

Alain Vanzo, June Anderson, Samuel Ramey, Michèle Lagrange. Chœur et Orchestre de l’Opéra national de Paris, dir. Thomas Fulton (3CD Legato, 1985)

Warren Mok, Patrizia Ciofi, Giogio Surjan, Annalisa Raspagliosi. Orchestra Internazionale d’Italia, Chorus – Bratislava Chamber Choir, dir. Renato Palumbo (3CD Dynamics, 2001).

Bryan Hymel, Patrizia Ciofi, Alastair Miles, Carmen Giannattasio. Orchestra Filarmonia Salernitana Giuseppe Verdi, Coro dell’Opera di Salerno, dir. Daniel Oren (3CD Brillant Classics, 2013).

Streaming

Berlin 2000, Jianyi Zhang, Nelly Miricioiu, Kwangchui Youn, Marina Mescheriakova, dir. Marc Minkowski (bande-son seulement)

Robert le Diable à l'Opéra de Paris en 1985 (Blake, Anderson, Ramey, Lagrange, mise en scène Ionesco, dir. Fulton)

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Blu-ray et DVD

Bryan Hymel, Patrizia Ciofi, John Relyea, Marina Poplavskaya. Royal Opera Chorus

Orchestra of the Royal Opera House, dir. Daniel Oren (2DVD Opus Arte, 2012).

Dossier réalisé par Stéphane Lelièvre