Découvrez, dans cette nouvelle rubrique, un florilège d’opéras (du Siège de Corinthe à Don Carlos) composés par des musiciens italiens pour l’Opéra de Paris !

Donizetti, Le Duc d'Albe (composé en 1839)

LA GENÈSE

Le livret, signé Eugène Scribe et Charles Duveyrier, aurait dû initialement échoir à Halévy, pour un grand opéra français en cinq actes, comme il se doit. Suite au refus d’Halévy, Scribe propose son livret à Donizetti en 1839, alors qu’il tentait de conquérir la capitale française en travaillant également sur deux projets : Les Martyrs et La Fille du Régiment. La composition, bien avancée, s’interrompit cependant et le projet fut abandonné, suite aux intrigues menées par la mezzo Rosine Stolz, maîtresse du directeur de l’Opéra Léon Pillet, vexée que le rôle-titre soit confié à un homme et que le premier rôle féminin soit attribué à un soprano : il aurait donc nécessité de nombreux arrangements pour qu’elle puisse l’interpréter sans difficulté…

Rosine Stolz, photographiée par Nadar (© Musée d'Orsay)

Léon Pillet, par Jean-Pierre-Dantan, 1833 (© Musée Carnavalet)

LES CREATIONS, LES DIFFERENTES VERSIONS, LA FORTUNE DE L’ŒUVRE

Nous évoquons ici les grandes étapes de la redécouverte de cette partition inachevée de Donizetti :

- 1881 : Matteo Salvi, élève de Donizetti, reprend l’œuvre : il compose certains récitatifs, complète l’orchestration, inclut dans la partition des passages ou citations de Pia de’ Tolomei ou du Paria, supprime l’air « Ange des cieux », dorénavant connu comme étant celui de Fernand dans La Favorite (« Ange si pur ») et le remplace par un autre qu’il compose lui-même : « Angelo casto et bel ». Le livret est quant à lui réduit à quatre actes, traduit en italien, et les noms des personnages modifiés afin de ne pas entraîner de confusion avec ceux des Vêpres siciliennes de Verdi (à qui Scribe avait entretemps confié son livret, transposant l’action des Flandres en Sicile).

- 22 mars 1882 : création de la version Salvi. L’œuvre sombre ensuite dans l’oubli.

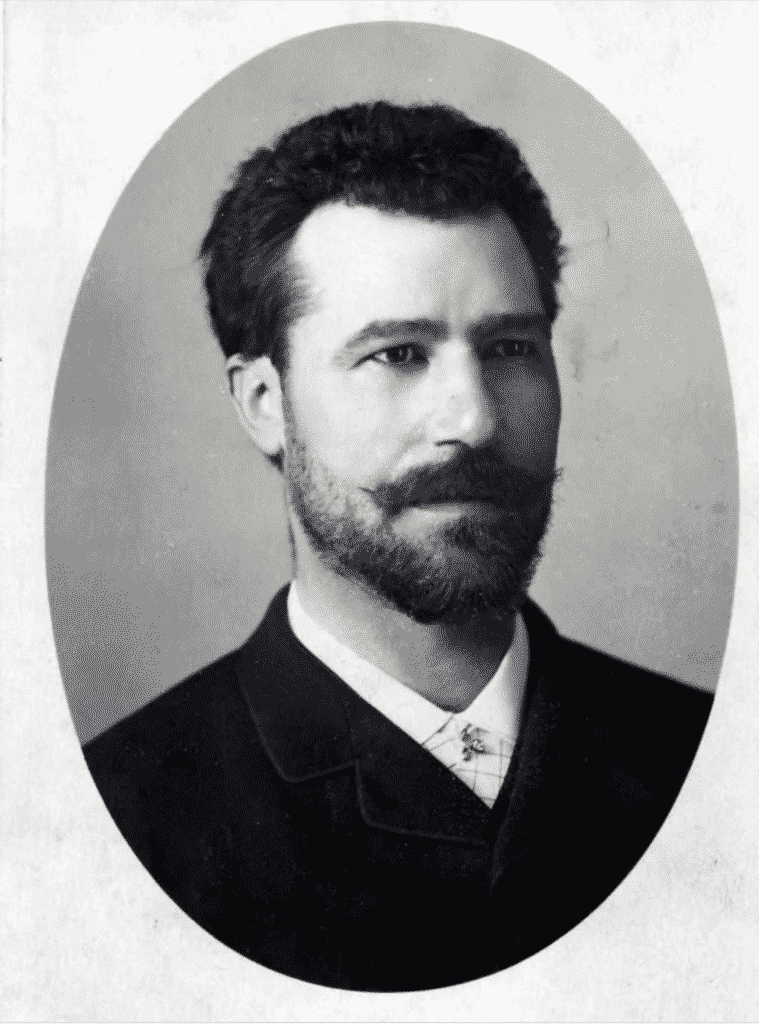

Ci-contre : le ténor Julián Gayarre, premier Marcello di Bruges (Henri) du Duc d’Albe.

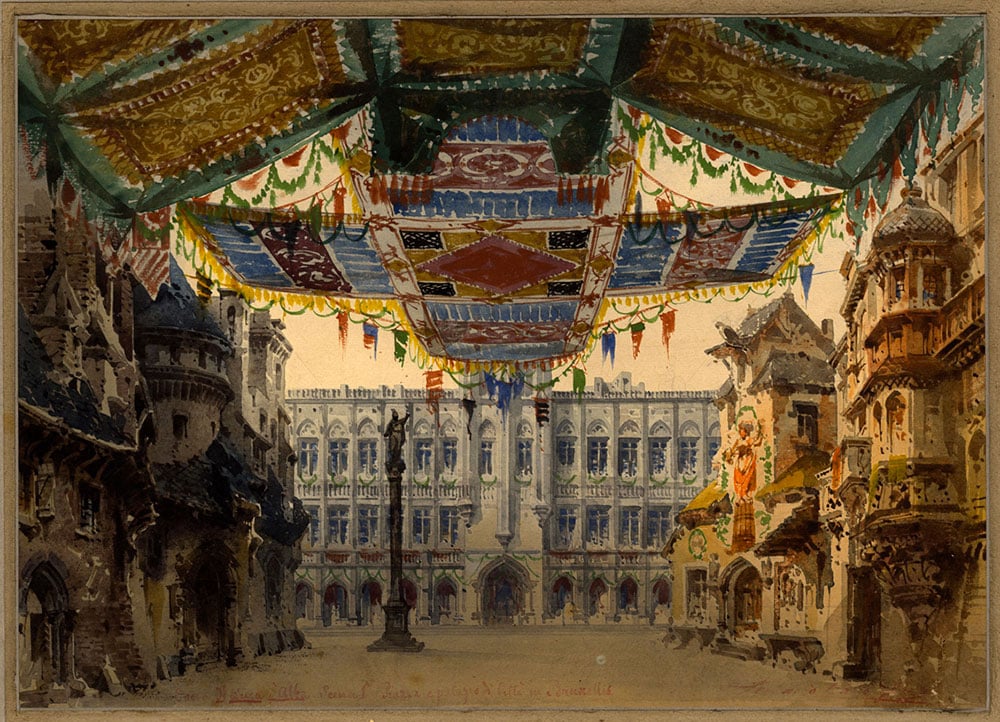

Le décor du Duc d'Albe lors de la création de l'ouvrage le 22 mars 1882 au Teatro Apollo de Rome

- 1950 : découverte fortuite (sur un marché aux puces de Rome !), par le chef Fernando Previtali, de la partition de 1882.

- 12 janvier 1952 : reprise de l’œuvre (en concert) à Rome, dans une version prenant appui sur la partition de 1882, mais tronquée et réduite à trois actes.

- 11 juin 1959 : Thomas Schippers donne une nouvelle version de l’opéra (toujours en 3 actes, mais très abrégée) : il supprime certains ajouts de Salvi et se propose de revenir aux volontés premières de Donizetti (il réécrit certaines pages dans un style qu’il estime plus proche de celui du compositeur de Bergame). La mise en scène est signée Luchino Visconti, qui réutilise les décors et costumes de la création de 1882, miraculeusement retrouvés dans un entrepôt romain par le compositeur Giancarlo Menotti.

- 06 mai 2012 : création mondiale de la version originale française du Duc d’Albe à l’Opéra d’Anvers, dans la version Salvi mais avec des musiques additionnelles de Giorgio Battistelli.

LE LIVRET

Il est extrêmement proche de celui des Vêpres siciliennes de Verdi, l’action prenant place non pas dans la Sicile occupée par les Français (avec à leur tête Guy de Montfort), mais dans les Flandres du XVIe siècle, soumises au joug espagnol – et en particulier à la gouvernance de l’autoritaire duc d’Albe. Ce dernier apprend de sa maîtresse mourante qu’il a un fils, Henri, lequel soutient les insurgés flamands – parmi lesquels se trouve Hélène dont Henri est épris, et dont le duc d’Albe a fait assassiner le père. Les personnages sont ainsi déchirés entre leur amour, leurs liens familiaux et leurs convictions politiques, Hélène ne pouvant aimer le fils de l’oppresseur des Flandres et du bourreau de son père, le duc d’Albe ne pouvant se résoudre à faire arrêter et à condamner son propre fils, Henri étant constamment partagé entre son amour pour Hélène et les liens qui l’unissent à son père. À la fin de l’opéra, alors que le duc d’Albe s’apprête à retourner en Espagne, Hélène tente de le poignarder. Henri s’interpose et meurt de la main de sa bien-aimée… ne faisant ainsi, selon ses propres termes, que son devoir : il a protégé son père, tout en permettant à Hélène de venger le sien.

LA PARTITION

Les grandes beautés qu’elle recèle ne peuvent que faire regretter le fait que Donizetti n’ait jamais eu l’occasion d’achever et de faire représenter son œuvre. S’adaptant au goût et au style français, le musicien propose une orchestration plus riche et plus variée qu’à l’accoutumée, et apporte un soin particulier à l’enchaînement des numéros, les pezzi chiusi (airs, duos, ensembles) étant d’une facture plus libre et plus complexe que celle propre à l’esthétique belcantiste. Les ensembles notamment – et en particulier les finales d’actes – sont d’une grande puissance dramatique.

Angela Meade et Michael Spyres enrgistrent Le Duc d'Albe pour Opera Rara

QUATRE AIRS POUR UN TÉNOR !

Découvrez ci-dessous quatre versions de l’air que Donizetti composa initialement pour Henri, le ténor du Duc d’Albe. La première est la version originale : « Sans être vu… Ange des cieux » (Le Duc d’Albe). La seconde est l’air de Fernand dans La Favorite (« La maîtresse du roi… Ange si pur »). La troisième est la traduction italienne de l’air français de La Favorite (« Favorita del re… Spirto gentil »). La quatrième, enfin, est l’air que composa Matteo Salvi pour la création du Duca d’Alba en 1882 (« Inosservato… Angelo casto et bel »).

Le Duc d'Albe (Enea Scala)

La Favorite (Marcelo Alvarez )

La Favorita (Enrico Caruso)

Il Duca d'Alba (Giacomo Aragall)

DISCOGRAPHIE

Il existe deux versions françaises du Duc d’Albe : l’une, parue chez Dynamic, correspond à la version Salvi/Battistelli donnée à l’Opéra d’Anvers en 2012; l’autre, parue chez Opera Rara, s’en tient à la musique composée par Donizetti, et donc aux deux premiers actes de l’opéra.