Une mise en scène sobre et efficace, une distribution de haut niveau : Guillaume Tell atteint sa cible à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège !

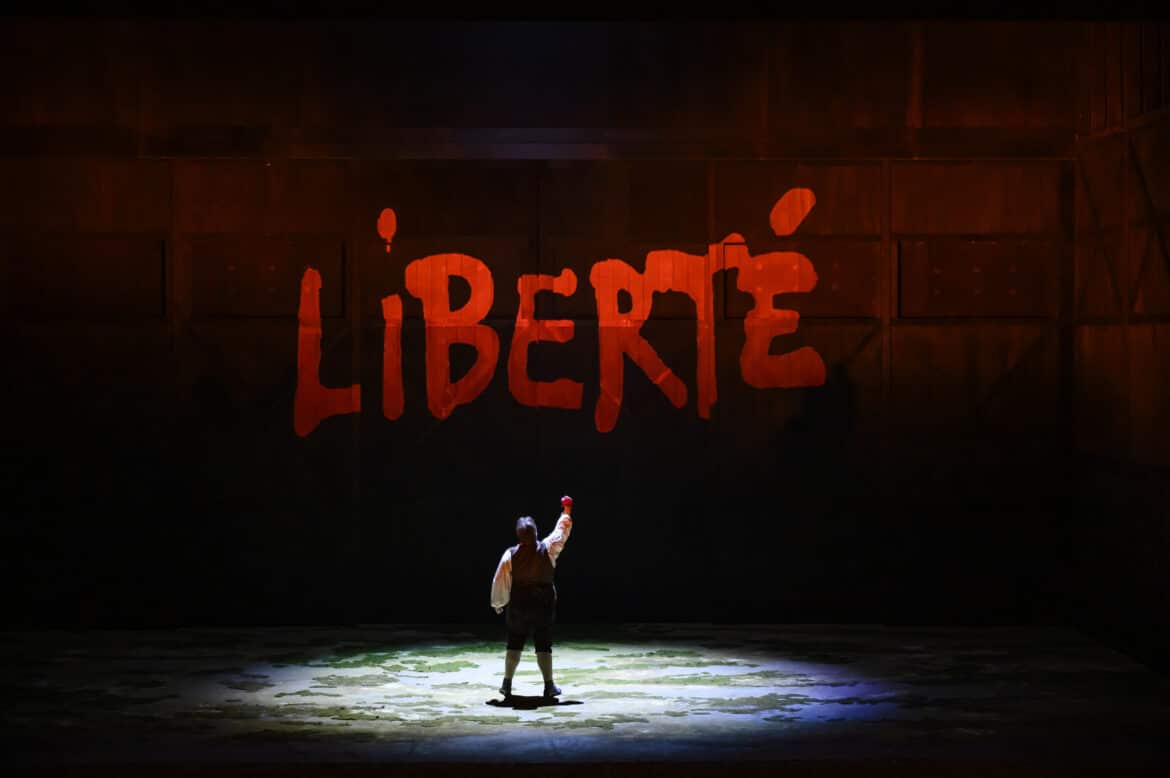

Dans sa note d’intention, Jean-Louis Grinda déclare placer Guillaume Tell au sommet de son panthéon lyrique : il le prouve de façon concrète en programmant très régulièrement l’œuvre dans les divers théâtres où il officie : à Liège, déjà, en 1997 ; puis à Monte-Carlo en 2015 (production invitée au Théâtre des Champs-Élysées mais… sans la mise en scène) et à Orange en 2019. Sans chercher à imposer une relecture que certains éléments du livret rendent évidemment possible (un pays occupé par un dictateur étranger faisant régner la terreur…), Jean-Louis Grinda opte pour une transposition discrète de l’action, située au XIXe siècle, comme le suggèrent les beaux costumes de Françoise Raybaud, et s’attache surtout à rendre l’action lisible. Les personnages évoluent dans un décor sobre que viennent rehausser certaines projections (superbe tableau final dévoilant une vue alpestre avec un soleil pointant derrière les nuages), animés par une direction d’acteurs précise mettant au jour la nature des liens (conflictuels, sentimentaux, fraternels) qui les animent. Une symbolique simple mais efficace vient appuyer le propos sans l’écraser, tels les gants rouges portés par les choristes et figurants, révélateurs d’une révolte qui couve et d’une inextinguible soif de liberté – le mot « liberté » apparaissant lui-même de façon récurrente, gravé en lettres rouges elles aussi sur le mur de scène. La violence et la cruauté de Gessler, comme dans le célèbre spectacle réalisé jadis par Michieletto pour Covent Garden, trouve à s’exprimer lors du ballet de l’acte III. Mais là où Michieletto imposait aux spectateurs une scène de viol qui avait suscité l’ire d’une grande partie du public, Jean-Louis Grinda et la chorégraphe Eugénie Andrin choisissent une représentation stylisée des exactions commises par les hommes de Gessler sur le peuple suisse, ce qui, selon nous, n’ôte rien à la force du propos…

Musicalement se pose tout d’abord la délicate question des coupures – sur laquelle nous reviendrons lors d’un prochain édito, la question étant trop vaste pour être traitée dans le cadre limité de cette critique. Contentons-nous pour l’heure de constater que la version proposée par l’Opéra de Liège est bien plus complète que d’autres précédemment entendues, et de dire que, si certaines coupures ne sont selon nous guère dommageables à l’équilibre de l’œuvre (le chœur de chasseurs qui ouvre l’acte II), d’autres nous ont en revanche semblé regrettables (par exemple celle de la reprise du superbe « Sur la rive étrangère » chanté par Mathilde à l’acte III). C’est à Stefano Montanari (dont le public parisien a fait la connaissance à l’occasion des récents Brigands donnés l’automne dernier au Palais Garnier) qu’échoit la responsabilité de mener à bon port cette colossale et exigeante partition. L’on peut regretter, dans certaines pages agitées ou dramatique, une frénésie un peu extérieure et parfois bruyante (pour un peu, on en viendrait – presque – à souscrire aux propos de Berlioz vilipendant dans ses écrits « Monsieur Grosse Caisse » !), ou s’étonner du choix de certains tempi, tels ceux, très lents, de « Sombres forêts » ou d’« Asile héréditaire ». Mais enfin l’œuvre avance, surmonte les principales difficultés de la partition et est conduite à bon port, telle la barque de Tell louvoyant entre récifs et courants contraires au finale du I ! Le chef est secondé par des chœurs et un orchestre maison en bonne forme et comme toujours très impliqués – avec, côté orchestre, quelques interventions solistes appréciées (le violoncelle se montre un peu hésitant dans les superbes phrases par lesquelles commence l’ouverture, il est en revanche remarquable de précision et de musicalité dans son dialogue avec Tell dans l’air du III).

Vocalement, l’Opéra Royal de Wallonie-Liège a mis les petits plats dans les grands pour cette production. Les « petits » rôles, nombreux, tiennent valeureusement leur partie. Tous seraient à citer : Patrick Bolleire incarne Walter, conjuré fidèle à Tell ; Krešimir Špicer est un vaillant Rodolphe ; Tomislav Lavoie (Leuthold) est apprécié pour sa projection aisée et sa diction claire ; et Nico Darmanin se distingue dans un chant du pêcheur d’autant plus difficile qu’il cueille l’interprète à froid et nécessite de lui une belle maitrise du souffle et des aigus pour le moins assurés…

Parmi les seconds rôles, signalons le très efficace Jemmy d’Elena Galitskaya, qui arrache heureusement le personnage aux soprani leggeri, parfois legerissimi qu’on distribue parfois – à tort – dans le rôle, la chanteuse devant à plus d’une reprise faire preuve de vaillance et de puissance vocale (lors des finales des actes I et IV, par exemple). Emanuela Pascu, pour ses premiers pas sur la scène liégeoise, remporte un très grand succès en Hedwige, dont elle fait presque un rôle de premier plan par la qualité de sa projection, la beauté du timbre, le soin apporté à la ligne de chant. La voix d’Inho Jeong, en revanche, nous a semblé manquer de la noirceur nécessaire au rôle de Gessler, et un accent assez prononcé a retiré de leur force à ses interventions du troisième acte.

Restent les trois rôles principaux qui ont globalement apporté satisfaction et remporté un joli succès auprès du public. Salome Jicia propose un portrait de Mathilde aux antipodes de celui proposé il n’y a guère par Mathilde Massis, qui apportait au portrait de la princesse autrichienne des traits pleins de fraîcheur et de juvénilité. La voix de Salome Jicia, de nature plus sombre et plus dramatique, fait de cette même princesse une femme mûre qui, bien que torturée par le dilemme qui se pose à elle, sait se montrer ferme et volontaire. Belcantiste aguerrie, les vocalises de sa grande scène du III ne lui posent pas de problème, ni les mélismes vocaux de son duo avec Arnold au deuxième acte (n’était un aigu final un peu dur). Dans le récitatif « Ils s’éloignent enfin », dans le cantabile de « Sombres forêts » ou de la prière du III, son français est très correct, et la chanteuse fait même preuve d’un certain sens de la déclamation. Il devient en revanche bien moins compréhensible quand le chant se fait plus nerveux ou plus agité.

Après déjà quelque trente années de carrière, le temps ne semble guère avoir de prise sur la voix de John Osborn : c’est tout juste si certains aigus périlleux (par exemple dans la difficile scène d’Arnold au denier acte) sont, ici ou là, abordés un peu plus précautionneusement qu’autrefois. Le ténor, par ailleurs, esquive les impossibles aigus sur la voyelle « i » dans la cabalette « Amis, secondez ma vengeance », remplaçant « Arrachons Gu-i– llaume à ses coups ! » par « « Arrachons Guill-au-me à ses coups ! » (Vickers, dans les « Inutiles regrets » d’Énée, avait usé d’une même astuce, remplaçant « Bienfaitr-i-ce des miens » par « Ô ma r-ei-ne adorée » !). Mais la voix a gardé son velours, l’accent son autorité, le legato toute sa suavité : c’est d’ailleurs dans les moments de tendresse ou de recueillement que le chant d’Osborn nous a le plus touché, avec par un exemple un « Doux aveu ! Ce tendre langage… », chanté sur le souffle, de toute beauté !

Le rôle de Tell, enfin, n’a plus aucun secret pour Nicola Alaimo qui l’a chanté sur de très nombreuses scènes internationales : il faut une fois encore louer la qualité de son français, mais aussi son aisance à rendre compte des différentes facettes du personnage, père et époux aimant, patriote ardent, homme tantôt sensible, tantôt puissamment révolté… Comme pour John Osborn, ce sont peut-être les pages les plus recueillies de l’œuvre qui nous ont le plus ému, avec par exemple une façon de lancer le sublime finale du IV par un chant à fleur de lèvres, ou encore un « Sois immobile » empreint d’émotion et d’un lyrisme sobre et mesuré.

Grand succès collectif aux saluts finals, de la part d’un public venu nombreux et resté très attentif tout au long de ce spectacle de presque quatre heures.

Guillaume Tell : Nicola Alaimo

Arnold Melchtal : John Osborn

Mathilde : Salome Jicia

Jemmy : Elena Galitskaya

Hedwige : Emanuela Pascu

Walter Fürst : Patrick Bolleire

Gessler : Inho Jeong

Melchtal : Ugo Rabec

Leuthold : Tomislav Lavoie

Ruodi, un pêcheur : Nico Darmanin

Rodolphe : Krešimir Špicer

Orchestre et chœur de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, dir. Stefano Montanari

Mise en scène : Jean-Louis Grinda

Décors : Éric Chevalier

Costumes : Françoise Raybaud

Lumières : Laurent Castaingt

Chorégraphie : Eugénie Andrin

Guillaume Tell

Opéra en quatre actes de Gioacchino Rossini, livret de Victor-Joseph Étienne de Jouy et Hippolyte-Louis-Florent Bis, créé le 03 août 1829 à l’Opéra de Paris (salle Le Peletier).

Opéra Royal de Wallonie Liège, représentation du mercredi 12 mars 2025.