Nous avons eu le plaisir, en ce vendredi de mai, d’assister au TCE au rare Deborah, oratorio par lequel Haendel en 1733 répondait au public londonien en attente d’une œuvre en anglais, dont le manque se faisait sentir depuis la disparition de Purcell. On l’avait sommé de le délivrer de la « servitude italienne » et de démontrer que l’anglais convenait à l’opéra. Après l’accueil enthousiaste d’Esther, le premier de ce type, il s’y était décidé à l’issue d’une douloureuse saison d’échecs et d’oppositions, de pertes financières et d’abandons d’amis et des chanteurs. On dit qu’il écrivit Deborah très rapidement, en reprenant de nombreuses compositions précédentes dans certains mouvements. Il avait choisi, pour le livret, avec Samuel Humphreys, un épisode de la Bible qui, comme Esther, célébrait la victoire d’une femme sur l’ennemi d’Israël. Le très grand nombre de voix et d’instruments dans cette œuvre causa quelque surprise, certains la trouvèrent bruyante, mais finalement la naissance de cet oratorio allait être suivie de nombreux autres, et de plusieurs chefs d’œuvre, dont Le Messie est le plus célèbre. Un peu oubliée ensuite, Deborah est aujourd’hui reprise par Ton Koopman qui a su la ramener brillamment à la vie.

Dans le texte biblique, la seule juge et prophétesse d’Israël appelle Barak, un jeune chef militaire inexpérimenté, à lever une armée contre les Cananéens qui tiennent leur peuple en esclavage. Deborah lui rappelle l’ordre qu’a donné le Dieu d’Israël et lui dit de marcher : « Va, rends-toi sur le mont Thabor et prends avec toi dix-mille hommes ». Curieusement, il répond : « Si tu vas avec moi, j’irai. Et si tu ne vas pas avec moi, je n’irai pas. » Elle conclut qu’elle ira, ajoutant : « Mais dans l’expédition que tu vas faire, la gloire ne sera pas pour toi, c’est entre les mains d’une femme que Yahvé livrera Sisera. » Ce texte a suscité certains commentaires accusant Barak d’un manque de courage, moquant son désir d’être conduit par une femme et de lui céder la gloire. On reconnait là l’enjeu d’un débat toujours actuel, où une telle vision, toujours présente après un demi-siècle de progrès féminins, continue d’exclure que la gloire de l’homme puisse passer par l’alliance avec une femme.

Haendel et son librettiste ne mettent jamais dans les paroles de Barak un manque de courage, mais simplement un temps d’hésitation, puis le désir de suivre cette femme qui parle au nom du Dieu. Barak éprouve en outre une joie que la gloire aille à une femme, réclamant pour elles la même gloire que pour l’homme. « O Deborah, may claim, Equal prerogative with man in fame; And none, but savage breasts alone, That charming merit can disown. » « Ô Deborah, le beau sexe peut prétendre une égale prérogative à la gloire avec les hommes ; et personne, à part des cœurs barbares, Ne peut refuser ce plaisant honneur » (Acte I).

On mesure là une position haendélienne remarquable quant au rapport des sexes, d’une simplicité et d’une intelligence digne des « Hommes justes », attribuant une efficacité particulière à une armée qui allie la vision de cette femme au sage courage de cet homme. Après la grande orchestration de l’ouverture en multiples parties et l’ample chœur des Israélites appelant le Dieu à leur donner un chef, qui campent dès l’entrée la majesté de l’œuvre, Deborah appelait ce favori des cieux, ce fils d’Abinoam, à se lever. Barak, étonné d’être choisi, questionnait : « Where do thy ardours raise me ? » « Jusqu’où ton enthousiasme m’élève-t-il ? » (Acte I), mais elle lui enjoignait d’avoir confiance dans le Dieu qui l’anime et d’agir comme il l’inspire. La bataille est donc menée par Barak et son armée, qui l’emporte grâce à Yahvé.

On est d’emblée plongés dans ce grand ensemble orchestral avec une orchestration très détaillée, un double chœur de chanteurs, une importante section de cordes, des instrumentistes de cuivres, et des moments d’intensité maximale. Ce fut une révélation pour le public du XVIIIe siècle, cela le reste aujourd’hui. Ce vacarme bienheureux de tant de voix qui n’en forment qu’une seule pour devenir celle d’un peuple entier, nous emplit d’une émotion entre toutes reconnaissable, dans la rencontre d’une violence harmonieuse et bienfaisante que l’on accueille avec gratitude.

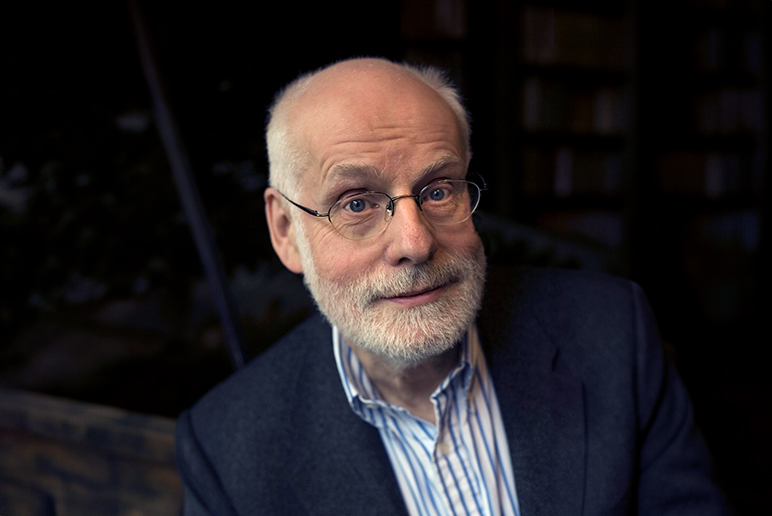

Le bel Amsterdam baroque orchestra and choir, que Ton Koopman a fondé et dirige depuis longtemps, respire son amour pour le baroque sous toutes ses formes, et notamment cette forme d’oratorio qui permet aux chanteurs de s’affronter sereinement à un vaste ensemble opératique, à une grande musique ambitieuse, sans l’immense travail scénique qu’exige l’opéra. Ton Koopman s’attache régulièrement aux œuvres ou aux auteurs dont l’excellence est trop peu reconnue, comme Buxtehude, dont la merveilleuse Passion fut donnée il y a peu à Notre Dame, et il ramène à la vie cet oratorio passé un peu inaperçu dans la modernité parmi les chefs d’œuvres haendéliens. Il y emmène sa formation avec une précision, une efficacité remarquables, et l’on assiste au travail d’orfèvre de ses mains dans l’appel de chaque partie d’orchestre, à chaque mouvement vers chaque point de l’orchestre et des chœurs, tel un métier à tisser levant les fils de toutes parts, puis passant de l’un à l’autre de ses clavecins aux sonorités lumineuses.

La distribution n’a probablement rien à envier à celle de la première de Haendel, qui avait réuni Anna Strada, la fidèle soprano, qui incarna la prophétesse d’Israël, et Senesino le castrat coléreux et parfois déserteur, dans le rôle de son lieutenant. Sophie Junker, qui a déjà partagé la scène haendélienne avec Jakub Jozef Orlinski dans le Serse produit à Rouen en 2023, a réalisé avec bonheur l’enregistrement de La Francesina, morceaux créés par Haendel à la fin de sa vie pour Élisabeth Duparc, et a aussi porté la sacred song de Barbara Strozzi.

De sa voix cristalline, que l’on avait déjà aimée dans la Passion de St Jean, elle campe avec aisance, justesse et limpidité une Deborah – dont le nom en hébreu signifie abeille – qui entraîne l’armée vers la libération de son peuple. Jakub Jozef Orlinski, incarnant Barak, – dont le nom signifie foudre – revient tout juste de participer à un Stabat Mater fulgurant, à la Cathédrale St Pierre de Genève, avec Barbara Hannigan dans une mise en scène extraordinaire de Romeo Castelluci. Il donne à ce rôle l’enthousiasme et la fraicheur, la qualité et la sureté qu’il exige.

Leur duo du premier acte nous emporte d’emblée dans la sorte d’alchimie précieuse qu’Haendel tisse avec l’entrelacement de ces deux voix. Chacun d’eux va développer avec bonheur des arias sublimes, dont certains arrachent des applaudissements irrésistibles, lui au premier acte dans « All danger disdaining, For battle I glow; Thy glory maintaining, I’ll rush on the foe » « Méprisant tout danger, Je brûle pour la bataille ; Pour soutenir Ta gloire, Je me précipiterai sur l’ennemi. » (Acte I). L’on y voit combien la voix de Jakub Orlinski continue de mûrir lumineusement, devenant plus percutante, plus éclatante encore, avec autant de limpidité dans les aigus, de solidité dans les graves, un timbre unique de présence et de son, et toujours cette ligne de chant sans presqu’aucun vibrato, sauf celui qui conclut légèrement de longues notes tenues. Celle de Sophie Junker prend des accents guerriers profonds et bienvenus, voix très sûre dans l’ardeur de son chant, par exemple au deuxième acte, avec le « Go frown, barbarian, Where thou art fear’d: None but our God is here rever’d; » « Va montrer ta colère, Barbare, Où tu es craint ; Ici seul notre Dieu est honoré » (Acte II).

Le reste de la distribution est excellent, avec le mezzo-soprano inattendu de Sophia Patsi incarnant l’ennemi Sisera, qui apporte à ce rôle la rondeur et la fermeté de sa voix, le baryton-basse de Wolf Matthias Freidrich, incarnant avec une force et une voix un peu trop hachée Abinoam, le père aimant et fier de Barak. Enfin Amelia Berridge avec son soprano lumineux prend le rôle de Jaël, la jeune héroïne jugée presque divine qui, à l’acte III, expliquera avec fougue comment après avoir donné le lait à l’ennemi, elle lui a durant son sommeil planté un pieu dans la tempe, lequel est ressorti en clouant sa tête au sol. « I through his bursting temples forc’d the wound, And rivetted the tyrant to the ground. » « Je lui ai transpercé la tempe en enfonçant le pieu Qui cloua le tyran au sol. » (Acte III) Une violence et une détermination conséquentes, donc, presque jubilatoires, qui font de cet acte inouï l’exemple d’une vertu héroïque qui ravit Barak le sage guerrier. En 1620, Artemisia Gentileschi avait peint cette scène de manière remarquable, montrant une héroïne presque tranquille, appliquée à son œuvre sanglante sans frémir.

Les voix des grands prêtres sont excellentes, celui des Israelites et celui de Baal, cette divinité multiple de la fertilité et des orages, du veau d’or et des cultes phalliques, que Yahvé allait vaincre.

Et à tout cela s’ajoutent les chœurs merveilleux, les voix de Canaan et les voix de Juda, qui s’affrontent et se répondent. Au début somme de voix un peu uniformes, le chœur devient plus complexe, avec parfois des mouvements saccadés incarnant la menace ou la colère. Il est pour longtemps partie intégrante du drame sacré qui se joue, et nous empoigne dans sa vaste musique, tel le chœur antique des Grecs dialoguant comme une part du héros.

Deborah : Sophie Junker

Barak : Jakub Józef Orliński

Abinoam : Wolf Matthias Friedrich

Sisera: Sophia Patsi

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Ton Koopman, direction et clavecin

Deborah

Oratorio en trois parties de Georg Friedrich Haendel, basé sur un livret de Samuel Humphreys, créé au King’s Theatre de Londres le 17 mars 1733.

Paris, Théâtre des Champs Élysées, concert du vendredi 23 mai 2025.