Vingt ans après sa dernière apparition au Grand Théâtre de Genève, Tannhäuser de Wagner revient dans une nouvelle production, en coproduction avec le Deutsche Oper Berlin. Entre sensualité, quête spirituelle et aspiration à la rédemption, l’ouvrage se déploie ici dans une mise en scène ambitieuse, servie par un plateau vocal contrasté et une direction orchestrale raffinée qui lance avec éclat la saison.

De la promesse du Venusberg au statisme de la Wartburg

La mise en scène, signée Michael Thalheimer, reprend un projet initialement conçu par Tatjana Gürba, contrainte de se retirer pour raisons de santé. Le défi était de taille : intégrer une scénographie déjà en grande partie finalisée tout en insufflant une vision personnelle. Fort de ses précédentes réalisations wagnériennes à Genève (Parsifal en 2023, Tristan et Isolde en 2024), le metteur en scène s’est recentré sur le thème du voyage intérieur et de l’errance, soulignant les tiraillements existentiels du héros.

Dès l’ouverture, la scénographie frappe par son ambition : elle condense en images les atmosphères et espaces visuels qui jalonneront l’opéra, comme un miroir de l’écriture musicale de Wagner où les leitmotive se succèdent. La grotte de Vénus, pensée comme un tunnel, fonctionne à la fois comme un lieu clos et une porte vers un ailleurs. Par abstraction, elle relie le Venusberg à la Wartburg, symbolisant le passage entre sensualité et spiritualité, et esquissant un voyage intérieur à la recherche de sens.

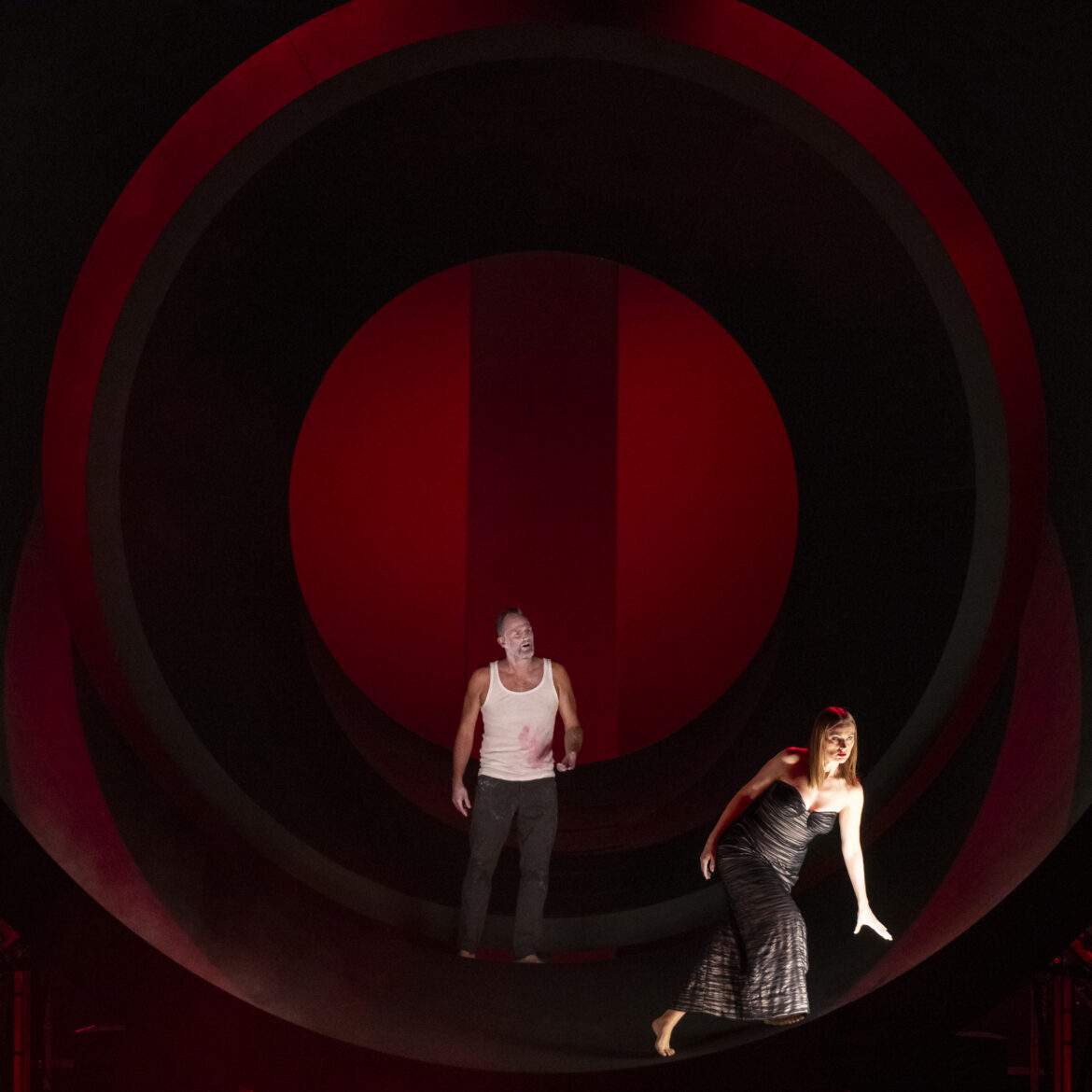

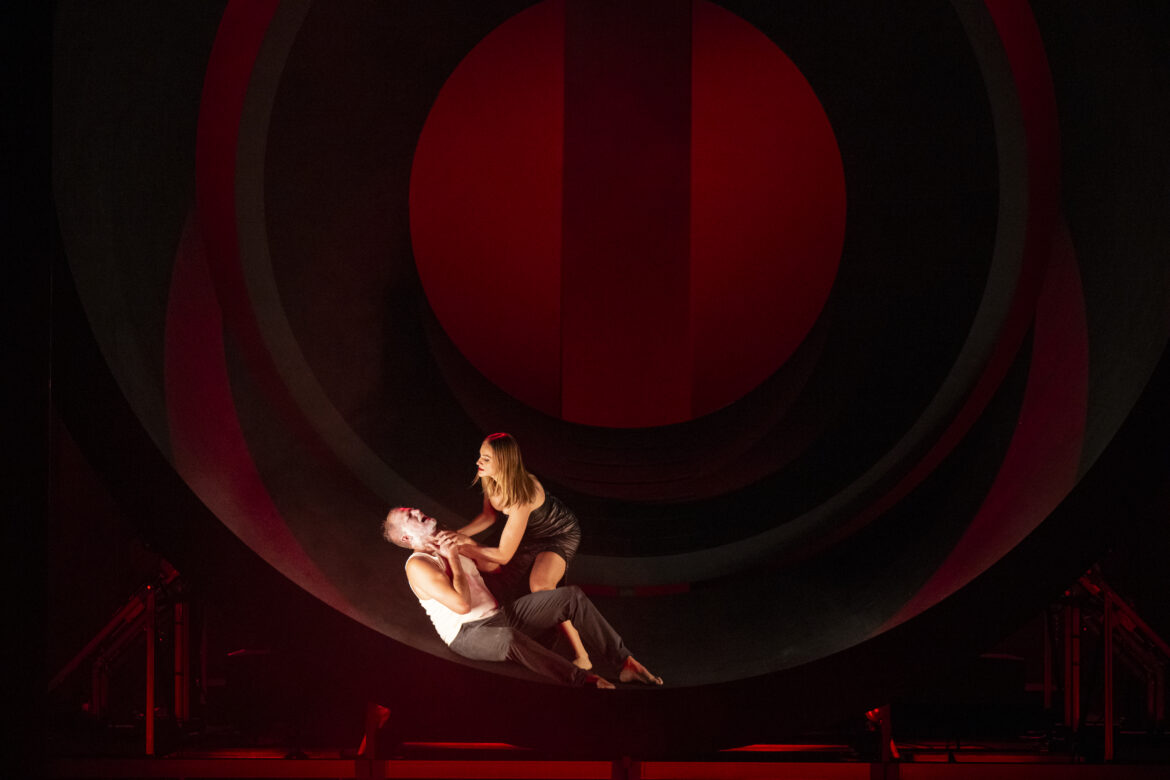

Le premier acte impressionne par sa cohérence visuelle : deux cylindres monumentaux évoquent l’antre de la déesse et forment un espace symbolique entre utopie sensuelle et enfermement mental. La scénographie de Henrik Ahr utilise brillamment l’obscurité et les jeux de lumière (signés Stefan Bolliger) pour créer une atmosphère dense et désenchantée. Le cylindre mobile du Venusberg, véritable « machine à laver mentale », illustre le tourment intérieur de Tannhäuser. L’effet fonctionne, notamment lorsque Daniel Johansson entre dans la structure en proie à ses pensées, perdu dans une spirale de tentation et de rejet.

L’apparition de Vénus, incarnée par Victoria Karkacheva, dans l’autre cylindre, est un sommet visuel : halo doré, silhouette stylisée entre ombre et lumière, gestuelle chaloupée maîtrisée, tout concourt à en faire une créature de rêve, sensuelle et féerique. Créature hybride, mi-femme, mi-naïade, elle est vêtue d’une robe noire bustier moulant la silhouette reprenant les codes de séduction charnelle et réminiscences mythologiques. Dans ses gestes comme dans sa posture allongée, la chanteuse évoque la figure de la sirène, accentuée par des lumières bleutées qui transforment le tissu en une sorte de queue aquatique.

Mais l’élan visuel s’épuise rapidement. Le cylindre, moteur de l’acte I, se réduit peu à peu à un simple élément scénique, relégué au second plan dans les actes suivants. Au lieu de nourrir la dramaturgie, il fige l’action. Les échafaudages introduits à la Wartburg créent une première surprise visuelle, mais ne sont guère exploités : ils servent surtout de praticables pour le chœur durant le concours de chant, sans apporter de véritable prolongement au propos. À mesure que la soirée avance, l’impression domine d’un théâtre qui s’éteint pour laisser place à une version presque concertante, où les interactions entre chanteurs se déroulent sur un fond noir appauvri.

Quelques motifs scéniques apportent toutefois un fil conducteur. La thématique du sang, par exemple, trouve une déclinaison intéressante : Vénus souille Tannhäuser, qui se recouvre lui-même de sang avant d’en transmettre la trace à Élisabeth. La pureté immaculée bascule ainsi vers le sacrifice et la perte, écho pertinent aux enjeux spirituels de l’opéra. En revanche, d’autres choix paraissent inaboutis : les masques animaliers portés par les compagnons de Tannhäuser évoquent tour à tour divinités païennes, figures protectrices ou simples accessoires grotesques – mais leur fonction reste obscure.

Au final, la mise en scène oscille entre fulgurance et stagnation. Elle offre des images fortes, en particulier dans l’acte I, mais peine à maintenir sa cohérence et à renouveler son langage visuel. Belle promesse, donc, mais demi-réussite.

Mark Elder, une lecture sensuelle et contrastée

À la tête de l’Orchestre de la Suisse Romande, Mark Elder propose une lecture ample et sensuelle de Tannhäuser, en s’appuyant sur la version de Vienne enrichie des modifications parisiennes de 1861. Si le choix d’un tempo lent à l’ouverture peut surprendre, il permet d’installer une tension souterraine qui ne se relâche pas. La direction, élégante et vivante, fait ressortir les contrastes de l’ouvrage, entre les éclats du Venusberg et la ferveur de la Wartburg.

Les couleurs orchestrales sont riches, les attaques précises, et les pupitres solistes (notamment clarinette basse, cors anglais, violoncelles) sont mis en valeur avec soin. La harpe, dans la romance de l’étoile, ajoute une touche d’intimité poétique. Une belle énergie se dégage de l’ensemble, portée par une attention constante aux nuances et aux respirations du chant.

Les Chœurs du Grand Théâtre de Genève, préparés par Mark Biggins, livrent une prestation solide. Sobres et dans une émotion contenue, ils ne manquent jamais de saisir l’auditoire. Le chœur final, avec l’annonce de la rédemption, apporte une émotion sincère et marque un renouveau musical et dramatique dans une mise en scène qui peinait à se renouveler dans les actes précédents. Le public ne s’y est pas trompé et a réservé un accueil chaleureux au maestro, aux musiciens et aux chœurs.

Des voix marquantes, un équilibre parfois instable

Dans le rôle-titre, Daniel Johansson campe un Tannhäuser humain, torturé, habité de contradictions. La voix, souple et juvénile au premier acte, séduit par sa clarté et sa générosité mais l’endurance du rôle le met à rude épreuve, et les signes de fatigue apparaissent rapidement. Dans le dernier acte, en particulier lors du récit du pèlerinage à Rome, le ténor est moins convaincant. Son interprétation reste globalement touchante dans son humanité, mais manque souvent de précision.

En revanche, Victoria Karkacheva s’impose comme la révélation de la soirée. Sa Vénus, envoûtante et intense, allie aisance vocale, charisme scénique et palette émotionnelle riche. Derrière la déesse sensuelle, on perçoit une femme blessée, rejetée. Son chant est lumineux, expressif, habité d’une tension dramatique saisissante. Un délice auquel nous avons succombé assurément !

Face à elle, Jennifer Davis incarne une Élisabeth en évolution constante : de la jeune fille pure à la femme courageuse, prête au sacrifice. La voix est claire, maîtrisée, avec une belle expressivité dans les moments de ferveur. Sa transformation tant visuelle que vocale entre les actes est lisible, émouvante. À sa robe, identique à celle de Vénus dans un coloris blanc (même coupe, même matière) s’ajoute un voile, signe de pureté spirituelle. Cette innocence se fissure lorsqu’elle est souillée par le sang de Tannhäuser, avant que, dans l’acte III, elle n’apparaisse vêtue différemment, portant sur elle la chemise ensanglantée du héros comme une relique. Enfin, c’est en noir qu’elle se présente au moment ultime de son sacrifice, accomplissant le basculement de l’innocence lumineuse à l’abandon tragique fort bien servie par ses moyens vocaux.

Stéphane Degout, en Wolfram, livre une prestation d’une grande finesse. La romance de l’étoile est un moment suspendu, tout en délicatesse. Son sens du phrasé, la richesse de ses nuances, et l’humanité qu’il insuffle à son personnage font de lui un contrepoint parfait à Tannhäuser. Le baryton excelle et on retrouve dans son chant poétique toute sa maitrise de l’univers du lied. La mise en scène, à la toute fin de l’opéra, suggère une possible attirance pour Vénus, brouillant les lignes de ce personnage souvent idéalisé.

La basse Franz-Josef Selig, en Landgrave, impose son autorité morale avec une belle présence vocale. Il campe un représentant de l’ordre politique et religieux, tour à tour bienveillant et intransigeant.

Les quatre autres compagnons de Tannhäuser proposent des identités très marquées. Leur rejet du héros ajoute une dimension tragique à l’exclusion de ce dernier. Leurs voix, bien projetées, participent à la dynamique scénique et musicale du second acte. On en retiendra particulièrement l’interprétation de Julien Henric (Walther) et Mark Kurmanbayev (Biterolf) .

Ce Tannhäuser genevois, monté dans des conditions difficiles en raison de forfaits et de délais contraints, parvient à tenir la route grâce à un premier acte marquant, une Vénus magnétique et une direction musicale soignée. Mais la mise en scène, après un départ prometteur, se délite et finit par manquer de souffle et de cohérence. Le spectacle est donc sauvé, mais laisse l’impression d’une production inaboutie, qui ne convainc pas totalement malgré l’engagement des interprètes et quelques fulgurances visuelles et musicales.

Tannhäuser : Daniel Johansson

Elisabeth : Jennifer Davis

Venus : Victoria Karkacheva

Herrmann, Landgraf von Thüringen : Franz-Josef Selig

Wolfram von Eschenbach : Stéphane Degout

Walther von der Vogelweide : Julien Henric

Biterolf : Mark Kurmanbayev

Heinrich der Schreiber : Jason Bridges

Reinmar von Zweter : Raphaël Hardmeyer

Ein junger Hirt : Charlotte Bozzi

Vier Edelknaben : Lorraine Butty, Louna Simon, Roxane Macaudière, Anna Manzoni

Orchestre de la Suisse Romande, dir. Mark Elder

Chœur du Grand Théâtre de Genève, dir. Mark Biggins

Mise en scène : Michael Thalheimer

Scénographie : Henrik Ahr

Costumes : Barbara Drosihn

Lumières : Stefan Bolliger

Dramaturgie : Maximilian Enderle

Tannhäuser

Opéra de Richard Wagner, créé le 19 octobre 1845 à Dresde.

Grand Théâtre de Genève, représentation du dimanche 21 septembre 2025.