La Médée de Mayr de retour à Bergame après deux cents ans !

Le Festival Donizetti redonne sa chance à Medea in Corinto de Mayr, avec un spectacle intelligent scéniquement et superbe musicalement : un grand succès mérité !

Mayr, Bergamasque d’adoption

Bergame n’est pas la ville du seul Donizetti. Un Bavarois a fait de Bergame sa ville d’adoption et est devenu plus bergamasque que les Bergamasques eux-mêmes : il s’agit de Johann Simon Mayr, qui, à l’âge de 26 ans, quitta son village natal de Mendorf près d’Ingolstadt pour étudier avec Carlo Lenzi, puis s’installer à Venise où il fit ses débuts avec sa Saffo (1794) montée à La Fenice, suivie deux ans plus tard de sa Lodoiska.

Après une longue série de succès dans de nombreux théâtres italiens, Mayr accepte le poste de maître de chapelle à la basilique Santa Maria Maggiore de Bergame après avoir refusé une invitation à la cour impériale de Napoléon Bonaparte. Dans la ville lombarde, il contribua à la fondation de plusieurs institutions culturelles et devint le professeur de Gaetano Donizetti. Dans ses dernières années, il abandonna le théâtre après avoir composé une soixantaine d’œuvres qui firent de lui l’un des compositeurs d’opéra les plus appréciés de l’époque. Il se concentre alors sur la composition d’œuvres sacrées avant de devenir aveugle et de mourir à 82 ans dans la ville qui l’avait accueilli. C’est en tant que Giovanni Simone (et non Johann Simon) qu’il repose dans la basilique de la Ville Haute aux côtés de son élève.

Mayr est né en 1763, sept ans après Mozart, et a vécu jusqu’en 1845, seize ans après que Rossini se fut de la scène. Son style d’écriture se situe ainsi entre ceux des deux grands compositeurs, mais il se forge cependant une individualité propre, très présente notamment dans la Medea in Corinto que le Festival Donizetti présente cette année comme deuxième titre de son programme. Présenté à Naples en 1813, sur un livret de Felice Romani, assez bien accueilli par le public, cet opéra est considéré comme une œuvre exemplaire dans sa volonté d’introduire dans la tradition lyrique italienne des modèles et un style venus d’au-delà des Alpes, non seulement allemands mais aussi français. Les mécènes napolitains avaient demandé à Mayr un opéra « à la française » qui répondrait aux goûts de la cour, qui à l’époque était encore aux mains de Murat. Après La Vestale de Spontini en 1811, Ecuba de Manfroce et Iphigénie en Aulide de Gluck en 1812, la Médée de Mayr s’inscrit dans le courant néo-classique qui connaissait alors un grand succès en France.

Une partition originale

La musique de cette Médée, bien qu’écrite après celle de Cherubini, oscille entre Mozart – mais « un Mozart qui ne serait pas mort et aurait pu développer ces intuitions préromantiques que l’on peut entendre dans les pages de ses dernières années », dit le maestro concertatore Jonathan Brandani dans son entretien avec Alberto Mattioli donné dans le programme – et Rossini, surtout pour le rôle d’Égée. Mais elle devient tout à fait originale dans les pages solistes avec instrument obligato (le violon pour Médée, la harpe pour Creusa) et dans les interventions furieuses de la redoutable sorcière, empreintes d’une folie froidement préméditée. C’est cette variété qui fait d’une partition qui aurait dû être « néoclassique » une œuvre emplie de pathos. La première reprise italienne importante de l’opéra eut lieu en 1821 au Teatro Sociale de Bergame : c’était là une excellente occasion de maintenir cette coutume propre au Festival Donizetti Opera de monter un opéra l’année de son bicentenaire ! Nous savions peu de choses de Jonathan Brandani, si ce n’est que sa carrière s’est développée principalement à l’étranger (avec notamment un Bravo de Mercadante à Wexford), et le fait qu’il a dirigé Medea in Corinto à New York il y a trois ans. Sa direction a été la révélation de la soirée : à la tête de l’Orchestre de l’Opéra Donizetti, il a su mettre en valeur toutes les particularités de la partition par une direction passionnante, soulignant certains raffinements instrumentaux parfaitement rendus par l’Orchestre de l’Opéra Donizetti.

Un superbe plateau

La distribution vocale offre un pendant cohérent à cette prestation orchestrale. Carmela Remigio a été convanincante, avec cette vocalité si particulière qu’elle met au service du rôle-titre : sa Médée exprime la rancœur et la vengeance avec une gamme d’expressions toujours très étudiées, et son intempérance vocale apporte un surcroît de réalisme au personnage. (Le rôle a été écrit pour une personnalité aussi forte que celle d’Isabella Colbran). La force des récitatifs, richement orchestrés, est bien rendue par la chanteuse des Abruzzes (les critiques de l’époque jugeaient leur instrumentation « excessive » !), notamment celui par lequel elle apprend son bannissement de la ville : « Cessate… intesi… (oh mio furor !) tremate… | partite, o vili ; di mirare indegni | siete l’affanno di Medea« . Les interventions de la sorcière, trois arias avec chœur, sont toujours accompagnés de violons à la sonorité fantomatique et c’est cette diversification inédite des couleurs orchestrales qui constitue l’un des mérites majeurs de la partition de Mayr.

La tessiture impossible de Giasone était taillée sur mesure pour le ténor Andrea Nozzari : elle trouve en Juan Francisco Gatell un interprète à sa mesure. Des notes inhabituellement basses alternent avec des sommets dans l’aigu, abordés avec aisance par le chanteur belcantiste argentin, qui parvient à donner de l’intérêt à ce personnage évidemment loin de susciter l’empathie. La voix cristalline de Marta Torbidoni convient parfaitement à Creusa : la belle agilité, le délicieux vibrato, la modelé de la ligne vocale, tout concourt à dessiner avec bonheur la malheureuse victime de la colère de Médée (incarnée à Naples, en 1813, par Teresa Luigia Pontiggia). La sensibilité de Torbidoni a rendu ses solos magiques, notamment celui du deuxième acte accompagné de manière ineffable par la harpiste Marta Pettoni.

Le quatrième personnage complétant cette histoire de couples est Égée, un rôle dans lequel nous retrouvons avec plaisir le timbre clair et naturel de Michele Angelini, qui donne corps à l’amant déçu, un rôle initialement confié au légendaire Manuel García. Ses deux arias avec chœur sont truffées de difficultés vocales, toutes brillamment résolues cependant par le ténor italo-américain qui a su faire montre d’agilité et effectuer de périlleux sauts de registre avec assurance et élégance. Caterina di Tonno (Ismène) a été convaincante comme toujours, tandis que Roberto Lorenzi a brossé efficacement le personnage de Créon, et Marcello Nardis celui de Tideo. L’omniprésence du chœur entièrement masculin dans cette version de 1821 a posé quelques problèmes : le positionnement dans les quatre loges de l’avant-scène n’a pas favorisé la précision des attaques et les masques ont empêché une articulation nette.

Une réalisation scénique pleine d’émotion

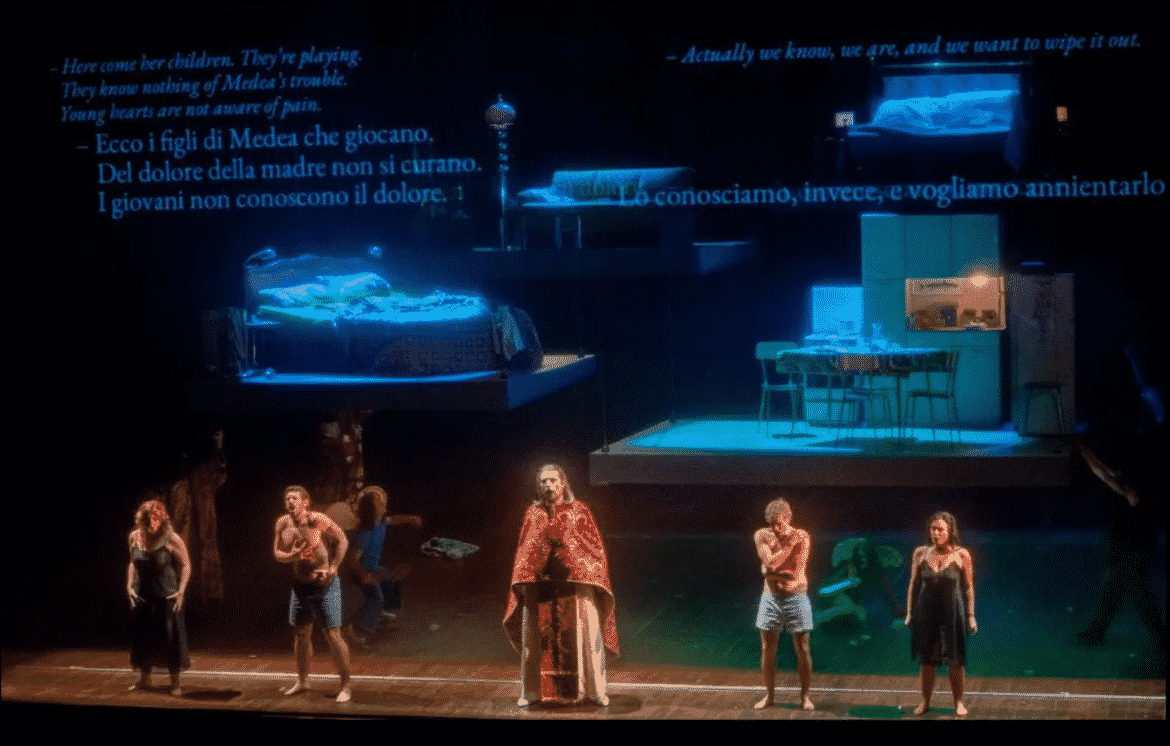

La mise en scène est confiée au directeur artistique du festival, Francesco Micheli, qui a créé un spectacle intelligemment provocateur en choisissant de placer l’histoire mythologique dans un cadre bourgeois des années 1970, les silhouettes des immeubles municipaux du quartier Monterosso de Bergame se reflétant dans les flaques d’eau de la scénographie d’Edoardo Sanchi. Quatre plateformes descendent des cintres pour constituer la cuisine, le salon et les chambres à coucher des deux couples. L’ameublement est dans le style de l’époque avec les tissus imprimés caractéristiques des draps et de la nappe – cette dernière, découpée et cousue, devenant le vêtement qui tuera Creusa….

La version de Felice Romani de la Médée d’Euripide réinterprétée à travers la tragédie de Corneille se concentre sur la psychologie des personnages, qui ne sont pas ici des figures mythologiques mais des hommes et des femmes réels. L’approche de Francesco Micheli est réfléchie et cohérente : il s’agit d’un drame vécu entre deux couples et deux enfants qui sont à la fois témoins et victimes du conflit des adultes. Ainsi, le point de vue du drame devient celui des enfants de Jason et de Médée, et l’histoire se fait métaphore d’une relation œdipienne. Ici, les enfants ne meurent pas vraiment et l’histoire représentée devient « un théâtre de la mémoire où ils revivent la mort métaphorique, mais en même temps douloureuse, qu’est pour chaque enfant le désaccord entre ses parents », explique le réalisateur. Le travail commence par le retour des enfants dans la maison qu’ils ont abandonnée après le divorce. Nous sommes à l’époque actuelle, 2021 est projetée sur l’écran, et Jason a décidé de se suicider – « Mi sveni il ferro stesso | che il sen de’ figli aprì » est sa dernière phrase dans le livret. Toute l’histoire est revécue dans les années 1970, comme dans un film de Pasolini, dont Micheli propose des citations tirées du poème A mia madre (À ma mère) : « Dans cette Médée à Corinthe, il y a ma famille, celle de mon père et de ma mère, il y a leur amour immense, leur mariage après seulement six mois de connaissance, leurs désaccords et mon malheur d’adolescente ». Loin d’une mythologie de marbre, les événements que nous voyons sur la scène du Teatro Sociale abandonnent la dimension épique pour devenir ceux de notre contemporanéité, et l’émotion que nous ressentons est on ne peut plus sincère. La mise en scène est précise dans les moindres détails, les costumes de Giada Masi sont d’un style approprié et les éclairages d’Alessandro Andreoli sont pleinement évocateurs. La présence scénique des chanteurs a déjà été mentionnée, de même que les deux excellents jeunes acteurs qui jouent les enfants, qui sont expressifs même s’ils ne parlent ni ne chantent.

La soirée, largement applaudie, remporte un grand succès bien mérité. La représentation sera diffusée sur Donizetti Opera Tube à partir du 27 novembre. Il serait impardonnable de la manquer !

Medea Carmela Remigio

Creusa Marta Torbidoni

Ismene Caterina Di Tonno

Creonte Roberto Lorenzi

Egeo Michele Angelini

Giasone Juan Francisco Gatell

Tideo Marcello Nardis

Orchestra Donizetti Opera, Coro Donizetti Opera (direction Fabio Tartari), dir. Jonathan Brandani.

Pianoforte : Hana Lee

Mise en scène : Francesco Micheli

Décors : Edoardo Sanchi

Costumes : Giada Masi

Medea in Corinto

Opera seria en deux actes de Giovanni Simone Mayr, livret de Felice Romani, créé au Teatro San Carlo de Naples le 28 novembre 1813.

Représentation du 20 novembre 2021, Bergame, Teatro Sociale.