L'ŒUVRE ET SES AUTEURS

Le compositeur

Umberto GIORDANO (1867-1948)

Né à Foggia dans les Pouilles, Giordano étudie à Naples puis compose plusieurs opéras avant de connaître le succès avec Andrea Chénier, créé à la Scala en 1896. Deux ans plus tard est créée Fedora (d’après Sardou), qui révéla le ténor Enrico Caruso. Ses autres opéras ne connurent pas le même succès et Giordano, à l’instar des autres musiciens italiens de la fin du XIXe siècle

– à l’exception de Puccini – souffrit dans la seconde moitié du XXe siècle d’un désintérêt assez marqué de la critique et des directeurs de théâtres pour le mouvement dit vériste – dont il est, avec Mascagni et Leoncavallo, l’un des plus illustres représentants. Au tournant des XXe et XXIe siècles cependant, sous l’impulsion d’illustres interprètes, certaines de ses œuvres quelque peu oubliées reviennent sur le devant de la scène, notamment Fedora et Madame Sans-Gêne (grâce à Mirella Freni) et Siberia (grâce à Sonya Yoncheva).

Le librettiste

Salvatore DI GIACOMO (1860-1934)

Salvatore Di Giacomo (1860-1934) resta toujours profondément attaché à Naples, sa ville natale, un attachement qui transparaît dans ses écrits, précisément rédigés le plus souvent en dialecte napolitain. Il fut également en son temps l’un des plus fameux créateurs de « chansons napolitaines », notamment en collaboration avec Tosti ou Mario Pasquale Costa.

Catarì (Marzo) par Roberto Murolo

Mais ce sont sans doute ses poèmes (Ariette e sunette, 1898, Canzone e ariette nove, 1916), récits (Nennella, bozzetti napoletani, 1884; Mattinate napoletane, 1886; Rosa Bellavita, 1888; Garofani rossi, 1916; L‘ignoto, 1920) et pièces de théâtre (La fiera , 1887 ; Mala vita, 1889, ‘O mese mariano, « Le Mois de Marie », 1900) qui contribuèrent le plus à asseoir sa notoriété.

La création

L’œuvre fut créée au Teatro Massimo de Palerme le 17 mars 1910. Leopoldo Mugnone dirigeait l’orchestre, Livia Berlendi interprétait le rôle de Carmela, Rosa Garavaglia le rôle de Sœur Pazienza et Maria De Loris celui de la Mère supérieure.

Livia Berlendi

On dispose de très peu d’informations sur la créatrice du rôle de Carmela : Livia Berlendi, soprano italienne (1875-?), se produisit en Italie mais aussi en Espagne (au Liceu de Barcelone) et en Amérique. Elle participa à plusieurs créations : Mese mariano de Giordano (1910), mais aussi, au théâtre du Liceu, Titaina d’Enric Morera (1912). Elle participa également à la première barcelonaise de Lorenza d’Edoardo Mascheroni, et remporta, toujours dans cette même ville, un grand succès en Marguerite de Faust.

Le livret

Les sources

Salvatore Di Giacomo conçut le livret de l’opéra à partir de sa pièce ‘O mese mariano (Le mois de Marie), écrite en dialecte napolitain, créée à Naples en janvier 1900, et tirée de sa nouvelle Senza vederlo (Sans le voir). Cette pièce était alors extrêmement populaire. Giordano l’avait beaucoup appréciée lorsqu’il la vit à Milan : c’est lui qui demanda à Di Giacomo de l’adapter en livret d’opéra.

L’intrigue

À Naples, dans un orphelinat, le dimanche de Pâques. Chacun s’apprête à accueillir la Contessa, bienfaitrice de l’établissement, dont la Mère Supérieure vient d’annoncer l’arrivée. Lorsque la Contessa paraît, chants, salutations, offrandes et récitation de poèmes se succèdent en son honneur. Les enfants sont ensuite reconduits dans leurs chambres et la Contessa se dirige vers l’église.

Paraît alors Carmela dans la cour de l’orphelinat devenue déserte. Accueillie par Sœur Pazienza (qui fut autrefois son amie), Carmela explique qu’elle apporte un gâteau de Pâques à son petit garçon. La Mère Supérieure envoie chercher le fils de la visiteuse, qui explique à la Supérieure son triste destin : séduite et abandonnée alors qu’elle venait de donner naissance au petit Nino, Carmela s’est ensuite mariée à un homme qui a refusé d’élever l’enfant d’un autre… La malheureuse a ainsi dû se résoudre à confier Nino aux bons soins d’une amie ; et à la mort de celle-ci, le garçonnet est entré à l’orphelinat…

Tandis que Carmela patiente dans l’église, des religieuses, pleines d’agitation, viennent annoncer à la Mère supérieure que le petit Nino vient de mourir. La Mère supérieure n’a pas le courage de révéler la vérité à Carmela : très émue, elle lui fait croire que son fils ne peut la rejoindre, tout occupé qu’il est à répéter des chants pour le « Meso mariano », le « mois de Marie ». Carmela doit faire preuve de patience : elle reverra bientôt son fils. La jeune femme se résigne et quitte l’orphelinat tristement et à contrecœur. Avant de disparaître, elle donne à la Supérieure le petit gâteau qu’elle avait préparé pour son fils.

La partition

L’œuvre est très courte : elle dure une trentaine de minutes. Si les premières scènes n’ont d’autre fonction que celle consistant à poser le cadre et restent quelque peu déconnectées de ce qui va suivre, l’arrivée de Carmela précipite le drame et confère à l’opéra une tension qui se maintiendra jusqu’au dénouement. Entre autres pages dignes d’intérêt, citons l’émouvant Interlude orchestral, l’air de Carmela « Tremante mi accostai », ou encore le touchant finale.

À la simplicité du livret, très pauvre en véritables péripéties, répond l’extrême simplicité (pensée, voulue) de la musique – une simplicité qui n’exclut nullement un grand soin dans l’écriture (le personnage de Carmela est finement dépeint musicalement) ni certaines recherches mélodiques particulièrement heureuses et séduisantes. Tout se passe comme si Giordano, après les excès auxquels peut donner naissance l’esthétique dite « vériste », où le paroxysme des passions trouve souvent son pendant musical dans une véhémence orchestrale et vocale, choisissait de privilégier ici l’intimité du drame plutôt que la violence de la tragédie, l’émotion délicate plutôt que la passion, la suggestion plutôt que le réalisme exacerbé. Quoi qu’il en soit, Mascagni, qui dirigea l’œuvre à Rome, considérait Mese mariano comme l’un des meilleurs opéras de Giordano.

Dramatiquement, Mese mariano est intéressant dans sa construction : les premières scènes (les chants d’enfants, l’arrivée de la Comtesse) qui, à la simple lecture de la partition et du livret, peuvent paraître déconnectées du reste de l’œuvre, permettent en fait de créer un contraste fort avec les scènes suivantes, marquées par l’arrivée de la modeste Carmela et par l’absence d’un enfant : le petit Nino. Musicalement, l’œuvre est efficace. Si l’écriture de Giordano n’atteint certes pas les raffinements harmoniques de Puccini, elle n’en reste pas moins efficace et vectrice d’émotion. Tout le drame, en fait, a eu lieu en amont de ce qui est donné à voir : l’action scénique ne se départit donc jamais d’un certain calme, une certaine sérénité, contrastant avec les émotions violentes dont est empreint le long récit rétrospectif de la part de Carmela, racontant les circonstances l’ayant conduite à abandonner son enfant. Cette scène centrale donne lieu à de beaux épanchements lyriques et quelques pics dramatiques, typiques de l’esthétique dite « vériste », avant que l’œuvre ne s’achève de nouveau sur une tonalité plus calme et plus discrète – en apparence du moins : l’annonce de la mort de Nino laisse en effet les religieuses désemparées et incapables d’annoncer la nouvelle à Carmela, laquelle ravale sa douleur et son chagrin de n’avoir pu serrer son fils dans ses bras, avant de quitter les lieux, résignée.

La fortune de l'œuvre

La création de l’œuvre fut un succès – sans être un triomphe : après Palerme, Mese mariano fut représenté avec succès, un mois plus tard, au Teatro Costanzi de Rome : Pietro Mascagni tenait la baguette. À Naples, au San Carlo où l’opéra fut donné le 10 avril 1911, l’ accueil fut moins chaleureux, conduisant Giordano et son librettiste à modifier quelque peu leur œuvre. Mese mariano entama alors une brève carrière internationale et fut montée notamment à Buenos Aires, Vienne, Budapest ou encore au Caire. Enfin vint la création de l’opéra dans le temple italien de l’art lyrique, la Scala de Milan (en novembre 1913). Entre la création de 1910 et la première milanaise, le compositeur et le librettiste avaient apporté plusieurs modifications à l’ouvrage, supprimant certaines pages musicales et même un personnage (le pêcheur Pietro, présent lors de la création).

Par la suite, l’opéra ne fit plus que quelques apparitions très ponctuelles sur les scènes lyriques : Turin en 1937, Venise en 1949 à La Fenice, New York en 1955. Les reprises récentes les plus marquantes sont celles du Teatro del Giglio de Lucques (1992) et de Martina Franca (Festival della Valle d’Itria) en 1998 : Patrizia Ciofi y interprétait le rôle de Carmela – le spectacle a fait l’objet d’une captation audio : voir ci-dessous « pour écouter l’œuvre »).

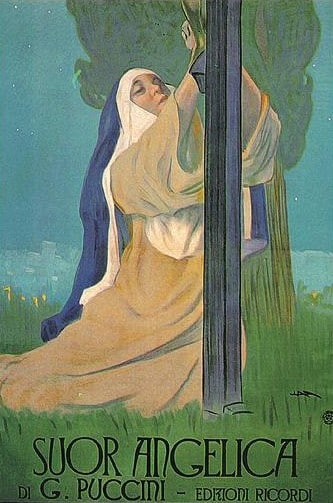

Si l’œuvre sombra assez vite dans l’oubli, elle influença de toute évidence Puccini et son librettiste Giovacchino Forzano pour leur Suor Angelica, créée en 1918, soit 8 ans après Mese Mariano : les deux œuvres sont étonnamment courtes, ont pour décor une institution religieuse, mettent en scène le thème de l’enfermement (avec cependant une inversion notable : dans l’opéra de Giordano, c’est l’enfant qui est enfermé dans l’orphelinat, tandis que dans l’œuvre de Puccini, c’est Suor Angelica qui est recluse dans un couvent) ; les deux ouvrages sollicitent par ailleurs des distributions (presque) exclusivement féminines, et surtout mettent en scène deux personnages de mères confrontées à l’absence / la mort de leur enfant.

POUR ÉCOUTER L'ŒUVRE

Streaming

Conservatoire Umberto Giordano, Foggia - Chiostro Santa Chiara, 9 juillet 2011

CD

Patrizia Ciofi, Rosella Ressa, Giacomo Rochetti, Maria Miccholi. Orchestra Internazionale d’Italia, dir. Renato Palumbo (live, Festival della Valle d’Itria, Martina Franca, Complément de programme : Il Re). 2CD Dynamic, 1999.