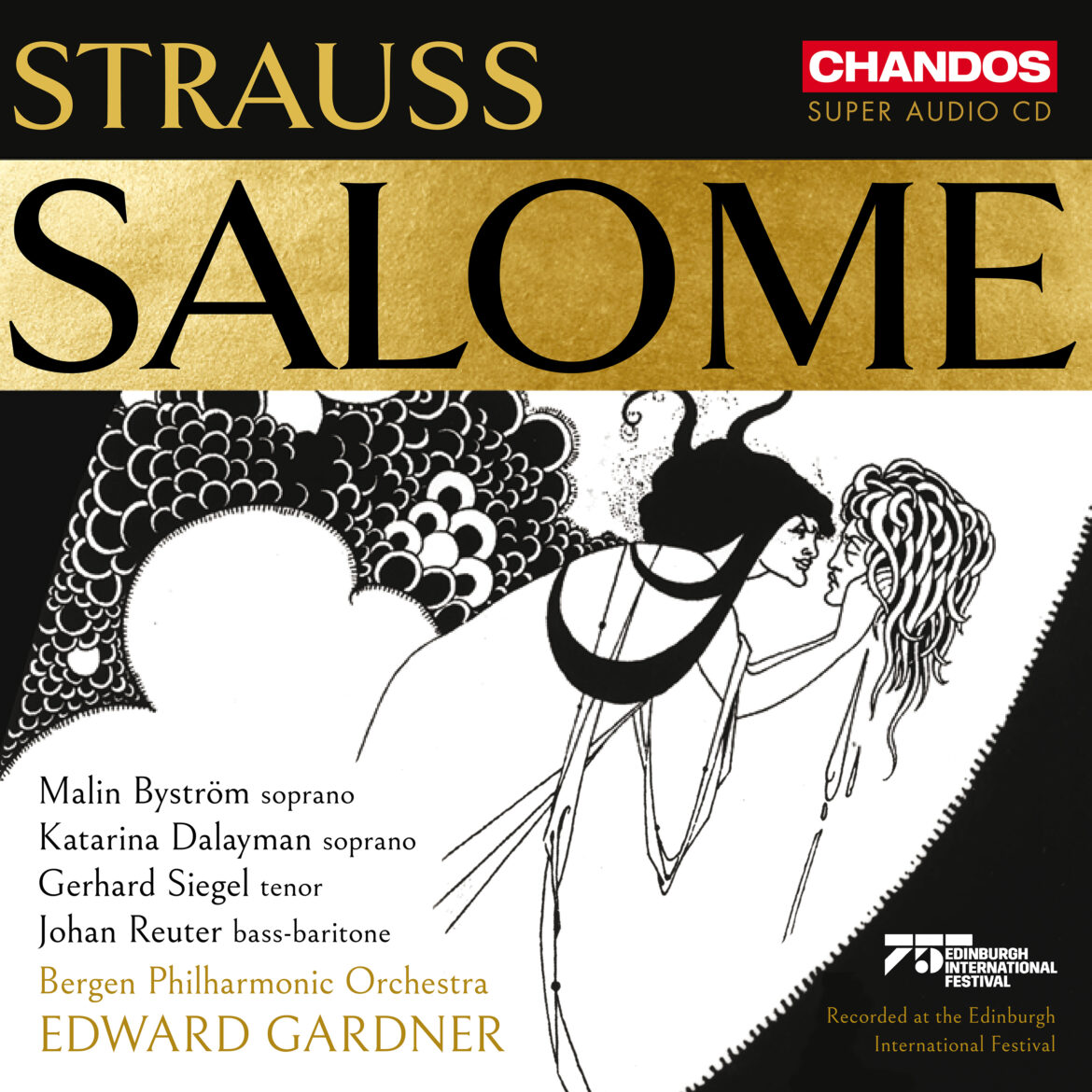

Salome : Malin Byström

Jochanaan : Johan Reuter

Hérode : Gerhard Siegel

Hérodias : Katarina Dalayman

Narraboth :Bror Magnus Tødenes

Le page :Hanna Hipp

Premier Nazaréen : Clive Bayley

Bergen Philharmonic Orchestra, dir. Edward Gardber

Salome

Opéra en un acte de Richard Strauss, livret du compositeur, d’après la traduction allemande par Hedwig Lachmann de la pièce de théâtre Salomé d’Oscar Wilde, créé au au Königliches Opernhaus de Dresde le 9 décembre 1905.

Chandos, 2 CD, mai 2025.

Mais quelle mouche piqua les compositeurs, au tout début du XXe siècle, pour qu’ils aient tout à coup envie de mettre en musique les amours compliquées d’adolescentes ? Tandis que Puccini offrait une geisha de quinze ans en pâture à un marin américain, Richard Strauss, lui, remportait son premier grand succès scénique avec une gamine à l’âge incertain, mais sans doute à peine plus âgée. Avec, à l’arrivée, le même problème : aucune chanteuse apte à affronter la partition n’aurait jamais le physique de nymphette exigé par le livret, et les sopranos devraient donc de leur mieux jouer à la petite fille avec plus ou moins de bonheur. Puisqu’il était presque impossible d’être totalement crédible sur le plan théâtral et vocal, il faudrait bien faire des compromis. Et le disque allait aider à imaginer des Salomé « idéales » : puisque le mélomane n’aurait accès qu’à leur voix, il serait aisé de leur inventer un corps juvénile. Les plus grandes titulaires, de Ljuba Welitsch à Inge Borkh, nous fascinent par leur totale adéquation sonore, et tant mieux si nous n’en avons plus d’images.

Aujourd’hui, à l’heure où les intégrales d’opéra au disque sont devenues rarissimes, nous pouvons du moins apprécier comme témoignages les captations de certaines interprètes réputées. C’est lors d’un concert donné en 2022 qu’a été enregistrée la Salome que publie Chandos, avec la soprano suédoise Malin Byström qui, depuis quelques années, chante un peu partout Salomé et Tosca (quand même pas Butterfly). Soyons clair : cette princesse-ci est une adulte, pas une enfant. Elle n’a pas une voix de fillette, elle n’est pas l’ingénue perverse qu’on peut attendre, mais au moins elle n’a pas besoin d’un orchestre réduit pour passer la rampe, et l’artiste est expressive et sait varier les couleurs.

Son Jochanaan, pour le coup, est beaucoup moins vieux radoteur que ceux que l’on entend parfois : rien de marmoréen chez Johan Reuter. Wagnérien et straussien aguerri, ce prophète-ci n’est pas un robot, une machine à prophéties, mais un être humain, il chante plus qu’il n’éructe, et c’est fort appréciable.

Autour de ce duo, une distribution de qualité a été réunie. Certes, les attentes sont moindres pour le tétrarque et son épouse : Gerhard Siegel est l’habituel ténor de caractère, et Katarina Dalayman, si elle n’est plus tout à fait à son zénith, a le mérite d’être une vraie mezzo et non une soprano à bout de souffle. Beau tandem pour Narraboth et le page : Bror Magnus Tødenes est un très poétique syrien, et Hanna Hipp prête un timbre velouté à son rôle travesti. Parmi toutes les figures secondaires qui grouillent autour d’eux, on remarque notamment le vétéran Clive Bayley en premier Nazaréen.

Après un Peter Grimes extrêmement réussi et plusieurs autres enregistrements, on retrouve le chef britannique Edward Gardner à la tête de l’Orchestre philharmonique de Bergen. Plus que les paroxysmes, cette lecture exalte la limpidité et la délicatesse de l’écriture straussienne dans bon nombre de passages, et sait conférer aux instruments cette sensualité décadente que n’a pas forcément la voix de l’héroïne, notamment après le baiser à la tête coupée.