La vie de Maria Callas a fait l’objet de trop nombreux articles, ouvrages, documentaires pour que nous y revenions en détail. Aussi nous contenterons-nous d’indiquer ici quelques jalons essentiels dans la carrière de celle qui fut sans aucun doute la diva la plus célèbre du XXe siècle – et l’une des cantatrices les plus importantes de l’histoire du chant-, avant de décliner son art du chant et de la scène en dix points…

Chronologie

1923

2 décembre

Naissance de Maria Callas à New York

→ À trois ans, avec ses parents et sa sœur Jackie

1937

Maria Callas rentre en Grèce avec sa mère. Elle s’inscrit au conservatoire d’Athènes l’année suivante.

1938

11 avril

Premier récital public à Athènes

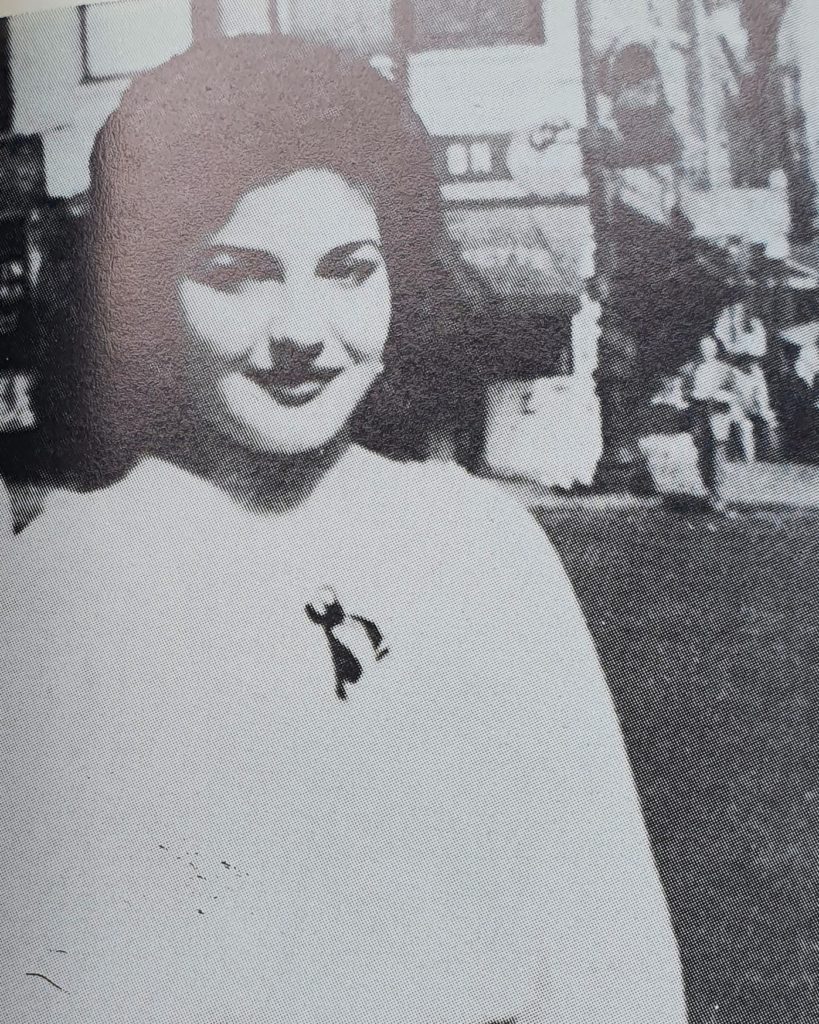

→ Callas à 16 ans

1939

2 avril

Premier rôle sur scène (à 16 ans !) : Santuzza dans Cavalleria rusticana (Athènes)

1941

4 juillet

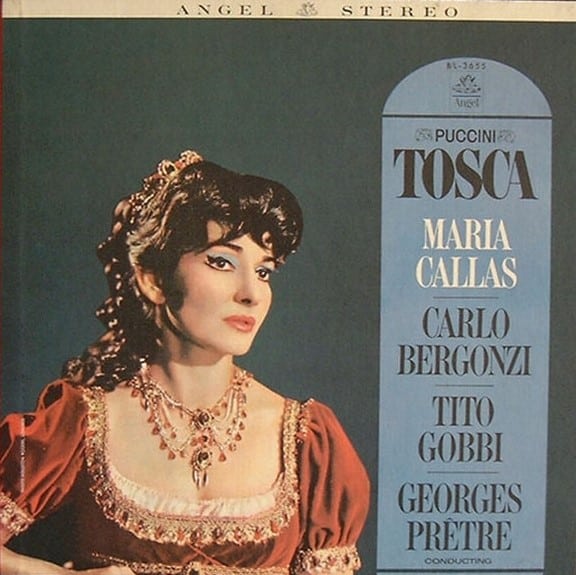

Première Tosca à Athènes

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1944

Printemps

Tiefland (Athènes)

14 août

Fidelio (Athènes)

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1947

27 juin

Arrivée de Callas en Italie

2 août

La Gioconda à Vérone (dir. Serafin)

30 décembre

Tristan et Isolde à La Fenice de Venise (dir. Serafin)

→ Callas en Gioconda

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1948

30 novembre

Norma à Florence

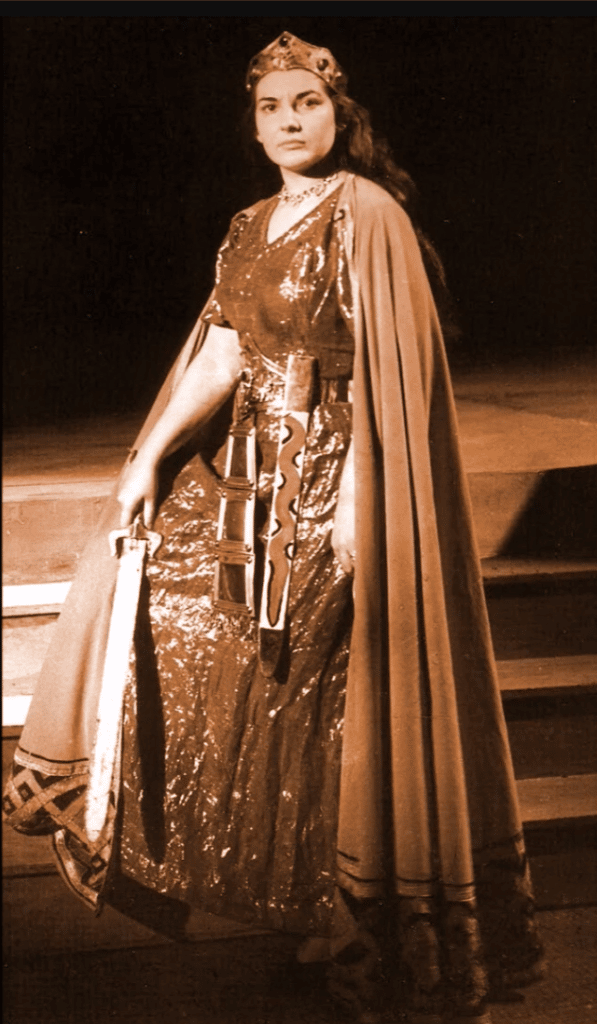

→ Callas en Norma

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1949

Janvier

La Walkyrie et I Puritani à Venise

Décembre

Nabucco au San Carlo de Naples

→ Abigaille dans Nabucco

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1950

Mai

Norma à Mexico

Juin

Tosca, Le Trouvère à Mexico

Novembre

Parsifal à Rome

→ Première Leonora du Trouvère à Mexico

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1951

26 mai

I Vespri Siciliani de Verdi à Florence (dir. Erich Kleiber)

Juillet

Traviata à Mexico

7 décembre

I Vespri Siciliani, Milan

→ Les Vêpres siciliennes à Milan le 7 décembre 1951

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

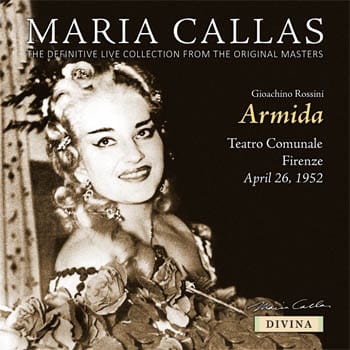

1952

Avril

Armida à Florence

7 décembre

Macbeth à Milan

→ Callas en Lady Macbeth

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1953

Février

Le Trouvère à Milan

Mars

I Puritani à Milan

7 décembre

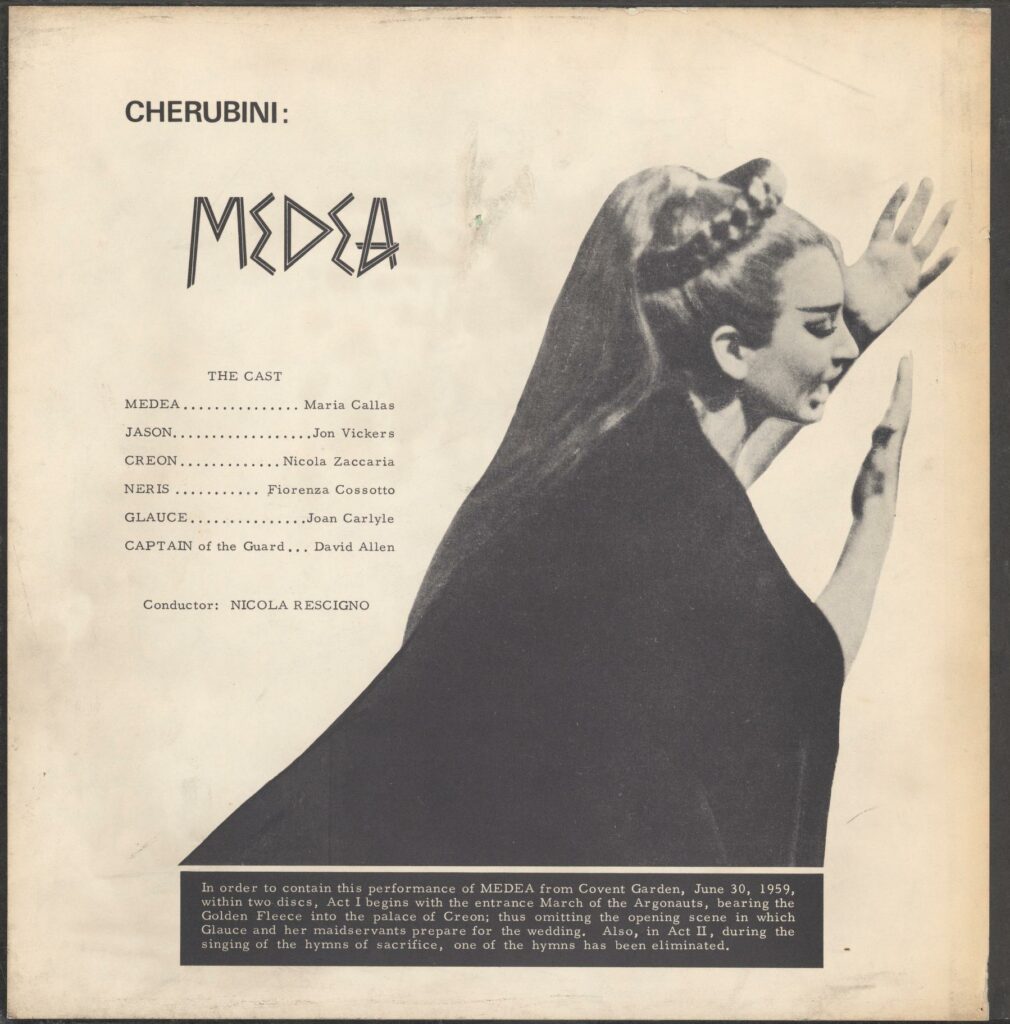

Médée à Milan (dir. Bernstein)

→ Callas en Elvira des Puritani

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1954

4 avril

Alceste à Milan (dir. Giulini)

12 avril

Don Carlo (Milan)

7 décembre

La Vestale à Milan (Première collaboration artistique avec Visconti)

→ Don Carlo

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1955

Mars

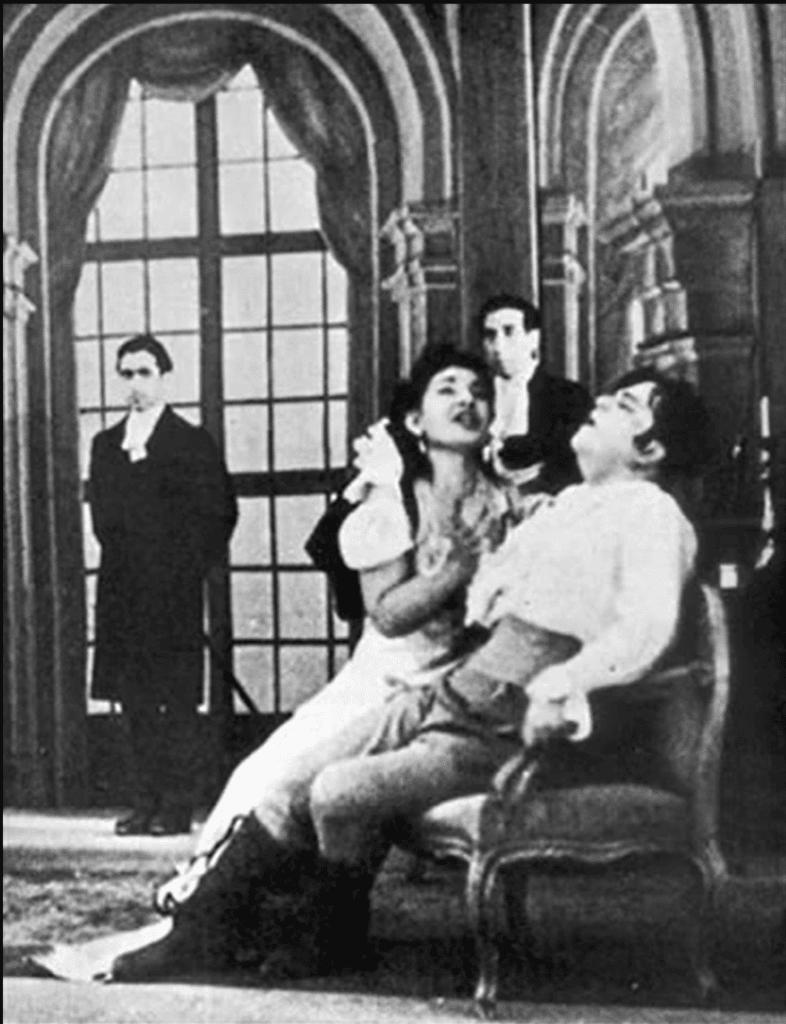

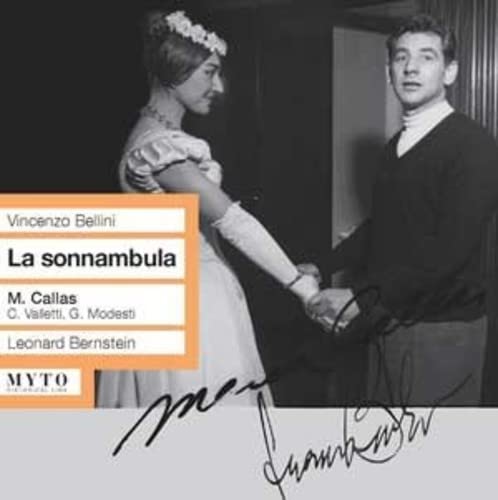

La Sonnambula à Milan (dir. Bernstein, mise en scène Visconti)

Mai

La Traviata à Milan (dir. Giulini, mise en scène Visconti)

Septembre

Lucia di Lammermoor à Berlin (dir. Karajan)

7 décembre

Norma à Milan

→ Callas avec Bernstein à l’occasion des représentations de La Sonnambula, puis dans les habits de Violetta, dans La Traviata mise en scène par Visconti à Milan en 1955

1956

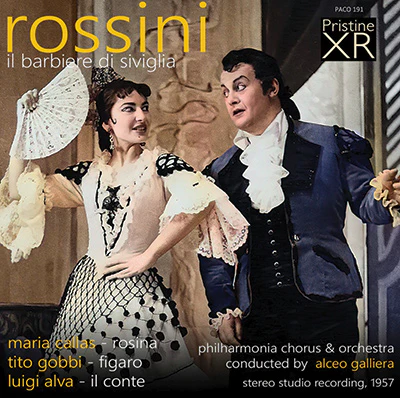

Février

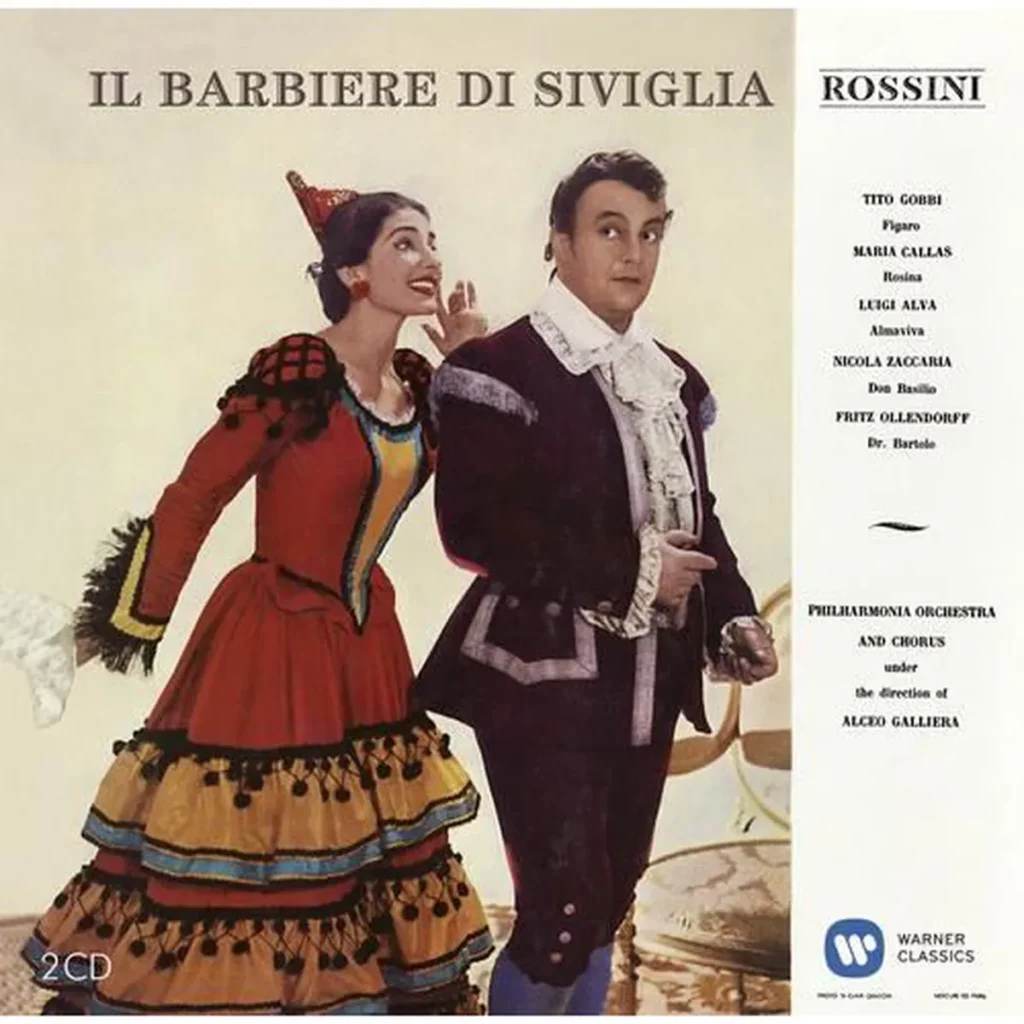

Le Barbier de Séville à Milan (dir. Giulini)

Décembre

Lucia di Lammermoor à New York

1957

Avril

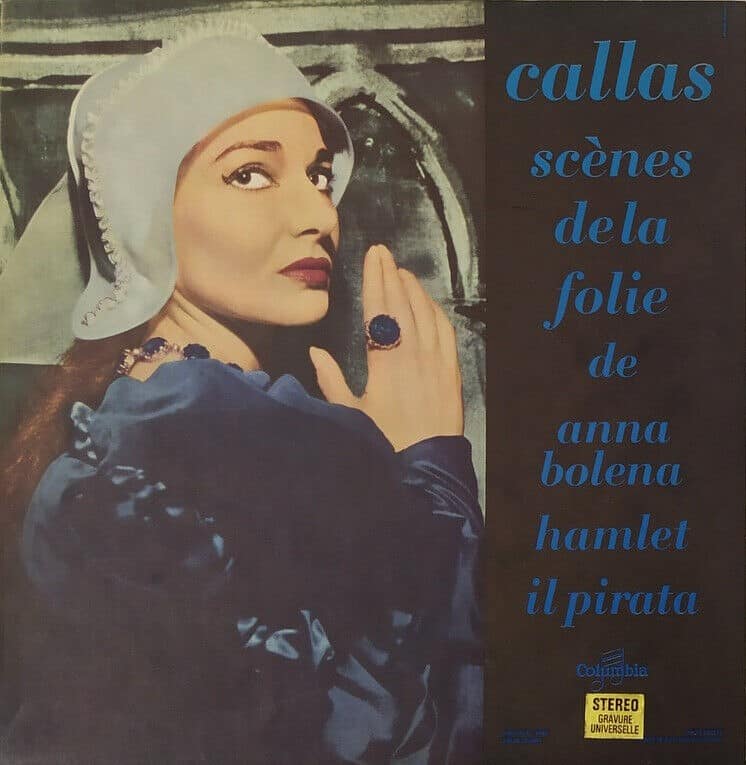

Anna Bolena à Milan (mise en scène Visconti)

Juin

Iphigénie en Tauride à Milan (dernière collaboration artistique avec Visconti)

Juillet

La Sonnambula à Cologne

Août

La Sonnambula à Edimbourg

7 Décembre

Un Ballo in maschera à Milan

1958

2 janvier

Scandale de la Norma interrompue à Rome

mars

La Traviata à Lisbonne

Novembre

Médée à Dallas

18 décembre

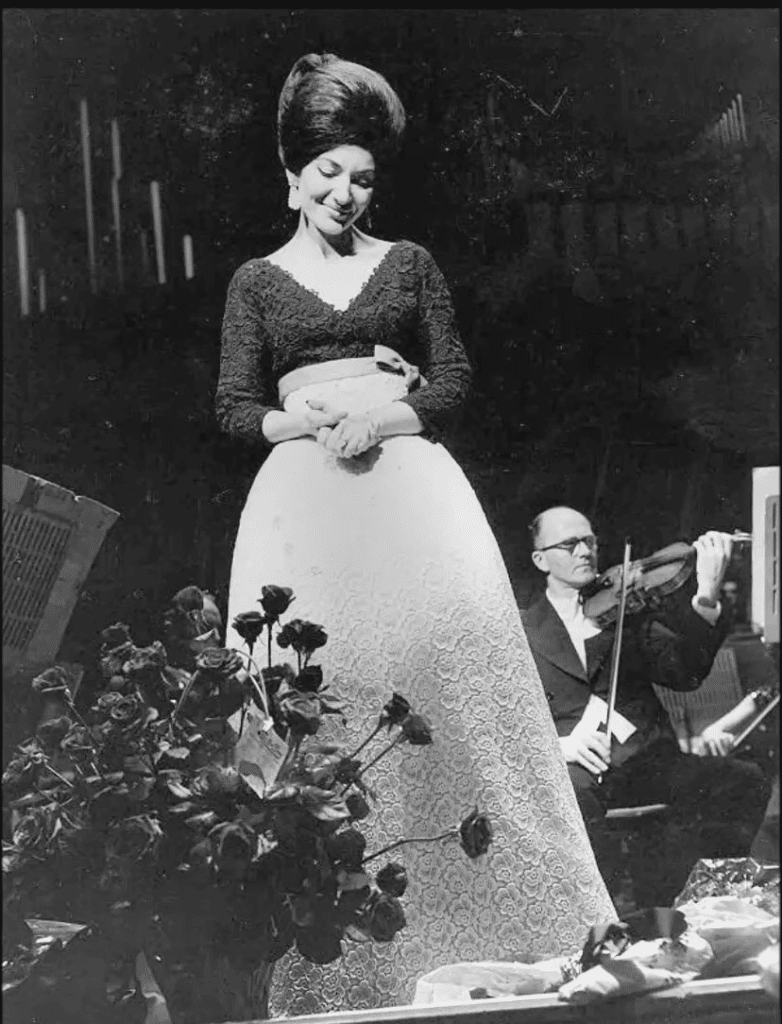

Débuts parisiens

→ Avec Alfredo Kraus dans La Traviata à Lisbonne, puis au Palais Garnier en 1958

1959

Janvier

Il Pirata à New York

7 décembre

Poliuto à Milan

→ Interview à l’issue des représentations de Poliuto

Photos : captures d'écran vidéo YouTube

1961

Décembre

Médée à Milan

1964

janvier

Tosca à Londres

Décembre

Tosca à Paris

1965

Mai

→ Norma à Paris

1973-1974

Tournée avec Giuseppe di Stefano

→ À Londres en 1973

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

1977

16 septembre

Maria Callas meurt d’une crise cardiaque dans son appartement parisien.

→ À Copenhague en récital en 193

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

10 raisons d'aimer Callas

"Qui la voce sua soave..." (Elvira, I Puritani : "Ici, sa douce voix...")

1. Callas ou la voix enchanteresse

La plus belle voix du monde ? Certainement pas : d’autres timbres sont plus soyeux, et d’une qualité plus égale sur l’ensemble de la tessiture. Il convient cependant de faire ici deux remarques importantes :

- La pure beauté vocale n’a jamais fait, à elle seule, les grands interprètes.

- Il est aussi inexact d’affirmer que Callas avait la plus belle voix du monde que de qualifier sa voix de « laide » : dans ses meilleures années – et au moins jusqu’en 55/56 –, Callas disposait d’un timbre d’une grande beauté et au charme irrésistible. Écoutez, entre autres nombreux exemples, l’attaque de son « D’amor sull’ali rosee » du Trouvère, gravé en 1956 pour Karajan…

Il Trovatore (1956)

"Orsu, Tosca, parlate !" (Scarpia, Tosca: "Et maintenant, Tosca, parlez !")

2. Callas diseuse

Peu d’artistes ont su comme Callas conférer aux mots toute la teneur poétique ou tout le poids dramatique dont librettistes et compositeurs les ont pourvus. Avec Callas, l’équilibre entre déclamation et chant, mots et musique est constamment préservé, l’un ne prenant jamais l’avantage sur l’autre – l’un et l’autre, au contraire, s’éclairant mutuellement pour délivrer in fine un message bien plus puissant que celui véhiculé par la seule parole ou la seule musique.

Écoutons le « Che tua madre » de Madame Butterfly : le « A guadagnarsi il pane e il vestimento » de Callas, tout empreint de douleur et de honte, son déchirant « Udite la triste mia canzon », ses « Morta ! » glaçants, laissant présager le suicide final de la geisha, sont demeurés inégalés.

Samson et Dalila (1955)

"Come la Tosca in teatro !" (Mario, Tosca : "Comme la Tosca au théâtre !")

3. Callas actrice

Callas et Visconti pendant un entretien avec Pierre Desgraupes à Paris en 1969. Photo : capture d'écran vidéo YouTube

Les témoignages filmés de l’art de Callas sont rares – moins, cependant, qu’on ne l’a longtemps cru. Et ils rendent certainement très imparfaitement compte du charisme qui, au dire de ceux qui ont eu la chance de voir la chanteuse sur scène, émanait de celle que Visconti considérait comme la plus grande actrice depuis Eleonora Duse. Les mains de Callas, dit-on, pleuraient tout autant que sa voix pendant le « Dite alla giovine » de Traviata ; lors de la scène finale de Sonnambula, elle traversait le pont surplombant la rivière dans un état second, comme en apesanteur ; l’entrée de Norma (« Sedicioze voci ») était empreinte d’une grandeur et d’une majesté incomparables : en l’absence de films, nous ne pouvons que fantasmer et rêver ces scènes qui appartiennent désormais à l’histoire de l’opéra. Quelques extraits filmés permettent cependant de comprendre le génie théâtral de celle qui, selon Leonard Bernstein, devenait « de l’électricité à l’état pur » dès qu’elle paraissait sur scène : à Hambourg, en 1959, Callas chante la scène finale du Pirate. Lorsqu’Imogène sombre dans la folie (« Ma il sangue già gronda… », 00:56:49) Callas suggère, par un simple mouvement des bras et l’expression de son regard, le sentiment d’horreur qui envahit le personnage, persuadé de se trouver plongé dans un bain de sang. À Hambourg toujours, mais en 1962 cette fois, Callas, qui vient de chanter le rondo final de Cenerentola, s’apprête à attaquer le « O don fatale » d’Eboli – un rôle qu’elle n’interpréta jamais sur scène. Observez comment, dans les quelques secondes qui séparent les deux airs, la chanteuse passe d’un sourire radieux à l’expression du tragique le plus aigu. Saisissant. (01:49:30)

En récital à Hambourg en 1962 - Photos : captures d'écran vidéo YouTube

Les concerts de Hambourg (1959 et 1962)

IL CONTE

Se non vi spiace

un poco di lezione

di Don Basilio invece vi darò./

ROSINA

Oh, con mio gran piacere la prenderò !

(Le comte : S'il vous plaisait, je vous donnerais leçon à la place de Don Basilio. / Rosine : Je la prendrai avec grand plaisir!)

4. Callas technicienne

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

N’en déplaise à Renata Scotto qui aime déclarer que Callas n’était pas une bonne technicienne, notre diva possédait une technique hors pair, qui faisait dire à son professeur Elvira de Hidalgo, à qui la jeune Maria avait demandé si elle pourrait faire un jour des pichettati (répétition rapide et staccato d’une note aiguë) : « Si tu continues comme ça, oui ! Tu pourras faire tout ! »

Pour apprécier l’incroyable maîtrise technique de Callas, écoutons-la dans le boléro des Vêpres siciliennes, où se succèdent chant legato, notes piquées, trilles impeccables, vocalises ascendantes et descendantes, le tout couronné par un stupéfiant contre-mi ! Ou encore dans la scène finale de La Somnambule, tellement ébouriffante que le public très comme il faut d’Edimbourg perd littéralement la tête en 1957, et noie l’orchestre et les chœurs sous un déluge d’applaudissements pendant les dernières mesures de l’œuvre !

I Vespri siciliani (1954)

La Sonnambula (Edimbourg, 1957)

"Distrutto tutto qui resti, tutto ! (Armida)

5. Callas révolutionnaire

Armida (Florence, 1952)

Avant Callas, le soprano drammatico d’agilità n’était plus qu’un lointain souvenir, le chant colorature étant devenu l’apanage exclusif des sopranos légers. Aussi la surprise d’entendre Bellini, Rossini ou Donizetti confiés à une voix aussi puissante et dramatique fut-elle immense – et c’est peu de dire que Callas ne fit pas immédiatement l’unanimité. Une Turandot, une Tosca était donc capable de chanter aussi Lucia, Rosina, Anna Bolena, Fiorilla du Turco in Italia ? Une Brünnhilde pouvait donc se métamorphoser en Elvira des Puritains ? (Callas chanta à quelques jours d’intervalle La Walkyrie et l’opéra de Bellini à Venise en 1949…). Callas fut ainsi à l’origine de la renaissance du bel canto, un répertoire qui ne survivait plus que par quelques titres, le plus souvent interprétés avec un style parfaitement inadapté.

Aujourd’hui encore, malgré un son très fantomatique, le « Sempre libera » (Traviata) de Mexico (1950) ou la scène finale de l’Armida de Rossini (Florence, 1952) laissent pantois : comment un gosier à la puissance quasi wagnérienne a-t-il pu à ce point respecter l’écriture virtuose de Verdi ou Rossini ? Armida, en particulier, n’a plus jamais retrouvé d’interprète de cet acabit, toutes les chanteuses s’étant depuis risquées dans le rôle faisant figure d’écolières appliquées en comparaison de cette interprétation incandescente.

La Traviata (Mexico, 1950)

Armida (Florence, 1952)

Oh ! Che scena !... Me la godo ! (Fiorilla, Il Turco in Italia : "Oh ! Quelle scène ! Comme je m'amuse !"))

6. Callas comique

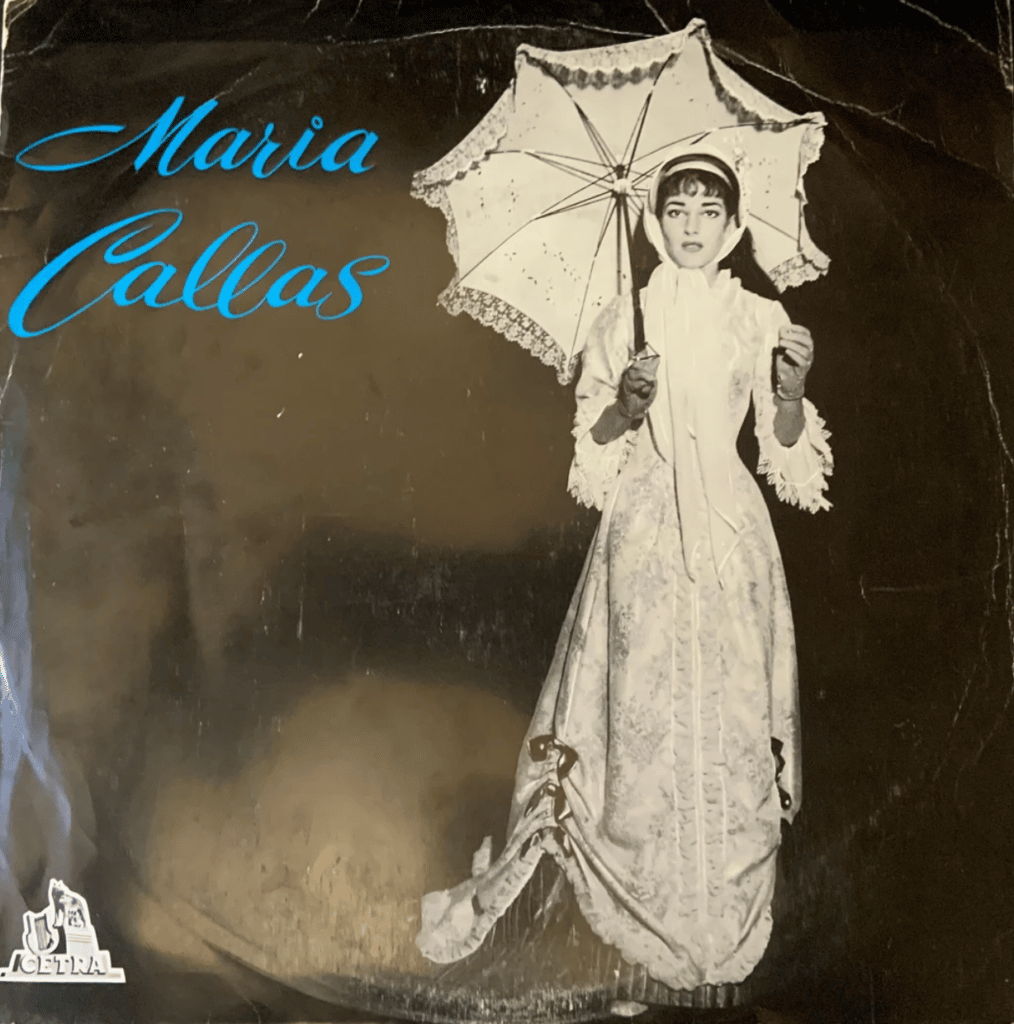

Il Barbiere di Siviglia (Milan, 1956)

Callas la travailleuse forcenée, la perfectionniste, l’écorchée vive, n’avait peut-être pas un tempérament foncièrement comique. Elle aimait rire cependant, et n’était pas dépourvue d’un certain sens de l’autodérision : le 20 avril 1969, elle s’esclaffe en voyant l’humoriste Claude Vega (venu à sa demande) l’imiter dans l’émission L’Invité du dimanche. Et à deux reprises, elle s’illustrera sur scène, avec succès, dans des rôles bouffes : il s’agit de deux emplois rossiniens, la Fiorilla du Turc en Italie (abordée à Rome en 1950 et reprise à la Scala en 1955), et la Rosine du Barbier (Milan, 1956). Deux incarnations qui ont fait l’objet d’intégrales discographiques.

Il Barbiere di Siviglia (Paris, 1958)

"Son rispettosa !" (Rosina, Il Barbiere di Siviglia : "Je suis respectueuse !")

7. Callas styliste

Photo : capture d'écran vidéo YouTube

À force de travail, mais grâce aussi, sans doute, à une intuition géniale, Callas donnait l’impression de s’approprier naturellement le style exact des œuvres qu’elle interprétait, faisant revivre l’âge d’or du premier ottocento, ou conférant au répertoire italien plus tardif (à Giordano, ou encore à Puccini et à ce que Callas appelait son « malcanto ») une dignité dont certains le jugent dépourvu.

En 1969, avec une voix pourtant déchirée, elle interprète l’air de Medora du Corsaro de Verdi (une œuvre alors parfaitement oubliée) avec une rigueur stylistique admirable, conférant à la page son exacte pulsation rythmique, le panel de couleurs requis, l’expression d’une mélancolie sobre et poignante.

Andrea Chenier (1954)

Il Corsaro (1969)

"Ma dimmi, altra voce non parti d'udire ?" (Lady Macbeth, Macbetto : "Mais dis-moi, ne te semble-t-il pas entendre une autre voix?...")

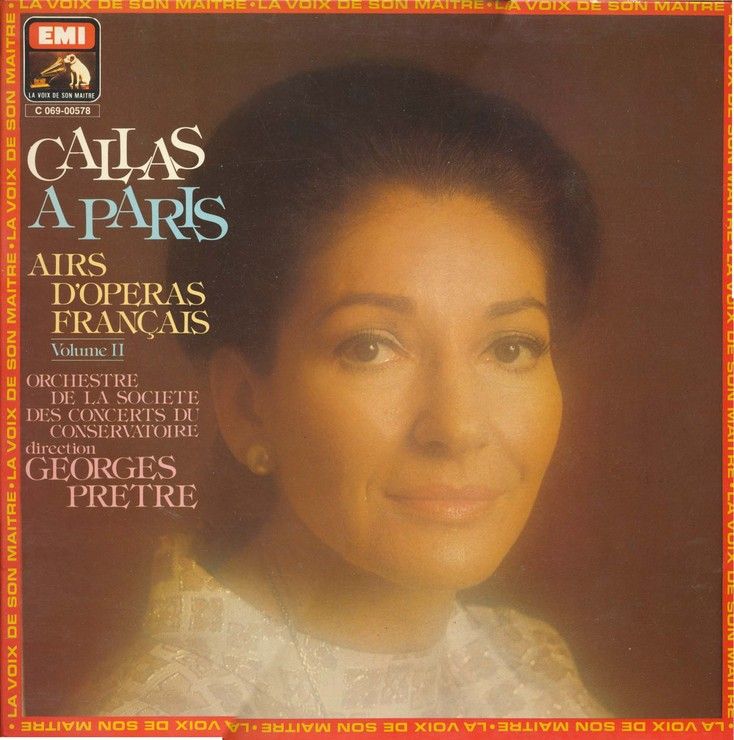

8. Callas mezzo ?

Au tournant des années 1960, Callas, en pleine crise vocale, travaille pour tenter de retrouver ses moyens et tente d’élargir son répertoire en chantant, au concert et au disque, plusieurs airs extraits de rôles de mezzo. En gravant les albums Callas à Paris, dans lesquels Charlotte et Dalila côtoient Marguerite et Leila, l’objectif est double : d’une part, tenter de rééditer l’exploit du récital de 1954, dans lequel Callas faisait alterner des rôles lyriques ou dramatiques (Butterfly, Liù, Turandot, Manon Lescaut) et d’autres ressortissant au registre de soprano léger colorature (Dinorah, Lakmé) ; d’autre part, s’essayer à des rôles vocalement plus graves, avec à la clé, peut-être, la perspective de les interpréter un jour sur scène… Ce ne sera hélas jamais le cas, mais Callas se montre ici capable de graves poitrinés impressionnants et laisse des interprétations très convaincantes des trois airs de Dalila, ou encore une ballade du Roi de Thulé, un air des lettres de Werther superbement phrasés et très touchants…

Samson et Dalila (1961)

"Figli miei, miei tesor, Lungi a voi il reo destin mi chiama! (Medea : "Mes enfants chéris, loin de vous, mon destin funeste m'entraîne !")

9. Terreur et pitié : Callas ou la grandeur tragique

Médée (Pier Paulo Pasolini, 1969). Photo : capture d'écran vidéo YouTube

Écorchée vive, la chanteuse semble se consumer en interprétant des personnages de femmes torturées, blessées à mort. Le génie de Callas leur confère une dignité, une grandeur, une épaisseur tragiques, certes présentes chez Iphigénie ou Médée, plus inattendues chez la Marguerite de Goethe (interprétations poignantes entre toutes de « L’altra notte in fondo al mare », à Londres, en 1959 et surtout en 1961 : l’enregistrement est tronqué et le son est imparfait, mais il s’agit là de l’un des enregistrements les plus bouleversants de Callas ) ou l’Odabella d’Attila : en 1964 (et même en 1969 !), avec une voix pourtant très abîmée, Callas érige un personnage qui pourrait n’être qu’une simple silhouette en authentique figure tragique…

À écouter absolument également: son « Ritorna vincitor » d‘Aida, gravé en 1964 sur un coup de tête, après avoir entendu l’enregistrement de la même page que venait de réaliser Crespin et qu’elle jugeait dépourvu de tout dramatisme. De fait, les premiers mots prononcés par cette Aida déchirée, confrontée à l’essence même du tragique (un dilemme face auquel elle se révèle incapable de prendre quelque décision que ce soit), glacent littéralement le sang !

Mefistofele, Londres, 1961

Attila (1964)

Aida (1964)

""Laisse couler mes larmes..." (Charlotte, Werther)

10. Callas et le pathos

Paris, 1958. Photo : capture d'écran vidéo YouTube

La voix de Callas porte en elle toutes les blessures, toutes les douleurs de l’âme humaine. Personne mieux qu’elle ne sait mouiller son chant de larmes et donner l’impression de pleurer en chantant, sans jamais pourtant se défaire de la plus parfaite musicalité, sans sombrer dans un expressionnisme hors propos.

Écoutez le long récitatif d’Amina avant le sublime « Ah non credea » de La Somnambule : Schwarzkopf (qui, faut-il le rappeler, a renoncé à Traviata immédiatement après avoir entendu Callas dans ce rôle), a souvent déclaré que la Divine y faisait quelque chose de proprement miraculeux… Un miracle qui se reproduit dans le « O nume tutelar » de La Vestale, le « Dite alla giovine » de Traviata (à Lisbonne, en 1958, Callas ferait pleurer les pierres…), le « Deh, non volerli vittime » de Norma (sublime version EMI de 1960, ou, de Norma toujours, le « Teneri figli » : celui de Rome en 1955, porté par un souffle infini et se brisant sur un sanglot, est à pleurer…

Le finale de Norma dans l'enregistrement de studio en1960

Norma, début du second acte, Rome (1955)

2 commentaires

Bonjour,

Passionnée d’art lyrique, et de la Diva , je suis pleinement d’accord avec vos écrits . J’ai eu la chance , de rencontrer Callas, quand j’étais petite à Garnier grâce à ma mère qui chantait à l’Opera , pendant 28 ans , et fut imprégnée de musique et de lyrique. Cette femme était touchante , pleine d’émotions …..

Merci pour votre message chère Catherine. J’aurais tellement aimé voir Callas sur scène ou même, simplement, la croiser. Mais le fait de ne l’avoir jamais vue entretient pour moi, finalement, sa légende ! Même si le regret de ne l’avoir jamais vue restera toujours là…