Passionné, Olivier Lepelletier-Leeds l’est depuis toujours : ne hantait-il pas le plateau de l’Opéra de Marseille, adolescent, dans le but d’approcher les stars qui s’y produisaient alors, de Grace Bumbry à Gwyneth Jones, de Raina Kabaivanska à Rita Gorr ? Cette passion ne l’a pas quitté, et c’est elle qui lui permet aujourd’hui de proposer des spectacles lyriques étincelants et festifs, telle cette Chauve-Souris programmée pour les fêtes à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège.

« Le Moulin Rouge et l’opéra : deux univers pas si éloignés ! »

Stéphane LELIÈVRE — Vous êtes à la fois régisseur général du Moulin Rouge et metteur en scène d’opéra. Deux fonctions très différentes en apparence, mais peut-être pas tant que cela finalement?

Olivier LEPELLETIER-LEEDS — Pas tant que ça, en effet. Dans les deux cas, il s’agit de spectacle vivant, de compréhension des artistes et de la technique : lumières, décors, contraintes du plateau… Ces deux métiers ne s’opposent pas, ils se complètent. Quand le rideau se lève, je visualise immédiatement les impératifs du théâtre : les répétitions, les changements de décor, la coordination technique. C’est exigeant, mais c’est aussi ce qui rend ce métier si excitant.

Ce que j’ai appris sur la scène du Moulin Rouge nourrit mon travail de metteur en scène, et inversement. D’ailleurs, la notion de metteur en scène apparait au milieu du XIXe. Il y avait des « comités de mise en scène » qui étaient destinés à donner leur « opinion sur les plans et dessins des décorations, costumes, machines auxquels donne lieu la mise en scène d’un ouvrage ». Le Régisseur Général souvent réglait les déplacements des artistes. Il y a donc une logique dans tout cela…

Se former sur le terrain

S. L. — Racontez-nous vos débuts. Vous êtes tombé très jeune dans le monde de la musique, pourtant vous ne venez pas d’une famille de mélomanes…

O. L.-L. — C’est vrai. Vers dix ans, j’ai voulu jouer du piano parce qu’une professeure de musique en donnait des leçons au collège pendant la pause de midi. J’en ai fait pendant une quinzaine d’années, jusqu’à mon départ de Marseille. Mais j’ai très vite été attiré par l’opéra et, plus largement, par le spectacle. Le déclic a été une représentation de Così fan tutte mis en scène par Pierre Constant à Marseille : un émerveillement total.

J’ai ensuite découvert le Festival d’Aix-en-Provence, mais les prix étaient trop élevés… alors j’ai eu l’idée de me faire engager comme ouvreur! Je me suis présenté, et le directeur de scène m’a dit :

“Vous, vous devez être sur scène, pas dans la salle ! Il y a une audition la semaine prochaine pour Pier Luigi Pizzi, qui monte Castor et Pollux. Présentez-vous.” C’est ainsi que tout a commencé.

À l’époque, je faisais des études de commerce. Deux ans plus tard, dans le cadre de ces études, j’ai dû effectuer un stage professionnel ; je l’ai fait au Festival d’Aix, où j’ai découvert toutes les facettes du métier. J’ai par la suite été régisseur au Festival d’Aix-en-Provence, puis au Théâtre des Champs-Élysées. J’ai été assistant de plusieurs metteurs en scène à Bordeaux, à Marseille, ou encore à l’Opéra national de Tallinn, où nous avons monté Carmen en français pour la première fois. J’étais alors répétiteur de langue française pour les artistes.

S. L.— Finalement votre formation a eu lieu pour l’essentiel sur le terrain !

O. L.-L. — Ma formation n’a en effet rien d’académique : j’ai appris sur le terrain, parfois de façon très humble, comme simple figurant. Mais c’est selon moi la meilleure école.

« L’âge d’or de l’Opéra à Marseille : celui où le public venait pour entendre les chanteurs »

S. L. — Vous avez aussi été figurant à l’Opéra de Marseille, n’est-ce pas ?

O. L.-L. — Oui, durant mes études, pour gagner mon argent de poche et c’était une période extraordinaire. J’ai connu la fin du mandat de Jacques Karpo et j’ai eu la chance d’être sur scène avec Gwyneth Jones, Leonie Rysanek, Fiorenza Cossotto…

S. L. — C’était une époque magique, y compris par l’engouement qui était alors celui du public…

O. L-L. — Absolument. L’ambiance n’a plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui. À la fin des spectacles, la rue Molière était complètement encombrée : la foule se pressait pour obtenir une photo ou un autographe de Grace Bumbry ou Leo Nucci par exemple. Je garde une profonde nostalgie de cette période, peut-être moins élitiste, même dans la conception des spectacles qu’on proposait au public. Celui-ci venait avant tout pour entendre les chanteurs, pas pour admirer tel ou tel metteur en scène. Les véritables têtes d’affiche, c’étaient les compositeurs et les interprètes.

Œuvres légères ou répertoire dramatique ?

S. L. — Vous avez souvent abordé le genre léger, à Marseille justement, alors que vous vous êtes formés au contact des grandes œuvres « sérieuses » du répertoire.

O. L.-L. — Ce sont les directeurs de théâtre qui font les carrières des metteurs en scène : nous montons les œuvres qu’on nous confie. J’ai commencé dans le registre léger, et on m’en propose souvent de nouveaux. Mais l’an prochain, je vais mettre en scène un grand opéra français.

S. L. — Peut-on savoir lequel ?

O. L.-L. — Je préfère ne rien annoncer tant que les théâtres n’ont pas eux-mêmes communiqué officiellement. Je peux simplement dire que ce sera à Liège. Une vraie fidélité s’est créée avec Stefano Pace, le directeur de l’Opéra Royal, depuis mon Île de Tulipatan en 2023. À la fin de ce spectacle, il m’a demandé s’il y avait une œuvre que je rêvais de monter. J’ai proposé une grande œuvre française, et nous sommes tombés d’accord sur ce titre. Mais si je me tourne aujourd’hui vers un répertoire plus dramatique, je ne renie absolument pas pour autant mes expériences dans l’opérette. Grâce à Maurice Xiberras, directeur de l’Opéra de Marseille, j’ai monté plusieurs œuvres « légères » au Théâtre de l’Odéon, le seul théâtre en France à proposer une véritable saison d’opérette. Ce répertoire est injustement négligé : il y a tant de merveilles oubliées, de Messager à Audran, de Ganne à Hahn. Peu de directeurs, hélas, osent s’y risquer…

La Chauve-Souris dans les années 1980 : paillettes et faux-semblants

S.L. — Revenons à cette Chauve-Souris programmée pour les fêtes à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Quelle version avez-vous retenue ? Française ou allemande ? Ou bien française pour les dialogues et allemande pour les parties chantées ?

O. L.L. — La version allemande s’est imposée très vite, surtout pour les parties chantées. La prosodie allemande épouse tellement bien la musique qu’il aurait été impensable de faire autrement. Et le choix des dialogues allemand s’est également imposé.

S.L. — Qui plus est, les versions françaises des opérettes allemandes sont souvent un peu kitsch…

O. L.L. — Exactement. Et parfois, la musique elle-même se trouve déformée.

S.L. — Comme dans La Veuve joyeuse…

O. L.L. — Oui, tout à fait. Par exemple, dans « L’Heure exquise », on fait chanter Missia Palmieri avant Danilo, ce qui rompt l’équilibre voulu par Lehár.

Dans Die Fledermaus, je me suis autorisé à récrire certains passages des dialogues parlés : ils étaient très longs… Habituellement, les dialogues servent à faire avancer l’histoire, donc les modifier reste délicat. Mais dans La Chauve-Souris, c’est différent : les parties chantées portent déjà en elles une grande part de l’action dramatique. Le troisième acte est le plus difficile à monter. L’action a tendance à piétiner un peu : il faut faire en sorte que le spectacle continue d’avancer, comme il avançait aux actes précédents. Par ailleurs, la pièce Le Réveillon de Meilhac et Halévy dont s’inspire le livret est très fraîche, très drôle[1]. Autant j’ai raccourci parfois les dialogues de l’opérette de Strauss, autant, ici ou là, j’ai réintroduit certaines répliques de la pièce d’origine, que je trouvais particulièrement réussies.

S. L. — Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le spectacle lui-même ? Comment avez-vous construit votre vision de l’œuvre ?

O. L.-L. — Quand je m’attèle à un nouvel opéra, je veux que mon imaginaire reste le plus libre possible. Aussi, je ne me plonge pas tout de suite dans le livret. Je connais en général l’intrigue dans ses grands traits, mais je m’imprègne avant tout de la musique : je lis la partition, j’écoute les versions existantes… Car c’est bien sûr la musique qui véhicule avant tout les émotions. Ensuite, lorsque je pense avoir trouvé un univers qui me convient et qui, a priori, respecte l’esprit de l’œuvre, je me plonge dans le livret… avec éventuellement des bonnes ou des moins bonnes surprises. Je constate parfois, à la lecture du texte, que certaines de mes idées ne tiennent plus la route, auquel cas je réadapte bien sûr ma lecture de l’œuvre.

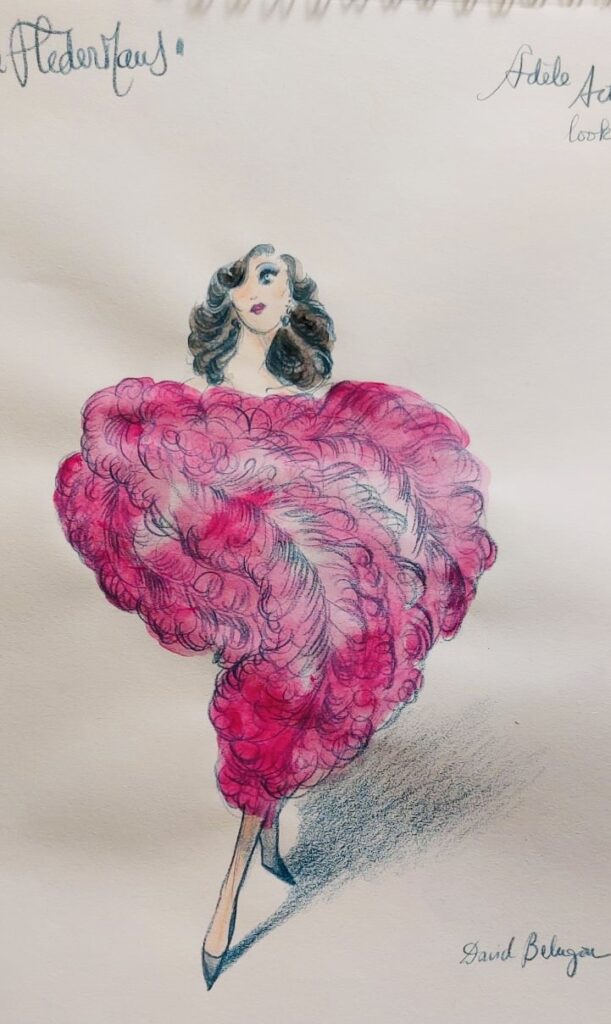

Die Fledermaus - ORW 2025 - costumes de Rosalinde (gauche) et Adèle (droite) - © David Belugou

La Chauve-Souris, c’est avant tout une comédie humaine, une étude de mœurs satirique qui dépeint des personnages à la vie monotone et routinière, rêvant d’aventures ! L’action repose sur les caractères bien plus que sur l’époque à laquelle l’œuvre a été composée, ce qui offre une certaine liberté… Plutôt que de transposer l’action à notre époque, j’ai choisi les années 1980 : celles de mon adolescence. C’était une période d’effervescence et de liberté : Madonna, Whitney Houston, George Michael, les blockbusters hollywoodiens (Star Wars, E.T.), les séries télévisées (Dallas, Dynasty, Miami Vice)… Tout semblait possible. On vivait dans un monde de créativité, de fantasmes et de gloires éphémères — exactement comme dans La Chauve-Souris, où les personnages jouent à être quelqu’un d’autre : Adèle rêve de théâtre, Rosalinde se fait passer pour une comtesse hongroise, Eisenstein devient marquis, le directeur de prison, « Chevalier »…

J’ai transposé tout cela à Los Angeles : Gabriel et Rosalinde (alias Gaby et Rosy !) sont des milliardaires de Sunset Boulevard ; ainsi, au premier acte, on se trouve dans une villa à la Dynastie, avec un immense escalier, un grand portrait d’Eisenstein et un autre de Rosalinde façon Andy Warhol. Alfred est un chanteur à la George Michael : il fallait que Rosalinde soit troublée par quelqu’un appartenant à un autre monde que le sien !

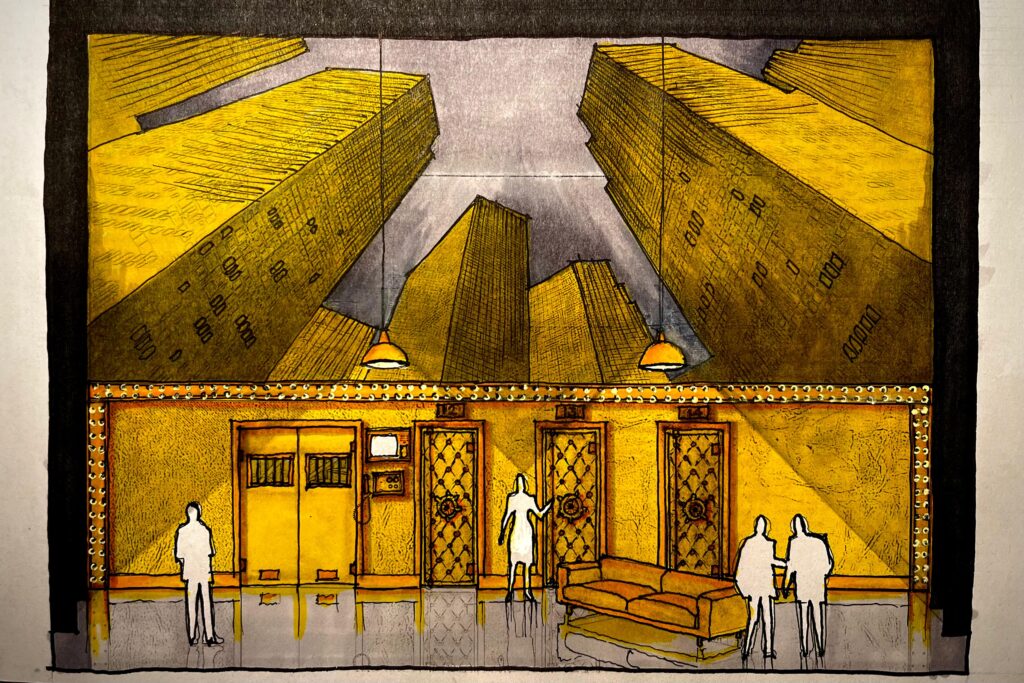

Le deuxième acte, celui de la fête chez Orlofsky, se déroule dans un lieu éphémère, un de ces anciens théâtres qu’on métamorphosait alors en night clubs, tels le Palace à Paris ou le Studio 54 new-yorkais.

Quant au troisième acte, c’est une “prison dorée” — une prison pour milliardaires, ou encore un coffre-fort renfermant les secrets et les vérités de chacun.

Enfin, j’ai donné au Dr. Falke un rôle plus central : c’est lui qui tire toutes les ficelles… Le public le comprendra dès la fin de l’ouverture !

Mettre en scène Die Fledermaus est toujours un défi : c’est une œuvre très jouée, très connue. Défi que j’espère relever en restant fidèle à l’esprit de Johann Strauss, au théâtre et surtout au public, pour qui, je le rappelle, nous faisons ce métier… Le tout, à ma manière !

——————————————————————–

[1] Comédie en trois actes créée le 10 septembre 1872 à Paris, Théâtre du Palais Royal.

Propos recueillis par Stéphane Lelièvre le 15 novembre 2025.

1 commentaire

Excellent article.