Une version scénique de la Résurrection ouvre l'édition 2025 du Festival de Caracalla

Un spectacle qui confond relecture iconoclaste et fautes de goût gratuites, sauvé par une très belle interprétation vocale féminine.

La résurrection du Christ… et de l’Église catholique

« Entre sacré et humain » : c’est le titre du festival d’été Caracalla 2025, un programme riche et pluridisciplinaire, dirigé par Damiano Michieletto, qui comprend de l’opéra (Traviata, Don Giovanni), de la musique sacrée (La Résurrection), des comédies musicales (West Side Story), de la danse et des concerts pop.

Le coup d’envoi est donné par l’oratorio sacré que le jeune Händel écrivit lors de son voyage en Italie en 1708 en tant qu’invité de la famille Ruspoli à Rome : une commande du pape Clément XI engagé dans la guerre de Succession d’Espagne. La décision de commander à un luthérien comme Händel un oratorio de Pâques sur un sujet aussi catholique est surprenante, mais le choix, s’expliquant bien sûr par la grande renommée du Saxon, participait probablement également d’une stratégie bien méditée pour célébrer la « résurrection » de l’Église catholique face à ses ennemis protestants.

Les 8 et 9 avril de 1708, l’un des oratorios les plus chers et les plus spectaculaires jamais vus à Rome fut donc représenté au Palazzo Bonelli (aujourd’hui Valentini), sur la Piazza Santi Apostoli : « l’Oratorio per la Risurrettione di Nostro Signor Giesù Cristo su poesia del Sig. Carlo Sigismondo Capece e musica del Sig. Giorgio Federico Hendel », comme on peut le lire dans le livret tiré à pas moins de 1 500 exemplaires. Cet exploit valut au marquis Ruspoli le titre de prince de Cerveteri l’année suivante. Le théâtre en bois installé à l’étage noble du palais offrait quatre niveaux de sièges pour l’orchestre et un podium pour le concertino pour cordes dirigé par Arcangelo Corelli. Les instrumentistes étaient partiellement dissimulés à la vue du public par une table richement décorée de cornes d’abondance et d’une grande toile de 12 mètres carrés peinte par Michelangelo Ceruti représentant la résurrection du Christ dans un flamboiement d’angelots et de chérubins, l’ange étant assis sur le tombeau pour l’annonciation à Marie Madeleine, Marie de Cléophas et Jean le Baptiste. À l’arrière-plan, des démons plongent dans l’abîme. Tels sont les personnages que l’on retrouve dans les 23 numéros de l’œuvre (dont deux duos et deux chœurs) répartis en deux parties et huit scènes.

Sur la toile était gravé le titre de l’oratorio avec des lettres de 18 cm de haut, éclairées par des bougies gardées par deux hommes ! L’orchestre était composé de 36 instruments à cordes, deux trompettes, un trombone, deux hautbois, une flûte et un basson. Le rôle de Marie-Madeleine a été interprété par Margherita Durastanti, malgré l’interdiction papale faite aux femmes de chanter sur les scènes publiques. De fait, après les deux représentations privées, elle fut remplacée par un castrat lors des représentations publiques. L’un des airs de Maddalena est le frivole « Ho un non so che nel core », qui conclut la deuxième scène de la première partie et que Durastanti chantera l’année suivante à Venise dans la profane Agrippina, l’un des nombreux exemples de réappropriation de ses propres œuvres, courants à l’époque.

Vocalement : le triomphe des femmes

Aujourd’hui, sous la majestueuse voûte en berceau des ruines de la basilique de Maxence, mais avec le bruit de la circulation romaine et le chant des mouettes au-dessus du Colisée et du Forum impérial, la musique de l’Orchestre baroque national des conservatoires – un projet soutenu par le ministère de l’Université et de la Recherche en collaboration avec le Conservatoire « Alessandro Scarlatti » de Palerme – est amplifiée de telle sorte que les sons sont aplatis et qu’il devient difficile de juger de l’interprétation instrumentale (qui ne semble pourtant pas excellente) et de la direction de George Petrou, un habitué du répertoire haendélien, sèche et précise dans laquelle on remarque cependant un certain élargissement des tempi, qui engendre sans doute une certaine fatigue des chanteurs, surtout masculins : un Charles Workman (Giovanni) toujours grand styliste mais trop sobre et un Giorgio Caoduro en difficulté avec le rôle exigeant de Lucifer. À la fin de la représentation, ils ont été les moins applaudis.

Éloge inconditionnel, en revanche, pour les voix féminines. Sara Blanch est un ange à la voix cristalline et à la technique sûre qui s’envole avec agilité dans « Disserratevi, o porte d’Averno » ou dans la suite « Risorga il mondo, lieto e giocondo col suo Signor », jusqu’au dramatique « Se per colpa di donna infelice ». Ana Maria Labin (Maddalena), en revanche, s’exprime dans un registre plus introspectif et douloureux, avec une ligne de chant attentive à la beauté du son. La Cleofe de Teresa Iervolino fut parfaite, très engagée dans les élans de « Naufragando va per l’onde », l’aria indéfectible où la métaphore de la tempête marine reflète la tourmente de l’âme humaine. Auparavant, elle avait offert un exemple grandiose d’expressivité émotionnelle alliée à une technique vocale parfaite avec l’intense « Piangete, sì piangete ».

Une mise en scène qui aligne de simples et gratuites fautes de goût

C’est la grande hétérogénéité des numéros musicaux de l’oratorio qui crée sa dramaturgie même en l’absence de réalisation scénique, mais ces derniers temps, de nombreuses pièces sacrées ont été présentées avec une mise en scène et une dramaturgie qui ajoutent souvent quelque chose de plus au plaisir de l’œuvre : c’est le cas du Saul mis en scène par Kosky à Glyndebourne en 2015 ou par Guth à Vienne en 2021. Sans parler du récent Stabat Mater de Castellucci à Genève. Ilaria Lanzino, une Pisane active à l’étranger comme metteuse en scène, en Pologne mais surtout en Allemagne, patrie du Regietheater, où elle a fait de Lucia di Lammermoor un homme. Elle fait aujourd’hui ses débuts en Italie avec cette lecture de l’oratorio de Händel sous la forme d’une histoire de famille contemporaine endeuillée par la perte de son fils. Le thème sacré solennel est donc joué dans l’intimité bourgeoise d’un couple dévasté par le chagrin, mais dès le début, la dramaturgie pose problème : comme il est d’usage, l’œuvre de Händel est introduite par une symphonie tripartite dans les mouvements Allegro-Lento-Allegro, et c’est précisément sur le thème de l’allegro d’ouverture qu’un cortège funèbre endeuillé entre en scène avec le petit cercueil blanc de l’enfant défunt. Un effet résolument aliénant. Mais c’est le deuxième allegro qui donne le ton de la scène, lorsqu’un groupe de pom-pom girls des deux sexes entre en scène, mené par un ange aux ailes duveteuses qui, après avoir chanté son premier air, doit faire face à Lucifer, qui s’était déguisé dans le groupe, mais qui maintenant, démasqué, s’abrite dans les coulisses pour réapparaître ensuite avec son vrai costume : si le diable s’habille en Prada, il porte ici une longue robe de soirée noire avec des paillettes, une perruque et un lourd maquillage. En résumé, nous dit la metteuse en scène, le déguisement de drag queen est diabolique et le mal réside dans le mélange des genres. Les participants à la Pride apprécieront…

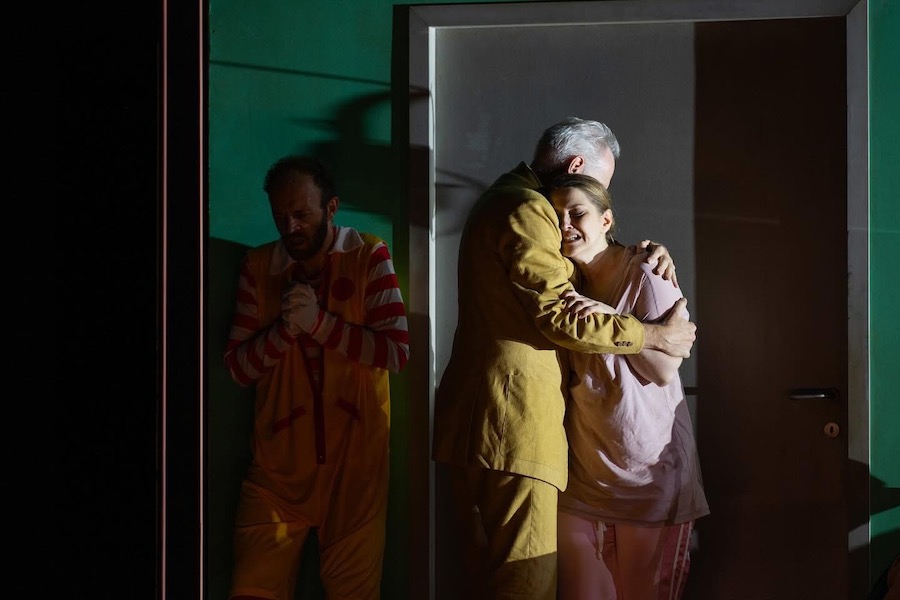

Sur les notes de l’oratorio sacré, nous assisterons ensuite au tableau vivant avec un arrêt sur image sur le petit enfant inutilement emmené à l’hôpital – où se trouve un clown, on ne sait pourquoi. Nous assisterons ensuite au drame de la mère (Madeleine) d’abord en crise religieuse, puis se consolant avec de l’alcool et enfin se faisant jeter sans ménagement de la maison par son mari (Jean), qui se console avec une autre épouse, déjà enceinte cependant, avec laquelle il vient de se marier. À moins qu’il ne s’agisse du flash-back d’un premier mariage ? Qui sait ? Dans le finale, un enfant arrive des stalles, blond bien sûr, emmenant la mère n° 1 tandis que la mère n° 2, avec son nouveau-né dans les bras, ainsi que la grand-mère Cléofe, Lucifer, le clown et d’autres personnages entonnent le chœur final « Louange au ciel et à la terre ».

Si Lanzino a souhaité ouvrir la porte des théâtres italiens avec ce spectacle, je ne sais pas si elle y est parvenue… Le spectacle est certes techniquement bien construit, mais il n’est pas du tout pertinent et regorge de moments qui ne sont pas des actes d’irrévérence, mais de simples et gratuites fautes de goût. Dans la scénographie de Dirk Becker, l’habituelle plate-forme rotative illustre les différents environnements définis de manière réaliste : l’autel de l’église ; la chambre d’enfant avec ses animaux en peluche ; la chambre des parents où le mari essaie de consoler sexuellement sa femme pendant qu’elle murmure « J’ai quelque chose dans le cœur », confondant la vision mystique de Madeleine avec les gémissements d’un orgasme.

Les costumes d’Annette Braun et les éclairages de Marco Filibeck complètent visuellement une lecture qui, selon la metteuse en scène, s’inspire du cinéma d’art et d’essai : Antichrist de Lars von Trier ; La chambre du fils de Nanni Moretti ; The Broken Circle Breakdown de Felix van Groeningen ; So Long, My Son de Wang Xiaoshuai. C’est beaucoup pour un spectacle malheureux, accueilli plutôt froidement par le public, qui n’a répondu à cette proposition que par de maigres applaudissements à la fin de cette troisième représentation.

Angelo : Sara Blanch

Maddalena : Ana Maria Labin

Cleofe : Teresa Iervolino

San Giovanni : Charles Workman

Lucifero : Giorgio Caoduro

Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, dir. George Petrou

Mise en scène : Ilaria Lanzino

Décors : Dirk Becker

Costumes : Annette Braun

Lumières : Marco Filibeck

La resurrezione

Oratorio en deux parties de Georg Friedrich Händel, livret de Carlo Sigismondo Capece, créé le 8

Festival de Caracalla 2025, représentation du 4 juillet 2025