Manuel de Falla, La vida breve (La Vie brève), drame lyrique en deux actes, livret de Carlos Fernández Shaw, créé (en français) le 1er avril 1913 au Casino municipal de Nice.

Angers-Nantes Opéra, 8 et 15 novembre 2025.

Ce spectacle formera un diptyque avec L’Amour Sorcier.

(Voyez ici notre dossier : « Se préparer L’Amour sorcier« ).

LES AUTEURS

Le compositeur

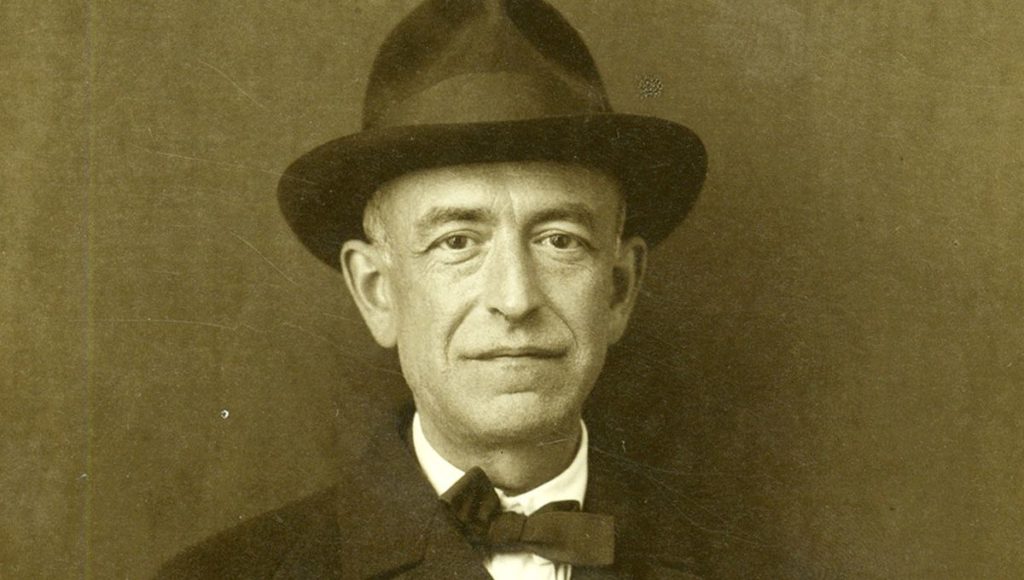

Manuel de Falla (1876-1946)

Falla s’illustra tout d’abord dans le genre de la zarzuela, mais c’est un premier opéra qui lui apporte la notoriété : La Vie brève, représenté à Nice en 1913. Lors d’un séjour dans la capitale française, il se lie avec des compositeurs tels Debussy, Ravel, Dukas

ou Albeniz, qui auront sur lui une certaine influence. Après La Vie brève, il compose sept Chansons populaires (1914), les ballets L’Amour sorcier (1915) et Le Tricorne (1919), Le Retable de Maître Pierre (1923). Une dernière œuvre, L’Atlantide, restera malheureusement inachevée. La personnalité singulière de Falla lui permit de créer une œuvre particulièrement originale qui en fait l’un des musiciens les plus séduisants et les plus intéressants de son temps.

Le librettiste

Carlos Fernández Shaw (1865-1911)

Carlos Fernández Shaw naît à Cadix le 23 septembre 1865, d’un père espagnol et d’une mère anglaise. Il s’illustra en tant qu’auteur principalement dans trois domaines : la poésie, le théâtre et le journalisme. Il participa fréquemment à la création d’œuvres musicales, notamment pour les compositeurs Ruperto Chapí (il écrivit pour lui les textes de plusieurs zarzuelas : La revoltosa, La chavala, Las bravías mais aussi le livret de son opéra Margarita la tornera) et Manuel de Falla (La vida breve). Ce dernier livret prend appui sur La chavalilla, un poème tragique dont il est également l’auteur.

En tant que journaliste, il signe des articles pour La epoca, La illustración et El correo, ou encore le magazine d’avant-garde madrilène Prometeo. Carlos Fernández Shaw meurt à Madrid le 7 juin 1911.

L’ŒUVRE

La création et la fortune de l'oeuvre

En 1905, Falla saisit l’opportunité d’un concours proposé par l’Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando pour composer un opéra (en un acte, selon les modalités du concours). Falla remporte le prix, mais déchante assez vite : contrairement à ce qu’il espérait, le Teatro Real ne se montre guère disposé à monter son œuvre. Qu’à cela ne tienne. Fort du succès remporté auprès du jury, Falla réalise son rêve : il se rend à Paris, où il rencontre Dukas, mais aussi Ravel et Debussy, dont il écoute les conseils. La partition originale de La vida breve se trouve ainsi quelque peu modifiée, dans son orchestration, le développement de certaines idées musicales, ou encore son architecture, les deux scènes avec intermezzo devenant deux actes. Falla présente alors son l’œuvre à Albert Carré, directeur de l’Opéra-Comique, qui se montre intéressé… sans donner suite. L’œuvre finalement sera créée au Casino de Nice le 1er avril 1913, dans une traduction française signée Paul Milliet. Le succès remporté par les représentations réveille l’intérêt de Carré: La Vie brève est finalement jouée à l’Opéra-Comique en janvier 1914.

Ces deux succès remportés en France suscitent la curiosité de Madrid : pas du Teatro Real (où l’œuvre ne sera créée qu’en… 1997 !), mais du Théâtre de la Zarzuela, où La Vie brève reçoit un accueil enthousiaste lors de sa création le 14 novembre 1914.

Le livret

Acte 1

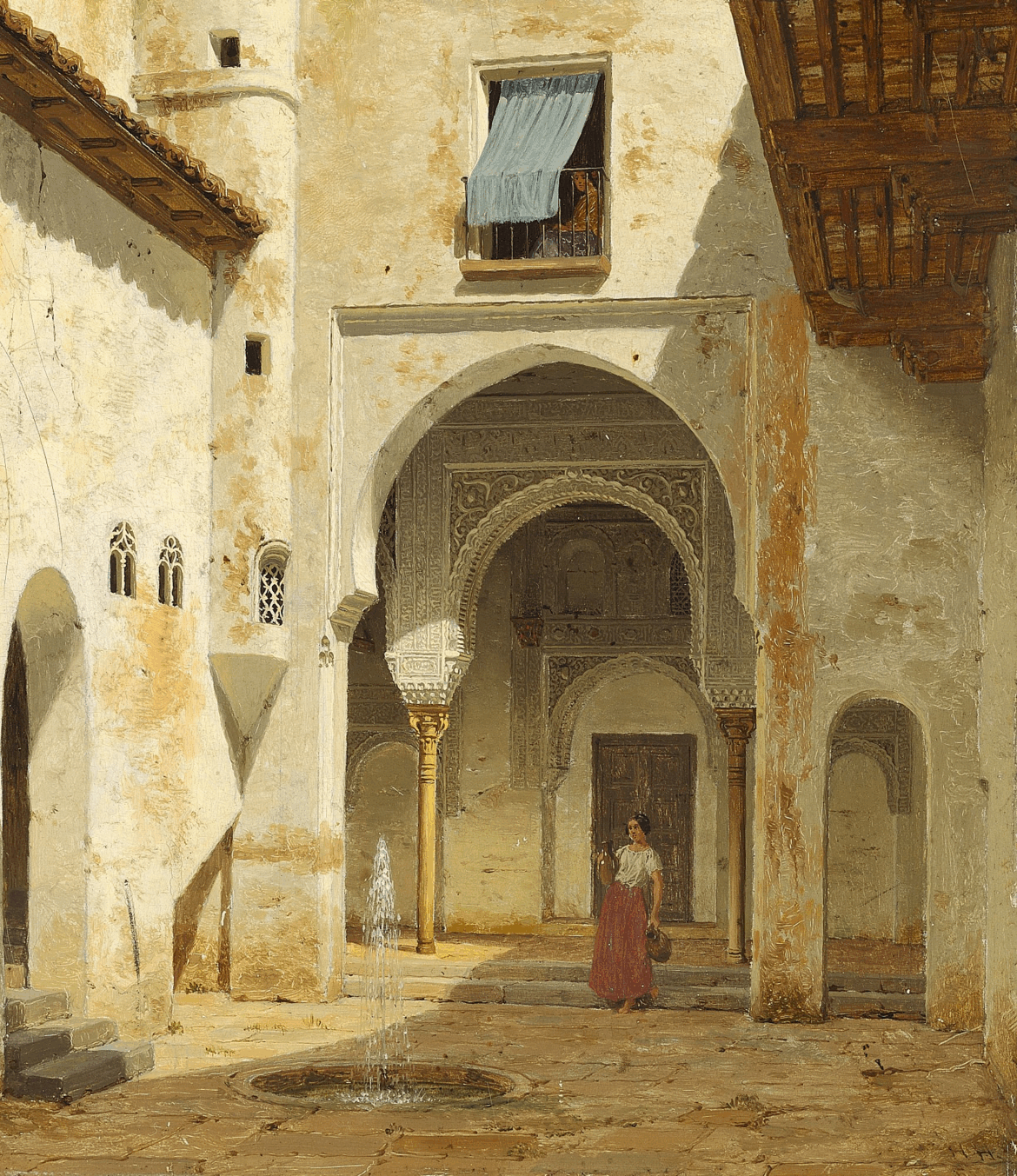

La cour d’une maison de gitanes dans l’Albaicin, le quartier ziride de Grenade.

On entend des forgerons chanter en travaillant. C’est là que vit la jeune Salud (soprano), avec sa grand-mère (mezzo-soprano) et son oncle Sarvaor (basse chantante). Salud attend l’homme qu’elle aime, le jeune Paco (ténor), d’un statut social supérieur au sien. Alors que sa grand-mère l’exhorte à la patience, Paco arrive et les deux jeunes gens chantent un duo d’amour. Paco, cependant, est attaché à une autre femme, Carmela (mezzo-soprano), d’une classe sociale supérieure à celle de Salud, plus conforme à son propre statut. Le vieil oncle connaît la liaison de Paco avec Carmela : « Demain, il épouse une fille de sa classe et de sa caste, une fille assez jolie et de plus fort riche ! » Devant la grand-mère effrayée, il menace de tuer Paco.

Acte 2

Une petite rue à Grenade. La façade latérale de la maison de Carmela et de son frère Manuel (baryton) borde cette petite rue.

On entend, provenant de la maison de Carmela, des chants de fête et des musiques de danse. Salud a appris que Paco devait épouser une autre femme. Elle apparaît, regarde à travers une fenêtre à l’intérieur de la maison et se désespère : « L’infâme ! l’infâme ! Que lui ai-je fait

pour qu’il me tue ainsi ? Tous me cachaient cela, lui, par vilenie ; les autres, par pitié ». Salud est rejointe par sa grand-mère, qui tente de la consoler, et par son oncle, qui maudit le jeune homme. Salud entend la voix de Paco. « Il faut qu’il entende aussi la mienne! ». Elle se met à chanter le chant des forgerons entendu au premier acte : « Malheur à qui naît enclume, au lieu de naître marteau ! » En entendant la voix de Salud, Paco blêmit… Salud et l’oncle décident de pénétrer dans la maison.

Devant les invités médusés, Salud demande à Paco qu’il achève de la tuer : « Je ne viens pas chanter ! Je ne viens pas danser ! Je viens voir cet homme, et lui dire, pour Dieu, qu’il me tue, qu’il achève enfin de me tuer !… » Paco accuse Salud de mentir. La jeune femme tombe morte devant les invités horrifiés.

La musique

La vida breve est la première grande œuvre d’un Manuel de Falla nouveau venu dans le monde de la composition musicale. Pourtant, la personnalité du musicien transparaît déjà nettement, notamment dans l’importance accordée au chœur et surtout à l’orchestre – une importance sans commune mesure avec ce qui s’était fait jusqu’alors dans le répertoire hispanique, et qui s’observe dans le soin extrême accordé à l’orchestration, le remarquable équilibre entre voix et pâte orchestrale, mais aussi dans les quelques pages instrumentales qui émaillent la partition. En témoignent les célèbres « Interlude» et Danse » de l’acte II, avec, pour le premier (dans lequel intervient ponctuellement le chœur), absolument superbe, une atmosphère particulièrement sombre et contemplative, et pour la seconde une profusion de rythmes et de couleurs qui sonnent comme une célébration des traditions musicales espagnoles. De fait, la musique traditionnelle espagnole est bien présente dans La vida breve et dans l’oeuvre de Falla en général (avec, entre autres, les couplets du Cantaor, devant être interprété par un chanteur de flamenco au début du second acte). Mais au-delà de références évidentes aux musiques traditionnelles, on ne trouve presque guère de « citations » musicales précises, le folklore se trouvant ainsi en quelque sorte toujours « réinventé ».

La tonalité de l’œuvre est évidemment très sombre, et cette atmosphère pesante est présente dès les premières scènes avec le chant des forgerons (interprété au début de l’opéra par une voix mélancolique : « Il faut travailler. C’est nous qui devons peiner pour que les autres puissent s’amuser !… »), puis par le chant de Salud (« Vivent ceux qui rient ! Que meurent ceux qui pleurent ! »), avant que la voix anonyme ne réintervienne après le duo « d’amour », semblant annoncer la fin tragique de l’héroïne : « Malheureuse la pauvre femme, née sous une mauvaise étoile ! Malheureux celui qui naît enclume plutôt que marteau !… ». Ce poids du destin, l’ancrage de l’action dans un chronotope contemporain évoquant les petites gens et les laissés pour compte de la société, la violence des sentiments et la mort brutale de l’héroïne : l’œuvre de Falla s’inscrit dans la mouvance du naturalisme ou du « vérisme » caractéristiques des œuvres musicales de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, tout en présentant une indéniable originalité, fruit du langage musical déjà éminemment personnel d’un compositeur âgé de 27 ans à l’époque où il compose son opéra.

Pour écouter l'œuvre

CD

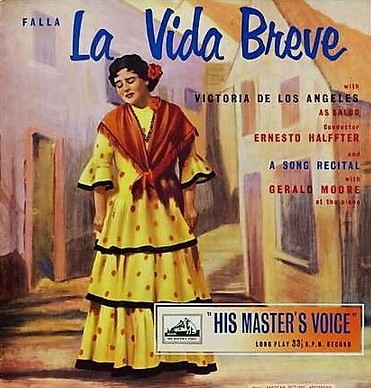

Hallfter/ De Los Angeles, Civil. Chœurs de La Capilla Clasica Polifonica, Orchestre Symphonique de l’opéra de Barcelona, 1 CD Somm, 2006 (enr. 1954).

De Burgos / De Los Angeles, Cossutta. Orfeon Donostarria, Orquesta nacional de España . 1 CD EMI 1990 (enr. 1966).

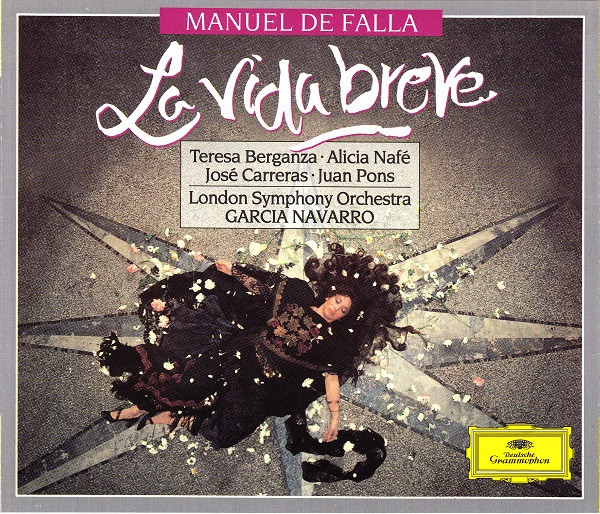

Navarro / Berganza, Carreras. Ambrosian Opera Chorus, London Symphony Orchestra. 2 CD DG (+ L’Amour sorcier), 1978.

Lopez-Coboz / Nafe, Ordóñez. May Festival Chorus, Cincinnati Orchestra. 1 CD Telarc, 1992.

Pons / Egido, Ordóñez. Cor de Valencia, Orquestra Ciudad de Granada. 1 CD Harmonia Mundi, 1998.

Valdés / Sanchéz, Valls. Prince of Asturias Foundation Choir, Asturias Symphony Orchestra. 1 CD Naxos, 2002.

Mena / Herrera, Machado. RTVE Symphony Chorus, BBC Philharmonic. 1 CD Chandos, 2018.

DVD et Blu-ray

Maazel; de Monaco / Gallardo-Domas, de Leon. Cor de le Generalitat Valenciana, Orquesta de la Communitat Valenciana. 1 Blu-ray Unitel Classica, 2011.

Streaming

Douglas Kinney Frost / Erica Petrocelli, David Rivera. New England Conservatory, 2016.

LES ARTISTES DU CONCERT D'ANGERS-NANTES OPÉRA

Le chef d'orchestre

Roberto FORES VESES

D’origine espagnole, Roberto Forés Veses remporte à l’unanimité le concours de direction d’orchestre d’Orvieto en 2006. Depuis 2012, il est directeur musical et artistique de l’Orchestre National d’Auvergne. Il se produit fréquemment en France, mais est également souvent invité à l’étranger.

Il a ainsi dirigé les orchestres philharmoniques du Luxembourg, de Prague, de Saint-Pétersbourg, de l’Oural, de Nagoya, de la NHK, d’Odense, de Porto « Casa da Musica », de Salta et de Yamagata ; les Hong Kong Sinfonietta, Sinfonia Finlandia, l’Asturias Symphony Orchestra, Moscow City Symphony – Russian Philharmonic, …

Roberto Forés Veses dirige régulièrement le répertoire symphonique mais est aussi très attaché à l’opéra. Dans le répertoire lyrique, il a dirigé notamment Salomé et l’Elixir d’amour (Teatro Regio de Turin), Macbeth (Bolchoï), Le Voyage à Reims, Don Pasquale, La Cenerentola, Lakmé, La Flûte Enchantée, Le Barbier de Séville, Così fan tutte, La Finta Gardiniera, La Bohème, Don Giovanni, l’Enlèvement au sérail aux opéras de Montpellier, Nice, Avignon, Vichy, Helsinki, Rouen, Toulon, Reims, Orvieto et Clermont Ferrand. Il enregistre pour les labels Aparté et Warner Classics.

Interview de Roberto Forés Veses à l'occasion de Don Pasquale à l'Opéra d'Avignon 2015)

Les chanteurs

Patricia PETIBON, soprano (Salud)

Découverte par William Christie, Patricia Petibon interprète de nombreux rôles du répertoire baroque : Ginevra dans Ariodante à Genève et Alcina au Festival d’Aix-en-Provence ou bien Euridice dans Orfeo ed Euridice.

Elle commence sa carrière en tant que soprano colorature. Très vite cependant, son répertoire s’élargit et la chanteuse aborde progressivement des emplois à la voix plus variés et plus lyriques. Elle a notamment interprété avec un grand succès le rôle-titre de Lulu de Berg à Genève, à Barcelone et à Salzbourg, Camille dans Zampa de Hérold à l’Opéra Comique, Blanche dans Les Dialogues des Carmélites, Elle dans La Voix humaine et Mélisande dans Pelléas et Mélisande au Théâtre des Champs-Élysées, Manon au Grand Théâtre de Genève. Les plus grandes salles lyriques l’ont accueillie (Grand Théâtre de Genève, Théâtre des Champs-Elysées, Festival d’Aix-en-Provence et de Salzbourg, Liceu de Barcelone, Opéra national du Rhin,…

Patricia Petibon est à la tête d’une importante discographie, dans laquelle elle interprète des œuvres de compositeurs très variés. Parmi ses derniers enregistrements : Amoureuses (Gluck, Haydn et Mozart) avec le Concerto Köln dirigé par Daniel Harding, Rosso (airs baroques italiens), Melancolia (airs et mélodies espagnols), Nouveau monde (airs baroques d’Angleterre, de France, d’Espagne et d’Amérique latine) avec La Cetra et Andrea Marcon, La Belle Excentrique et L’Amour, la Mort, la Mer, accompagnée de la pianiste Susan Manoff et « La Traversée », comprenant des airs des 17e et 18e siècles.

Francis Poulenc : "Les chemins de l'amour" (piano : Susan Manoff ; violoncelle : Christian-Pierre La Marca)

Carlos NATALE, ténor (Paco)

Carlos Natale est né à Buenos Aires en Argentine. Il obtient son diplôme de chanteur lyrique à l’Institut Supérieur d’Art du Théâtre Colón de Buenos Aires, ainsi qu’un Master à l’Académie Mozarteum de Salzbourg.

Il remporte ensuite plusieurs prix : prix de l’Opéra de Rome lors de la compétition internationale « Voix Nouvelles 2005 » au Théâtre Colón de Buenos Aires ; 1er prix du « Turandot International Competition 2009 » de Vérone ; prix du Lied allemand au « Lions Gesangswettbewerb Gut-Immling ».

C’est au Théâtre Colón que Carlos Natale fait ses débuts, dans des rôles d’opéras classiques italiens et français, mais aussi dans certaines œuvres plus rares : Hin und zurück de Hindemith, Opéra-minute Milhaud et Richter de Esteban Buch. Cet éclectisme se maintiendra au fil de sa carrrière, puisqu’il continue d’interpréter un répertoire très vaste allant du classicisme aux œuvres contemporaines (il a notamment participé à la récente création d’On purge bébé à la Monnaie de Bruxelles). Parmi les oeuvres qu’il a dernièrement interprétées : La Cenerentola (Don Ramiro) , Don Giovanni (Don Ottavio), Cosi fan tutte (Ferrando), Faust, I Capuletti e i Montecchi (Tebaldo), Don Pasquale (Ernesto), L’Elisir d’Amore (Nemorino), La Fille du Régiment (Tonio), Falstaff (Fenton), Die zauberflote (Tamino), Lakmé” Gerald), Der Rossenkavalier (Il tenore italiano), Der flieghende hollander (le Pilote),… Il s’est produit dans de nombreuses salles prestigieuses : Teatro dell’Opera di Roma, Opéra Comique de Paris, Teatro Comunale di Bologna, Opéra Royal de Versailles, Théatre du Capitole de Toulouse, Opéra Royal de Wallonie, Opéra de Rouen, Teatro Colon de Buenos Aires, Teatro Argentino de La Plata, Opéra de Fribourg, Opéra de Lausanne, Teatro Bellini de Catane, etc.

Rossini Il barbiere di Siviglia - "Se il mio nome" (Opéra de Nantes, 2021)

Lucie ROCHE, mezzo-soprano

D’origine marseillaise, Lucie Roche se produit dans de nombreux rôles du répertoire français : La Maman, La Tasse chinoise, La Libellule (L’Enfant et les Sortilèges) ; Dulcinée (Don Quichotte) ; Carmen ; Nicklausse, la Muse (Les Contes d’Hoffmann) ; Sœur Mathilde et Mère Jeanne (Dialogues des Carmélites) ; Marie (Moïse et Pharaon) ;… Mais son répertoire s’élargit aux œuvres allemandes (Waltraute et Grimgerde dans Die Walküre, la Dryade dans Ariadne auf Naxos, une Fille fleur dans Parsifal, la première servante dans Elektra, la Troisième Dame dans La Flûte Enchantée) ; russes (Olga dans Eugène Onéguine) ; italiennes (Alisa dans Lucia di Lammermoor) ; espagnoles (L’Amour Sorcier).

Lucie Roche chante également régulièrement en concert, qu’il s’agisse d’œuvres sacrées (Missa Solemnis de Beethoven, Requiem de Duruflé, Petite Messe Solennelle et Stabat Mater de Rossini…) ou de mélodies et lieder (Des Knaben Wunderhorn de Mahler). Elle s’est souvent produite en France (festival d’Aix-en-Provence, Angers-Nantes Opéra, Théâtre des Champs-Elysées,…) mais a également chanté en Corée, en Suisse ou en Italie.