Genève, Stabat Mater de Pergolèse

Castellucci signe ici un spectacle fort et troublant, donnant à voir un rite quasi liturgique propice au recueillement.

Si certains pensent que le Stabat Mater de Pergolèse est empreint d’une certaine légèreté propre au XVIIIe siècle, ils devraient se précipiter à la cathédrale protestante Saint-Pierre de Genève et se rétracteront probablement totalement avec l’avant-dernière représentation de la saison du Grand Théâtre. Si l’œuvre n’a pas été conçue pour la scène, Romeo Castellucci réussit le tour de force de donner vie aux images troublantes évoquées par la séquence du bienheureux Jacopone da Todi (1230 ? -1306), auteur probable des tercets formés de deux octonaires et d’un septénaire dont la première partie, « Stabat Mater dolorosa | juxta crucem lacrimosa | dum pendebat filius », est une méditation sur la souffrance de la mère de Jésus lors de la passion et de la crucifixion de son fils, tandis que la seconde, qui commence par « Eia, Mater, fons amoris, | me sentire vim doloris | fac, ut tecum lugeam », est une invocation de l’orateur à participer à la douleur de la mère du Christ.

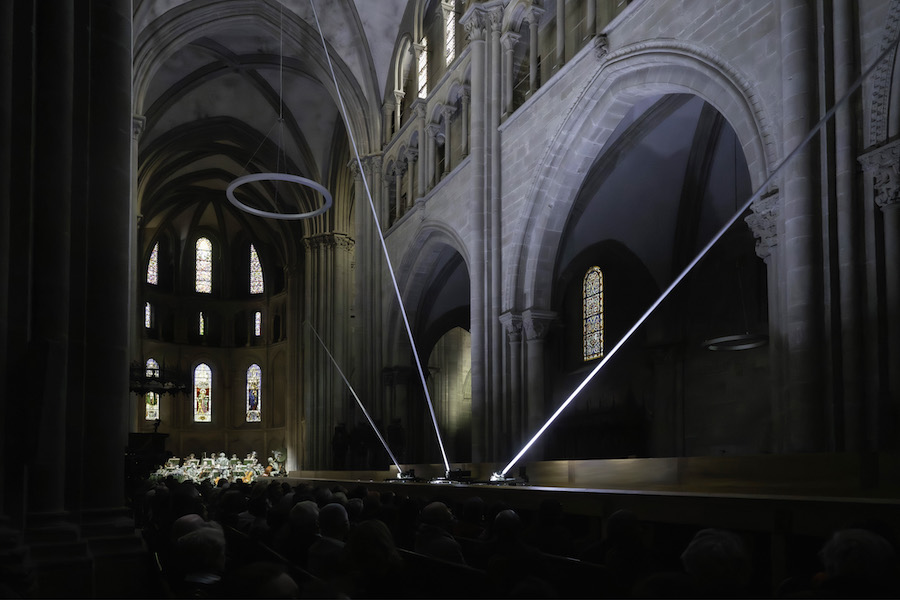

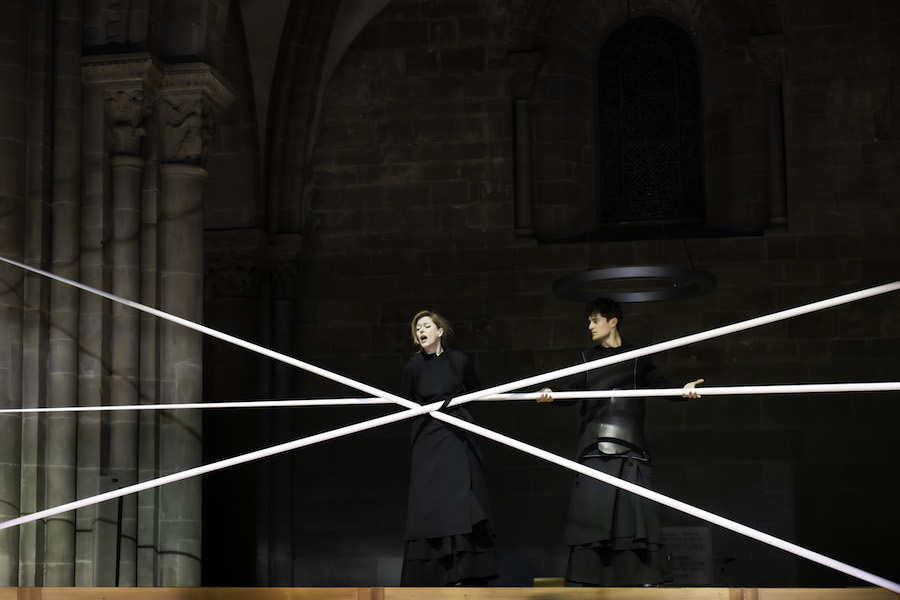

La première impression en entrant dans l’austère temple de la Réforme calviniste[i] est déconcertante tant par la perspective que par le dispositif symbolique mis en place dans l’église : les bancs sont alignés le long de la nef et orientés vers le sud sur une très longue estrade en bois clair sur laquelle se déroule la cérémonie. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : le théâtre rituel de Castellucci trouve ici sa forme la plus significative, celle d’un rite quasi liturgique qui n’exige pas d’applaudissements, mais une participation intense des spectateurs, et où signes religieux et picturaux s’entremêlent dans un espace d’une grande intensité émotionnelle. Les quelques lumières sont focalisées sur une inquiétante procession de soldats en tenue de camouflage, casques et lunettes noires, armés d’instruments de musique, également peints en gris-vert, qui vont s’installer dans le chœur : ce sont les musiciens de l’Ensemble Contrechamps – dix-huit instrumentistes à vent, trois percussionnistes et cinq cordes basses – qui entonnent, en prélude à la musique de Pergolèse, les Quatre pièces pour orchestre de Giacinto Scelsi, compositeur ligure (1905-1988), premier adepte en Italie du dodécaphonisme d’Arnold Schönberg. Scelsi a également anticipé des courants de la musique contemporaine comme la musique minimale et la musique spectrale, et avec les Quattro pezzi su una nota sola, écrites en 1959 et originellement pour orchestre de chambre, il a voulu rendre perceptible la vibration et la profondeur du son, sa consistance plutôt que l’art combinatoire des notes, qui ne sont ici qu’une pour chaque pièce, vivant des moindres variations dynamiques, de la couleur et de la densité renforcées par la réverbération de l’environnement. Il s’agit d’une ouverture de l’espace dans la première pièce, d’un appel dans la deuxième, d’une attente et d’une recherche dans la troisième, et d’une vision infernale à travers un amas assourdissant dans la quatrième. Sous la direction de Barbara Hannigan, également méconnaissable sous sa tenue de camouflage, un empâtement matériel monochrome et spectral est créé sur lequel trois très longs poteaux blancs montés sur des bases motorisées se déplacent dans un ballet abstrait, se balançant dans la nef de la cathédrale comme des faisceaux de lumière laser.

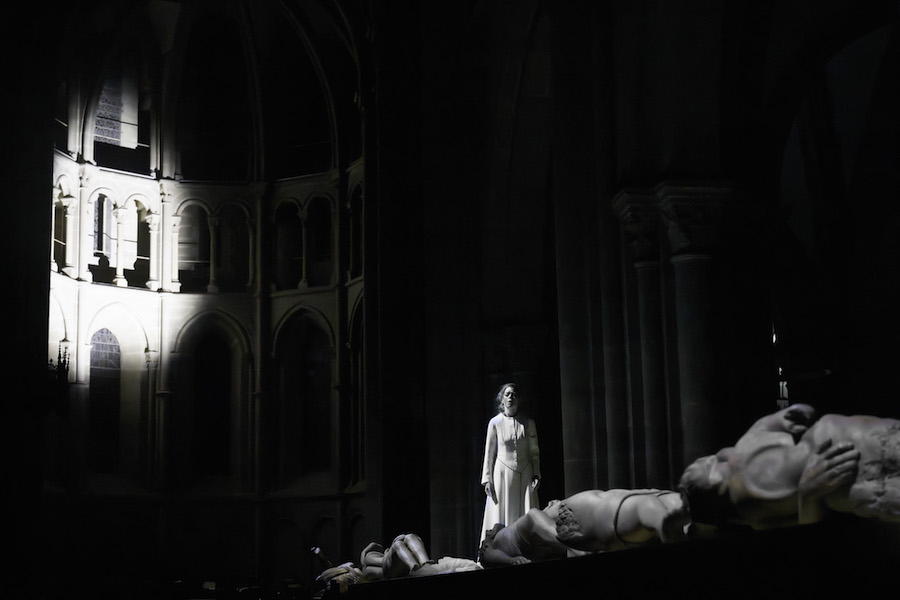

L’éclairage diffus met en valeur le drame qui va se dérouler. Des femmes et des hommes vêtus de gris arrivent et forment des groupes compacts qui « donnent naissance » d’abord à une petite fille, puis à la figure masculine de saint Jean et enfin à la figure féminine de Marie. Pendant la représentation, les interprètes et les personnages sont disposés en tableaux vivants rappelant les figures des pleureuses médiévales ou baroques tandis que la musique de Pergolèse, interprétée par l’ensemble Pomo d’Oro, quintette à cordes et orgue cachés à la vue des spectateurs, se greffe sur celle de Scelsi avec une continuité surprenante. Les tempi sont dilatés, tenant compte de la réverbération acoustique, et les voix de Barbara Hannigan et Jakub Józef Orliński sonnent comme celles de pleureuses émergeant d’un deuil collectif. L’interprétation de la soprano est dramatique, presque viscérale et extrêmement contrastée, tandis que la ligne vocale du contre-ténor est plus sobre, mais caractérisée par une grande projection et une intense présence sur scène. Dans leurs différentes approches interprétatives, les deux chanteurs atteignent des niveaux dramatiques et émotionnels très élevés. Visuellement, le spectacle culmine avec l’arrivée d’une quinzaine d’enfants – et après le concert d’hier soir, on ne peut s’empêcher de penser aux enfants du camp de Terezín dans leurs petites robes grises… – qui reçoivent sur leurs genoux des représentations du corps supplicié du Christ. Un mélange déchirant d’innocence et de mort.

Sur l’Amen final se greffent les Trois prières latines (1970) de Scelsi pour chœur a cappella, ici les choristes de la Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève, invisibles et au chant lointain et éthéré. Enfin, la voix de Barbara Hannigan dans le virtuose Halleluja, clôt la soirée alors que, dans l’obscurité, les portes centrales de la cathédrale s’ouvrent lentement et que le public regagne le parvis. Certains ne peuvent s’empêcher d’applaudir, peut-être pour évacuer la tension accumulée, mais la plupart restent silencieux, comme profondément recueillis…

——————————————————————–

[i] Une note dans le programme précise que « la scénographie et les images présentées sont de la seule responsabilité des artistes et n’impliquent en rien l’Église protestante de Genève ».

Soprano et direction musicale : Barbara Hannigan

Contre-ténor : Jakub Józef Orliński

Ensemble Pomo d’Oro

Ensemble Contrechamps

Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève

Direction de la Maîtrise Magali Dami & Fruzsina Szuromi

Mise en scène, scénographie, costumes et lumières : Romeo Castellucci

Dramaturgie : Christian Longchamp

Collaboratrice artistique : Maxi Menja Lehmann

Collaboratrice décors : Paola Villani

Collaboratrice costumes : Clara Straßer

Collaborateur éclairages : Benedikt Zehm

Stabat Mater

Oratorio de Giovanni Battista Pergolesi

Créé en 1736 à Pouzzoles, version originale

Musiques de Giacinto Scelsi

Three Latin Prayers pour chœur a cappella (1970)

Quattro Pezzi (su una nota sola) pour orchestre (1959)

Genève, Cathédrale Saint-Pierre, concert du 16 mai 2025