Rencontre avec FRANCESCO MICHELI, le volcanique directeur du Festival Opera Donizetti de Bergame

Il a donné une belle impulsion au Festival Donizetti de Bergame, où raretés et mises en scène originales suscitent l’intérêt et la curiosité d’un public international. Rencontre avec Francesco Micheli, metteur en scène et directeur de festival comblé…

Renato VERGA : Le Festival Opera Donizetti de Bergame est terminé et il est enfin temps de s’entretenir avec son directeur Francesco Micheli. “Volcanique » est l’épithète la plus souvent utilisée pour vous décrire, mais que pensait faire le petit Francesco quand il serait grand ? Je pose cette question parce qu’il semble que le futur ait rempli toutes les champs du possible : metteur en scène, directeur artistique, enseignant, écrivain, auteur de textes multimédias, créateur de projets innovants pour rapprocher les jeunes de l’opéra, animateur, conteur, homme de télévision, de cinéma et de théâtre, spécialiste de la musique de Donizetti, ambassadeur de sa ville, Bergame, qui sera la capitale italienne de la culture en 2023… Qu’ai-je oublié ?

Francesco MICHELI : Sans aucun doute, dès mon plus jeune âge, j’étais un enfant assez surexcité et effervescent. Je me souviens que quand on me posait la question : » Que feras-tu quand tu seras grand « , mes réponses allaient de cuisinier à astronaute… Mais la réponse la plus récurrente, et profondément vraie, était enseignant : j’avais une passion pour mon instituteur et la possibilité de partager la connaissance, de médiatiser la connaissance et donner l’accès aux domaines de la beauté de l’humanité et de la création a toujours été la vocation la plus profonde chez moi. Il est vrai que la mise en scène a une dimension didactique, mais je dois dire que l’enseignement me manque, même si la « Bottega Donizetti » me donne quand même un peu l’occasion de le pratiquer.

Pour être honnête, cependant, pendant des années, j’ai ressenti une vocation, avec un V majuscule : j’étais très fasciné par les jésuites, à tel point que j’ai longtemps fréquenté le centre San Fedele à Milan. Et il y a eu une phase où j’étais sur le point d’entrer dans l’Ordre, mais ensuite j’ai fait ma première mise en scène d’opéra et j’ai réalisé que le véritable amour était celui-là !

Vue de Bergame – © Hozinja

R.V. : Avec tout l’attachement que vous portez à votre ville natale, où vous êtes né en 1972, c’est pourtant à Milan que vous avez découvert le monde à l’âge de 19 ans, même si c’était une ville en crise en 1991, une ville dépourvue de l’éclat qui avait été le sien. Trois semaines à l’Univerité Bocconi, puis une licence en lettres modernes et un diplôme de la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Vous semblez avoir été frappé par la richesse de la scène théâtrale milanaise.

F.M. : Pendant mon enfance, je venais souvent à Milan avec mes parents et j’étais fasciné par cette métropole. À la fin du lycée, j’ai essayé de réaliser mon premier rêve, qui était de venir étudier à Milan. Bergame est une ville étrange, qui génère peut-être une forme d’impatience mais génère en même temps un profond attachement. Milan était la métropole la plus accessible, mais la malchance a voulu que j’arrive en pleine crise, pendant les procès de la classe politique locale pour corruption. Pour cette raison, pendant les années 90, tout, à Milan, se faisait en général « en privé » – mais aussi parce que nous étions des étudiants sans le sou et que nous avions l’habitude de nous rencontrer dans nos appartements pour boire un verre. Mais nous profitions également de la glorieuse scène culturelle : la Triennale, la Permanente, sans oublier la Scala et le Piccolo Teatro. Moi qui ai fréquenté l’Accademia, j’ai vécu pendant sept ans une immersion totale très fatigante, onéreuse, mais aussi très enrichissante.

R.V. : Mais vous ne regrettez pas votre passé au Val Brembana ? (Note du traducteur : vallée de Lombardie dans laquelle se trouve Bergame). Quel héritage en avez-vous retiré ?

F.M. : Repenser à ces années m’oblige à faire un puissant voyage à l’intérieur de moi-même car, d’une part, j’ai beaucoup souffert en grandissant en tant qu’individu, en tant qu’artiste et en tant qu’homosexuel dans une région aussi sévère, dure et isolée que le Val Brembana.

Le Val Brembana – © Matthew Ghera

D’autre part, elle était emblématique de nombreux aspects de mon caractère, hérité de mes parents : mon père appartenait à une famille de paysans depuis des générations, tandis que ma mère était issue d’une famille de la haute bourgeoisie. Lors des déjeuners de fête, je me retrouvais avec des familles très vivantes, humainement riches, très « théâtrales » toutes les deux ! C’était un peu comme dans le film Novecento (1900) de Bertolucci ! D’un côté une famille de tradition paysanne, franche, libre, voire brutale, avec une ironie féroce qui courait de bouche en bouche ; de l’autre un milieu raffiné, cultivé, sobre et réservé. J’ai eu la chance de pouvoir profiter d’un échantillon très varié de l’humanité dès mon plus jeune âge et d’avoir incorporé une série d’anticorps anti-bourgeois, de sorte que je me considère comme assez immunisé contre la soif de succès, l’argent et toute une série de valeurs qui sont dangereuses pour moi et qui corrodent l’intégrité et la beauté d’une personne. L’isolement m’a également laissé une grande soif de métropole, mais le caractère bergamasque, quelque peu rude et sévère, est resté en moi.

R.V. : Et quel souvenir gardez-vous de votre première mise en scène ?

F.M. : Il s’agit de Maria Stuarda, reina di Scotia, une pièce de Federico della Valle datant de 1591 mais publiée en 1628, l’une des perles de la dramaturgie italienne du XVIIe siècle. Pour moi, qui avais suivi des études classiques et avais une passion fondamentale pour l’opéra, arriver à l’école Paolo Grassi, qui est une grande école de théâtre, a constitué un véritable exploit car je n’avais aucune expérience théâtrale contrairement à mes camarades de classe, et ce fut un apprentissage très fatigant mais instructif. En troisième année, dans une forme totalement autogérée, j’ai eu le désir, après tant de Shakespeare, de Grotowski, etc., de pouvoir donner de l’espace à mon imagination : depuis le lycée, j’adorais ce texte ruisselant de joyaux baroques rhétoriques et plein d’une musicalité qui nous était propre et qui me ramenait au chef-d’oeuvre de Donizetti : mon amour pour Gaetano s’y trouvait déjà ! J’ai mis toute mon âme dans cette première création dramaturgique : la représentation a eu lieu dans une salle du Paolo Grassi avec le public disposé en cercle ; un rideau divisait le public en deux, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, et les actrices prenaient les spectateurs par la main et les conduisaient vers les sièges. Là, mon désir de rendre l’expérience théâtrale « globale » était déjà évident.

R.V. : Ensuite, il y a eu les années ASLICO (Associazione Lirica e Concertistica) et Reggio Emilia : que vous ont apporté ces premières expériences ?

F.M. : Je pense avoir vécu là une phase très particulière car la mise en scène d’opéra en Italie était encore une expérience aventureuse, tendant à se baser sur l’atelier d’un jeune artiste qui était l’assistant d’un grand maître et qui, au fil du temps, se faisait les dents. La rencontre avec ASLICO a été une grande opportunité pour moi : celle consistant à apprendre à être un metteur en scène, et surtout apprendre à considérer les chanteurs comme des interprètes à part entière. Je me souviens que toutes les productions étaient caractérisées non seulement par une intense période de répétitions, mais aussi par des semaines d’ateliers dans lesquels j’avais de grands jeunes chanteurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de tester de nouvelles voies en travaillant sur l’interprétation, sur le corps, et cela m’a fait prendre conscience de la nécessité de mettre à jour le langage de l’opéra, surtout en Italie, en ce qui concerne la dramaturgie – c’est-à-dire la capacité qu’a l’opéra de raconter des histoires même implicites, ou en tout cas de se concentrer sur la nécessité de traduire la narration du passé en une narration contemporaine. D’autre part, il était nécessaire d’actualiser la figure du chanteur d’opéra en tant qu’interprète contemporain.

Ce travail, qui est toujours en cours et qui n’a pas perdu son sens, m’a amené au fil des ans à trouver une place dans un certain nombre de structures théâtrales. L’ASLICO et Reggio Emilia m’ont donné la chance de faire mes première armes, de renouveler le langage de l’opéra et de faire mes premiers essais de direction artistique sur un projet complexe. Grâce à Daniele Abbado, de 2004 à 2008, j’ai eu un espace, le Teatro Cavallerizza, un programme, une véritable saison off au cours de laquelle j’ai pu me produire dans des ateliers stimulants pour les élèves du lycée. Nous mettions en scène des spectacles sous des formes totalement nouvelles, qui devenaient ensuite des projets télévisés pour Sky Classique. J’ai donc eu une chance très rare chez un directeur d’opéra, à savoir celle d’avoir à sa disposition un lieu d’expérimentation régulier.

R.V. : Bianco, rosso e Verdi gagne le premier prix Abbiati : est-ce la première consécration officielle ?

F.M. : Le prix Abbiati en 2011 a été une grande satisfaction car il s’agissait d’un prix pour une œuvre dramatique originale, un texte écrit par moi qui combinait différentes pages de Verdi. J’avais à ma disposition un parterre très luxueux : l’orchestre, la banda, le corps de ballet, toute l’équipe technique du Teatro Massimo de Palerme pour créer un grand spectacle pour un public jeune. Toutes mes différentes vocations – auteur, metteur en scène, organisateur… – avaient peut-être pour la première fois à leur disposition une matière première très luxueuse destinée à créer quelque chose d’important. Ce fut un spectacle très chanceux, qui a été repris de nombreuses fois et a formé la jeunesse de Palerme pendant des années.

![]()

Festival de Macerata : le Sferisterio en hiver – © Unpodipixel

R.V. : Venise, l’Arena di Verona et ensuite Macerata, cette dernière étant peut-être le plus long engagement avant Bergame. Auriez-vous changé quelque chose au Festival du Sferisterio ?

F.M. : La Fenice de Venise a également été une maison d’opéra très heureuse pour moi, où j’ai eu la chance, grâce à Fortunato Ortombina, de signer mes premiers grands spectacles : du Tueur de mots de Claudio Ambrosini avec le livret de Pennac, à La Bohème, d’Otello à Lucia. La Fenice est vraiment une grande famille artistique : j’ai du mal à penser à un autre théâtre où les employés et les collaborateurs sont aussi attachés au lieu où ils travaillent, comme s’il s’agissait de leur maison… L’Arena di Verona a aussi été un rendez-vous fondamental, et Roméo et Juliette m’a permis de tester mes aptitudes en tant que directeur artistique. Le choix du Roméo de Gounod était très courageux pour la ceux qui assuraient alors la programmation des Arènes. Conscients de cela, nous avons fait tout le travail de flash mobs et de web TV, ce qui en 2011 relevait de la science fiction ! Ce sont des moments où l’on s’est rendu compte que l’opéra, voire l’Arena, n’étaient plus le temple vers lequel les fidèles affluaient en brûlant de l’encens, mais devait être un centre d’agrégation qui avait l’obligation de chercher de nouveaux publics et d’inventer de nouvelles façons de se mettre en valeur.

Tout cela a attiré l’attention du conseil d’administration du festival de Macerata sur moi. Lorsque je suis arrivé sur place, la première chose que j’ai constatée, c’est que la relation avec la ville ne fonctionnait pas bien. Macerata vivait le Sferisterio comme un corps étranger, un vaisseau spatial qui débarquait l’été, faisait des raids et repartait, alors que c’était en réalité une grande ressource, et un miracle artistique. La première chose que j’ai essayé de faire a été de sortir l’opéra du théâtre, et en cela l’expérience de la Flûte enchantée dans la rue que Daniele Abbado m’a commandée par le père et le fils, Claudio et Daniele, a été fondamentale. Une expérience qui allait entraîner les habitants de la ville dans une grande fête théâtrale, une « nuit blanche de la Flûte enchantée », et j’ai pensé que c’était la bonne façon de faire découvrir leur théâtre aux habitants de Macerata. C’est ainsi qu’est née la « nuit de l’opéra » et toutes les initiatives qui ont été regroupées sous le titre de Festival Off.

R.V. : Le Festival Donizetti de Bergame est l’un des plus réputés, les plus attendus et les plus sains d’Italie, voire du monde. C’est un festival qui ne s’est pas arrêté même en période de pandémie : en 2020, les trois opéras ont été enregistrés sans public et diffusés en streaming. Et c’est un festival où le pourcentage d’étrangers qui traversent les Alpes pour s’y rendre est de plus de 50%, mais la communauté locale me semble aussi participer.

F.M. : J’ai découvert Donizetti essentiellement en dehors de Bergame, lorsque j’ai commencé à m’intéresser à l’opéra en allant à la Scala : je me souviens de Lucia di Lammermoor que j’ai vu en 1992 dans la production de Pier Alli avec Devia, et ce fut un coup de foudre. Le retour à Bergame, ma ville de formation, a eu la valeur d’une rédemption : Donizetti est le Bergamasque le plus célèbre du monde, il est l’un des plus grands compositeurs, celui qui a fait parler l’italien dans le monde, il a fait aimer la musique italienne : il n’était pas juste que le dicton nemo propheta in patria s’applique encore à lui ! Lorsque je suis arrivé à Bergame, j’ai trouvé une ville qui avait tourné le dos à son compositeur, et la création d’un festival Donizetti s’est donc faite dans deux directions : d’une part, la révision des éditions critiques qui seraient à la base d’une production qui soit en quelque sorte un point de référence sur la scène internationale ; et d’autre part, un festival prestigieux capable d’attirer des spectateurs, des touristes et des passionnés du monde entier. D’autant plus s’il a une saveur locale très forte, comme Aix-en-Provence, comme Salzbourg, et cela pouvait se faire à condition que les premiers ambassadeurs invités du festival soient les citoyens eux-mêmes. Nous avons donc fait un travail puissant de sensibilisation et de diffusion. Si vous possédez un trésor aussi précieux dans votre maison, il est insensé et anti-naturel de le cacher aux habitants de cette maison !

Le Teatro Donizetti de Bergame – © Gianfranco Rota

R.V. : La fortune du Festival Donizetti tient au caractère prolifique de son auteur : ceux consacrés à Verdi et Rossini sont depuis longtemps à court de titres, tandis que pour Gaetano il y a encore beaucoup à découvrir. Et puis il y a les nouvelles versions, les adaptations… Les cinquante prochaines années suffiront-elles à épuiser le sujet ? Mais un festival ne se limite pas à la découverte de titres peu connus… que doit-il être pour vous ?

F.M. : Nous traversons une période de grande transition socioculturelle et nous, opérateurs culturels, sommes appelés à jouer un rôle important pour que cette transformation se tourne vers des perspectives et des scénarios fertiles, positifs, constructifs, pacifiques. Nous sommes bien conscients que tout peut s’effondrer en allant vers le bas : la guerre, la terreur, la dictature… Sur ce plan, le Festival Donizetti cherche à jouer son rôle. Il s’agit avant tout d’un festival monographique, donc d’un événement culturel dont le but est de restituer la volonté originelle du compositeur, c’est là notre première préoccupation, tout comme l’ouverture d’un musée nécessite la restauration des œuvres qui font partie du musée.

Mais cela n’épuise pas la mission d’un festival, qui représente avant tout une réalité culturelle, consistant à donner toute sa dimension à un grand rassemblement festif d’amoureux du beau dans un festival thématique. Le rapport avec le territoire est donc fondamental : Donizetti est né dans cette terre et cette terre le porte en elle. Le fait que Bergame soit une région frontalière a entraîné une dramaturgie ouverte sur l’étranger, mais cela s’explique également par le romantisme, dont Donizetti a été l’un des premiers interprètes musicaux. Par ailleurs, cette région est pauvre, Gaetano est lui-même issu d’une famille très pauvre, et ce n’est pas un hasard si dans ses opéras « les derniers » sont destinés à devenir évangéliquement « les premiers ». Ces valeurs thématiques vont bien au-delà des opéras : dans une sorte de sanctuaire séculaire de ce compositeur, il est important de faire en sorte que son héritage testamentaire soit immortel, ou du moins toujours valable. En commandant de nouvelles productions, en créant des événements qui correspondent à cette optique, je me demande : « Mais que ferait Gaetano s’il était là, comment se comporterait-il ? » Il est indiscutable que Donizetti a été l’un des derniers grands compositeurs à utiliser des chanteurs en travesti, d’abord pour incarner des personnages adolescents, puis avec Mamma Agata, une drag queen grandiose ! Cette année, nous avons voulu célébrer l’anniversaire de Gaetano en faisant appel à des DJ de musique électronique, car d’une certaine manière, Donizetti, a eu la capacité d’injecter des rythmes de danse courants à l’époque, a conféré un nouveau caractère entraînant et électrique à l’opéra, au point d’être « dozzinale« , commercial, une accusation que connaît également la musique d’aujourd’hui. Nous avons donc eu des drag queens, des artistes dont l’identité sexuelle est fluide, ce qui a provoqué quelques remous. Mais rien de comparable à ce que Gaetano a pu faire de son vivant : serait-ce le symptôme que nous sommes, peut-être, en train de faire le bon choix ?…

R.V. : Cette année, vous avez proposé L’aio nell’imbarazzo, un “opera buffa”, tandis qu’en 2019, c’était L’ange de Nisida, la première version de La favorite que nous venons de voir, et en 2021, c’était Medea a Corinto de Mercadante. Vous exprimez-vous mieux avec l’opéra-bouffe ou le drame ?

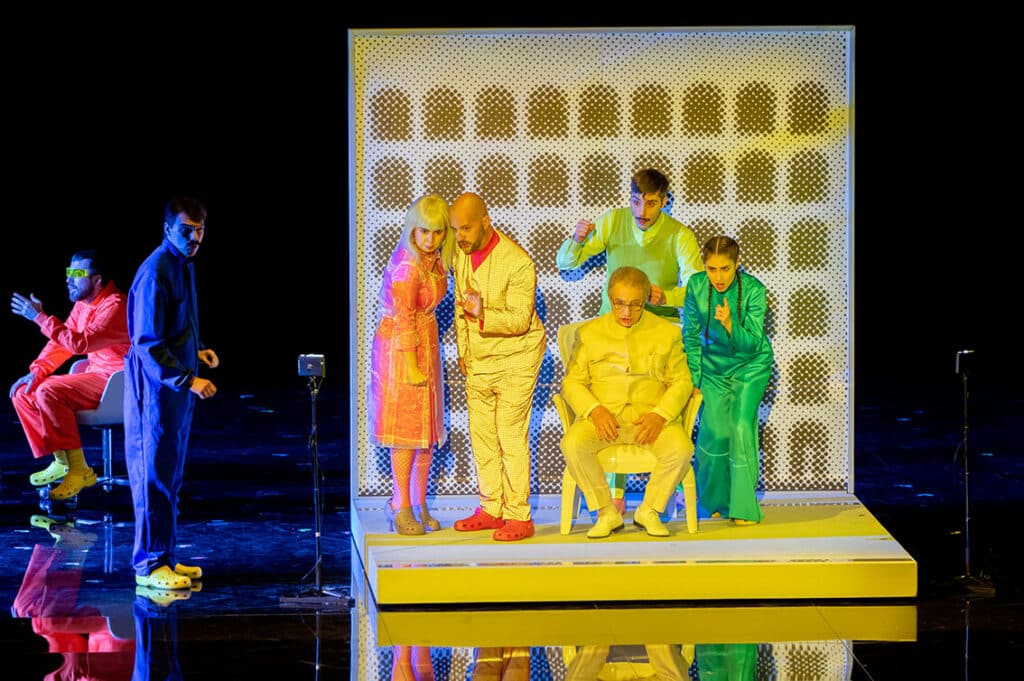

L’aio nell’imbarazzo – © Gianfranco Rota

F.M. : Bonne question ! Jusqu’à présent, en raison également d’une certaine polyvalence dans la gestion des grands moyens, des grandes masses, des grandes productions – je pense à Aïda au NCPA de Pékin, un spectacle gigantesque – la plupart des titres d’opéra que j’ai mis en scène étaient des drames, des œuvres aux teintes sombres. Après tout, les grands moyens exigent de grands sentiments. L’expérience de L’ange de Nisida a été formidable parce qu’elle m’a permis de me mesurer au genre semi-sérieux, que je considère vraiment intéressant, un défi que Rossini et Donizetti avaient relevé au début du XIXe siècle, précisément parce que le romantisme naissant et la redécouverte de Shakespeare avaient fait comprendre que le sentiment du grotesque, la coexistence de différents registres, était la forme la plus effective pour représenter la réalité : notre vie est tragi-comique, et des âmes, des caractères très différents co-existent toujours ! Alcina de Glyndebourne a également été l’occasion de raconter une série d’histoires entrelacées et denses, mais avec un esprit ironique : le public britannique a apprécié. L’aio nell’imbarazzo est le premier opéra humoristique que j’aborde depuis Gianni Schicchi. Je crois beaucoup à la comédie ; la “commedia all’italiana” le prouve : derrière le rire, il y a toujours un dévoilement du réel, qui la base même de l’art. L’objectif est d’offrir un miroir pour découvrir la réalité, y compris par le biais de l’évasion.

R.V. : Comment s’est passée votre collaboration avec Vincenzo Milletarì, le jeune et talentueux chef d’orchestre du Sud de l’Italie qui travaille de préférence en Europe du Nord et qui propose ici son premier opéra en forme scénique en Italie ?

F.M. : L’aio nell’imbarazzo a été une expérience mémorable pour ceux d’entre nous qui l’ont vécue : c’était un jeu d’apprentissage et d’enseignement mutuel. Alex Esposito est un grand ami et collègue, et avoir Corbelli était la concrétisation d’un rêve : je me souviens de son Leporello dans le Don Giovanni de Luca Ronconi à Bologne en 1991 alors que j’étais encore au lycée ; son personnage était basé sur la figure d’un des Marx Brothers et je n’ai jamais vu une adhésion aussi totale et « religieuse » au personnage, ni aussi extraordinairement personnelle. Vincenzo est un peu l’emblème de tout cela : c’est un jeune maître, très talentueux, un garibaldien, il nous a certainement beaucoup donné à tous, tout comme je pense qu’il a aussi beaucoup pris. C’était une expérience mémorable.

R.V. : Avez-vous un rêve, une mise en scène d’opéra qui dort dans un tiroir, que vous aimeriez faire mais que vous ne ferez probablement pas ?

F.M. : Il y a beaucoup d’opéras que je rêve de mettre en scène : d’une part, L’elisir d’amore, que je n’ai jamais fait – en fait, j’ai fait très peu de Donizetti – parce que je crois qu’en tant que Bergamasque, je suis capable de percevoir profondément ce type de comédie très amère et timide qui sous-tend profondément ce chef-d’œuvre. J’aime Macbeth, j’aime Don Carlo, mais en fait mon cœur bat dans le répertoire baroque. Alcina de Glyndebourne a été le deuxième opéra baroque que j’ai mis en scène après Orlando Furioso de Vivaldi, et ma formation philologique en littérature et en histoire de l’art y trouve son pain et son beurre. J’aimerais faire Viva la mamma! à l’avenir, parce que c’est très drôle et je pense qu’il y a beaucoup de génie là-dedans. Ce que je pourrais difficilement faire, c’est Richard Strauss : le répertoire allemand m’est culturellement étranger bien que j’aime beaucoup ses opéras, en particulier Der Rosenkavalier et Ariadne auf Naxos. Ce sont des chefs-d’œuvre suprêmes, mais le fait de ne pas bien connaître la langue allemande, dans des opéras où le livret et la musique d’Hofmannsthal sont si intimement unis fait que je ne me sens pas légitime pour cette tâche…

R.V. : Quel est votre compositeur préféré ? Et le plus difficile à mettre en scène ?

F.M. : Mon compositeur préféré est… Händel-Mozart-Donizetti, mais j’aime aussi Gluck. De toute façon, on est toujours entre le 18e et le 19e siècle là-bas. Le plus inspirant sur scène est peut-être parmi ceux que j’aime le moins : Puccini. Dans ma vie privée, j’écoute beaucoup de musique et de tous les genres – l’opéra, bien sûr, mais aussi la musique afro-américaine, la soul – alors que je n’écoute jamais Puccini. J’ai mis en scène La bohème trois fois, dont une fois à La Fenice. La bohème est l’un des chefs-d’œuvre les plus inspirés jamais conçus: je pense que c’est l’opéra qui dépeint le mieux l’esprit et les illusions de la jeunesse. Puccini est le compositeur qui a le plus grand sens de la musique théâtrale au monde, mais je ne l’aime pas, il ne correspond pas à ma sensibilité…

Pour lire cette interview dans sa version originale (italien), cliquez sur le drapeau !