De Tancredi à Rigoletto : l’été italien de Jérémie Rhorer

© D.R.

Jérémie Rhorer dirigera cet été, avec le Cercle de l’Harmonie, Tancredi de Rossini au Festival de Beaune, puis Rigoletto au Festival Berlioz de la Côte Saint-André. Une occasion, pour Première Loge, de le rencontrer et de l’interroger sur sa conception des langages et esthétiques rossiniens et verdiens… et sur le monde de l’Opéra aujourd’hui ! Un entretien dense, sincère, intelligent.

Stéphane LELIÈVRE : Vous allez aborder, le 16 juillet prochain dans le cadre du Festival de Beaune, Tancredi de Rossini. Il s’agit de l’un des premiers très grands succès de Rossini dans le genre « sérieux[1] ». C’est la forme de transition entre les XVIIIe et XIXe siècles, à l’œuvre dans cet opéra, qui vous a séduit ?

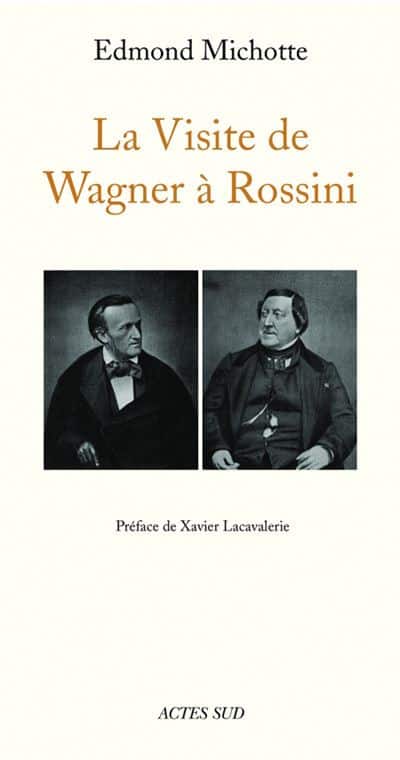

Jérémie RHORER : Plus que la « jonction » entre les deux siècles, ce qui m’intéresse – et ce qui intéresse le Cercle de l’Harmonie –, c’est l’idée d’un lien naturel d’inspiration et d’esthétique entre le classicisme et le cœur du romantisme. Je pense pour ma part qu’il existe une continuité quasi organique de Mozart à Wagner ! La conversation entre Rossini et Wagner, rééditée par Actes Sud[2], est très éclairante à ce sujet. Il est passionnant d’entendre deux figures, qu’on imagine a priori parfaitement opposées, y débattre de l’essence du drame, de considérations esthétiques : avec des modalités d’expression très différentes, on constate qu’ils ont en réalité les mêmes préoccupations. Ce même petit même ouvrage permet de lire le témoignage de la rencontre entre Rossini et Beethoven, un Beethoven on ne peut plus enthousiaste à propos du Barbier !

Ce qui retient particulièrement mon attention, c’est, précisément, la fabrique de la composition : les diverses inspirations, le contexte culturel, la filiation, ce qui se révèle, dans l’œuvre d’un musicien, de son héritage. Il serait, par exemple, intéressant de montrer l’héritage que Wagner reçoit de Mendelssohn – et qu’il nie mais pour des raisons autres que musicales !

S. L. : Des raisons qu’on pourrait qualifier, entre autres, d’« idéologiques »… Vous-même, en tant que compositeur ou chef dirigeant régulièrement des créations (Claude ou Point d’orgue de Thierry Escaich, encore tout récemment), vous êtes préoccupé par la pénétration de l’idéologie dans le domaine musical ?

J. R. : Oui, c’est ici, sans doute, l’un des éléments qui entravent ou perturbent le plus la création contemporaine. Aujourd’hui, une œuvre contemporaine, trop souvent, n’existe pas pour ce qu’elle est mais pour ce qu’elle représente par rapport à une idéologie. C’est un « impensé » qui me parait fondamental aujourd’hui. La cancel culture, par exemple, demande à une œuvre de se définir non pas par rapport à sa dramaturgie mais par rapport à la sociologie contemporaine. Il s’agit là, selon moi, d’une dérive qui occulte ce que poursuivent les compositeurs : la matière musicale, ses potentialités d’expression, sa structuration, l’expression du sens…

S. L. : Je viens d’évoquer le nom de Thierry Escaich : il s’agit d’un des maîtres auprès desquels vous vous êtes formé, n’est-ce pas ?

J. R. : Deux personnes ont particulièrement compté dans mon parcours de musicien : Thierry Escaich et Emil Tchakarov. Ce dernier a joué un rôle déterminant dans ma vocation de chef d’orchestre. Il m’a dit notamment une chose qui m’est toujours restée en mémoire : « Si tu veux diriger, tu dois connaître la musique mieux que quiconque : développe ton oreille, suis toutes les classes d’écriture possibles, les classes d’analyse, d’orchestration… ». Quant à Thierry Escaich, il m’a fait prendre conscience du fait que diriger, c’est en fait re-composer en temps réel et privilégier un type de direction d’orchestre dont la priorité est de rendre dans le temps présent les intentions originelles du compositeur. Il s’agit bel et bien d’un acte de re-création, mais qui reste cependant toujours soumis aux intentions du compositeur.

S. L. : Est-ce facile aujourd’hui pour un chef de défendre une telle conception de sa fonction ?

J. R. : C’est le chef qui a la responsabilité du « premier imprimé », c’est-à-dire de la partition ! Mais lorqu’arrive un metteur en scène qui souhaite « surimprimer » sa vision personnelle sur un ouvrage préexistant, un conflit majeur peut surgir… C’est une problématique qui est née, en fait, de la conception de l’opéra qui se fait jour après la seconde guerre mondiale : il y a eu une forme de tabula rasa avec une volonté très nette de régénérer l’opéra par le visuel. On a ainsi, selon moi, bien au contraire, altéré l’essence même de l’opéra. En revanche, quand le visuel est une résonance de la musique, la collaboration, la fusion entre les deux formes d’arts sont passionnantes et enrichissantes ! L’un de mes plus beaux souvenirs, sur ce plan, reste peut-être la mise en scène des Dialogues des carmélites par Olivier Py au Théâtre des Champs-Élysées.

Aujourd’hui en tout cas, force est de constater que les prérogatives du chef deviennent souvent de plus en plus réduites… Ce n’était pas le cas autrefois. Pour Gabriel Dussurget, par exemple, le chef était pleinement dépositaire des plus importantes prérogatives musicales. Lorsque nous avons donné La Traviata au TCE en 2018, j’ai pu convaincre de l’importance pour Alfredo de ne pas chanter son contre-ut au début du deuxième acte, pour Violetta ne pas faire son contre-mi au premier, ou encore défendre la légitimité des reprises des cabalettes. Prenez par exemple le « Gran Dio, morir si giovine » du dernier acte : j’ai voulu qu’il soit conservé dans son intégralité, avec sa partie centrale dans laquelle est évoqué le trouble psychologique des personnages, une partie très modulante par laquelle s’explique le mode majeur de la reprise : tronquer cette page, dont la construction en triptyque est clairement pensée et voulue par Verdi, c’est lui ôter toute sa logique dramatique et musicale ! Il y a eu à ce sujet des discussions enrichissantes et tout à fait constructives.

© Caroline Doutre

S. L. : Ce retour aux sources et ce respect absolu de la partition sont donc la ligne de conduite que vous vous fixez et que vous vous fixerez, y compris pour le Rigoletto que vous donnerez à la Côte Saint-André le 26 août ?

J. R. : Oui, je ne souhaite ni une mise en valeur de prouesses vocales superficielles, ni des coupures qui dénaturent l’essence même des pages ; et j’utiliserai par ailleurs, pour Rigoletto, le diapason voulu par Verdi (la à 432 Hz), comme je l’avais fait pour La Traviata. C’est le diapason plébiscité par Verdi, et ce choix est tout sauf un caprice de sa part : son engagement pour cette cause fut constant, il est même allé jusqu’à adresser une lettre au sénat italien pour la défendre ! Le choix de ce diapason a pour conséquence de détendre plusieurs choses au niveau du chant : les notes aiguës bien sûr, mais aussi l’endroit du passage : cela apporte aux chanteurs un confort physiologique très particulier.

S. L. : Comment justifier la présence de Rigoletto dans un festival consacré a priori plutôt à la musique française en général et Berlioz en particulier ?

J. R. : Verdi était très attaché à ce que j’appellerais la philosophie du « timbre français » (il connaissait parfaitement le Traité d’orchestration de Berlioz), et je pense d’ailleurs que son souhait d’utiliser le diapason à 432 Hz est lié à son attachement pour ce timbre : si on monte le diapason, c’est nécessairement pour aller vers le brillant et peut-être quelque chose de plus artificiel… Il y a sans doute chez Verdi, dans le choix de ce diapason, une volonté de s’inscrire dans une certaine filiation française. Autant d’aspects du projet éditorial que Bruno Messina, Directeur du Festival, a parfaitement compris.

Au-delà de ces considérations, l’orchestre de Verdi est bien sûr d’une très grande richesse. Wagner a sans doute sur ce plan une qualité supplémentaire, résidant dans cette faculté extraordinaire d’inventer des solutions orchestrales correspondant exactement à l’idée dramatique qui est en germe dans son esprit ; mais Verdi demeure un artisan absolument exceptionnel, et j’utilise le mort « artisan » dans le sens le plus noble du terme, sans aucune connotation péjorative.

S. L. : Revenons à Rossini : avec la priorité donnée, a priori, à la voix dans l’esthétique belcantiste, en quoi ce répertoire demeure-t-il intéressant du point de vue du chef ?

J. R. : La voix et son côté possiblement brillant y sont bien sûr mis à l’honneur, et dans ce répertoire se pose notamment la question de l’ornementation, des variations. Celles écrites par Rossini lui-même sont très intéressantes : elles sont certes démonstratives mais… d’une manière simple ! Elles conservent toujours une cohérence harmonique. Dans le cadre d’un concert ou d’une représentation scénique, les chanteurs arrivent le plus souvent avec leurs propres propositions de variations : nous travaillons alors ensemble et les réajustons éventuellement, notamment afin qu’elles trouvent toujours une justification qui soit à la fois dramatique et harmonique.

Mais si la voix joue évidemment un rôle de premier plan chez Rossini, il n’en demeure pas moins que certains éléments de la dramaturgie sont clairement confiés à l’orchestre. Il y a par exemple une façon de donner vie à la musique et au drame par une utilisation on ne peut plus talentueuse de la rythmique, ou encore des différents timbres, qu’il s’agisse de solos ou de mixtures orchestrales, dont certaines deviendront des références dans lesquelles les successeurs de Rossini puiseront, y compris Verdi et même peut-être Wagner.

S. L. : J’entends dans Tancredi une très riche pluralité d’ambiances dramatiques et musicales, avec certaines pages hautement dramatiques (le finale du I), d’autres très dépouillées, d’autres encore pathétiques ou élégiaques, comme celles confiées à Amenaide…

J. R. : Tout à fait, certaines pages chantées par Amenaide semblent vraiment pré-belliniennes ! Il n’est pas interdit non plus de voir dans l’importance dévolue aux finales un héritage mozartien : ainsi dans la stupeur qui frappe les personnages au finale du premier acte, j’entends comme des échos de La Clémence de Titus… Sur le plan dramaturgique, dans la maîtrise de certains effets, les affinités semblent évidentes entre Mozart et Rossini.

S. L. : Des ouvrages plus tardifs de Rossini ou Verdi pourraient-ils venir enrichir votre répertoire et celui du Cercle de l’Harmonie ?

J. R. : Bien sûr, y compris le Verdi de la maturité et de la vieillesse, et toujours avec cette volonté de montrer cette continuité, cette filiation entre les œuvres et les composteurs que j’évoquais au début de notre entretien. Si des limites devaient être posées à notre répertoire, elles viendraient plutôt de compositeurs comme Mahler ou Strauss qui, eux, se définissent clairement par une rupture beaucoup plus nette avec ce qui les a précédés…

———————————

[1] L’œuvre, sous-titrée melodramma eroico, fut créée le 6 février 1813 à la Fenice.

[2] Edmond Michotte, La Visite de Wagner à Rossini, Arles : Actes Sud, 2011.

L’actualité lyrique de Jérémie Rhorer

- Rossini, Tancredi – Festival de Beaune, 16 juillet 2022

- Verdi, Rigoletto – Festival Berlioz, la Côte Saint-André, 26 août 2022 – Brême, 28 août 2022

- Offenbach, Barkouf – Opéra de Zurich, du 23 octobre au 22 novembre 2022

- Concert Mozart avec Diana Damrau – Baden-Baden Festspielhaus , 11 décembre 2022 ; Isarphilharmonie Munich, 13 décembre 2022

- Concert « Noël en Italie » avec Michale Spyres et Tara Stafford – Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, 16 décembre 2022