La saison 10 du critique Berlioz : « Charivarius » des années 1860

Ce 10e et dernier volume de la Critique musicale de Berlioz clôt la série titanesque couvrant son activité dans les périodiques parisiens, de 1823 à 1863. L’entreprise éditoriale fut initiée par deux musicologues franco-canadiens, premiers collecteurs de la collection : H. Robert-Cohen à l’université du Maryland et Y. Gérard au CNSMDP. Elle s’achève avec leurs successeurs, un an après le 150tenaire de la disparition du compositeur (2019), riche en concerts et festivals berlioziens. La plume du critique est aussi virtuose et passionnante que ses œuvres, l’humour en prime. Découvrez ce que sont les « Charivarius » de 1860 en parcourant ce copieux volume, qui peut se lire comme un feuilleton palpitant !

Une fresque, une saga, une mine de connaissances culturelles

Le défi éditorial que représente cette édition monumentale de la Critique musicale berliozienne est donc relevé par des équipes de chercheurs.es et des éditeurs qui se sont succédé de 1996 à 2020, sous les auspices de l’Association Nationale Hector Berlioz. L’enjeu était important, le résultat est optimal. Depuis le second volume de la collection, l’appareil critique est annoté par Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï avec une érudition pertinente pour appréhender tant le contexte que les précisions sur les personnalités et œuvres citées. Le tout permet de multiples les pistes d’approche. Envisagez-vous une lecture continue de la fresque musicale du XIXe siècle, une saga qui préfigure les modes de diffusion musicale et de communication de notre temps ? Souhaitez-vous approfondir votre connaissance de la programmation lyrique dans les capitales culturelles (Paris, Londres, Vienne, etc) sur telle période ? Voulez-vous consulter les prestations de Pauline Viardot, cantatrice dominant les productions françaises et italiennes au milieu du siècle, de Paris jusqu’à Baden-Baden ? Que désignent les représentations parées à l’Opéra, ou l’école du petit chien adoptée par les sopranos légères ? Comment le chien Barkouf, « grave et sérieux comme un dogue de Venise » surgit sur le plateau de l’Opéra-Comique ? Les index d’œuvres et de personnes en fin du volume, le sommaire des articles résumés, vous conduisent aisément à toutes ces pistes et à vos propres recherches.

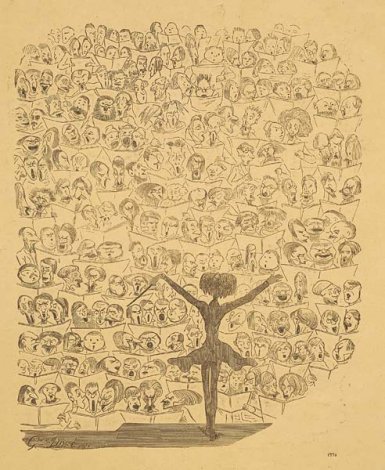

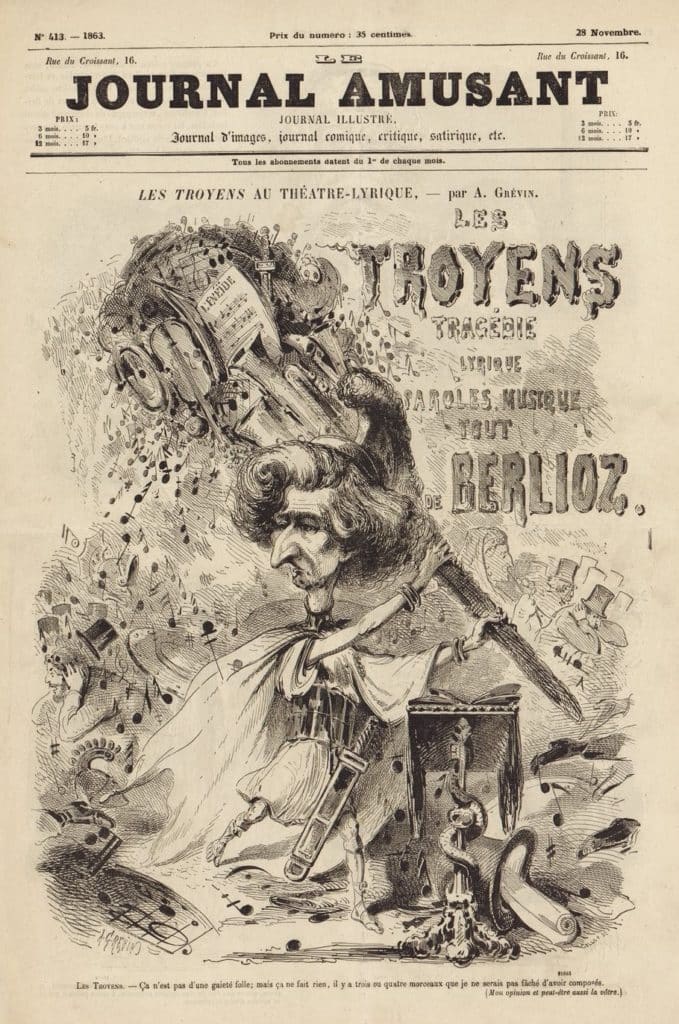

Que nous apprend ce dernier volume sur la période 1860-1863, alors que Berlioz, souffrant et désabusé, compose la fantaisie shakespearienne de Béatrice et Bénédict pour Baden-Baden (1862) ? Et qu’il attend impatiemment la création de ses Troyens ? Cette production au Théâtre-Lyrique le met au moins à l’abri du labeur (devenu asservissement) de quarante années de critique. Grâce aux recettes des Troyens, il signe son ultime compte-rendu de presse en octobre 1863, six années avant sa disparition.

A. Grévin, Les Troyens au Théâtre-Lyrique :

caricature dans Le Journal amusant (1863).

Certes, les opinions du plus romantique des compositeurs français percent au détour de sa plume virtuose, notamment ses goûts et dégoûts … peu dissimulés ! Mais ses témoignages sur les pratiques musicales en France et en Europe ne finissent pas de nous étonner. Pleins d’acuité et d’impertinence (de vacheries parfois), ils prennent le pouls d’une société en recherche de plaisirs renouvelés ou figés, tout en brossant une sociologie des acteurs de la culture légitime de son temps. Car son poste au Journal des débats le conduit à braquer sa lorgnette sur les grandes scènes et quelques salons, laissant de côté les théâtres dits secondaires, du vaudeville à l’opérette, cependant si prisés et inventifs sous le Second Empire.

Pour Première Loge, nous tentons un aperçu des chroniques sur le théâtre lyrique, au détriment de l’activité de concert, diversifiée entre la sphère publique et celle semi-privée. Durant cette période, une disproportion surgit entre les genres lyriques à l’affiche de la capitale. En effet, opéra et ballet (Opéra, Théâtre-Italien) sont largement distanciés par l’opéra-comique, car Paris compte deux scènes le programmant depuis 1851 : le Théâtre-Lyrique, en sus de l’Opéra-Comique. Les évènements culturels sont donc partagés entre les reprises d’œuvres phares et les créations pléthoriques d’opéra-comique : une quarantaine !

L’opéra allemand et italien

Le répertoire germanique est dominé par les productions parisiennes de Fidelio de Beethoven et d’Obéron de C.M. von Weber, mais également par les concerts lyriques organisés par Richard Wagner … au Théâtre-Italien. Ces trois concerts dirigés par le compositeur (janvier et février 1860) intriguent l’auditoire confronté à l’ « œuvre d’avenir », avant la rupture provoquée par les représentations parisiennes de Tannhäuser à l’Opéra (1861). Pour l’heure, au concert, Berlioz couvre d’éloges les ouvertures et préludes du Vaisseau fantôme, de Lohengrin et de Tannhäuser, conçues par un artiste doté de « cette ardeur intérieure, cette puissance de volonté, cette loi qui subjuguent, émeuvent et entraînent ». En revanche, Berlioz demeure hermétique au langage du Prélude de Tristan und Isolde, dont il possède la partition offerte par son confrère. Avec sincérité, il avoue : « J’ai lu et relu cette page étrange ; je l’ai écoutée avec l’attention la plus profonde et un vif désir d’en découvrir le sens ; […] je n’ai pas la moindre idée de ce que l’auteur a voulu faire. » Effarouché par la nouvelle esthétique, Berlioz se positionne : « Je lève la main et je le jure : Non credo. »

A l’inverse, ses éloges sur Fidelio et sur Obéron (en traduction française) ne tarissent pas. Concernant Fidelio, Berlioz mobilise deux articles en mai 1860, afin de mieux détailler les moutures de l’œuvre (dont il a dirigé les ouvertures au Drury Lane de Londres). Appréciant le livret d’origine française (de Bouilly) et son intrigue sous la Terreur, Berlioz admire « la chasteté de sa mélodie […] la sobriété opulente de son instrumentation, la hardiesse de son harmonie. » Après les sombres péripéties du cachot, les retrouvailles conjugales de Léonore et Florestan le transportent par leur « passion éperdue, la joie, la surprise ». Les accents beethovéniens cèdent la place à la féérie des représentations d’Obéron de Weber en mai 1863. Les talents de l’interprète de Rezia, la soprano Delphine Ugalde-Beaucé, semblent aussi variés que les catégories esthétiques du Romantisme. La soprano « chante tout ce qu’on veut, le pour, le contre, le beau, le laid, le sublime, le grotesque, le fin, le plat ; et tout cela avec verve, avec un talent incontestable ».

C.M. von Weber, Air de l’Ondine dans Obéron (trad. française), éd. Gérard [1861].

Si l’opéra allemand résonne en traduction, l’opéra italien règne, lui, dans sa langue au Théâtre-Italien. Berlioz n’a jamais été adepte de la vocalité italienne. Après s’être réjouit des reprises du Don Giovanni de Mozart (mal interprété), il s’attarde plutôt sur la tyrannie des ténors, exercée sur les directeurs de théâtre au temps du grand Enrico Tamberlick. Plutôt que d’accepter leurs appointements prohibitifs et leurs caprices, Berlioz préconise de les laisser « moisir » ! « Plus de théâtres lyriques alors, plus d’ut de poitrine, plus de claqueurs, plus de fleurs, plus d’amour […] plus de partitions égorgées, plus de chefs d’œuvre disloqués, plus de musiciens humiliés » et la musique orchestrale s’en trouverait gagnante ! A ces oreilles, le meilleur Verdi serait celui du genre « grand opéra » – Les Vêpres siciliennes, en reprise à l’Opéra (1863) après trois mois d’études – plutôt que celui du melodramma joué aux Italiens. Il sait gré au ténor François Villaret de raffiner ses aigus (dans les Vêpres) tout en dénonçant le goût du public qui souhaite « appliquer au chant les progrès qu’on lui signale dans la confection des pièces d’artillerie. On fait des canons de cent-dix, il lui faut des ténors de quarante-huit et même de quatre-vingts. » Quant aux reprises de Lucie de Lammermoor de G. Donizetti (Opéra, 1861), elles participeraient d’une stagnation du répertoire, égrenant quatre ou cinq titres à satiété. Et d’ironiser : « S’il est vrai qu’il faille absolument entendre plusieurs fois une partition de grand opéra pour la bien comprendre, les abonnés doivent avoir de ces belles œuvres une intelligence complète. »

« La scène de la provocation », Lucie de Lammermoor de G. Donizetti (2e acte), estampe dans Le Sylphe (ca 1850).

Le domaine français

L’ancienne tragédie lyrique et le grand opéra (Auber, Meyerbeer) occupent encore la scène dans les années 1860. Les reprises d’Orphée et Eurydice (Théâtre-Lyrique, 1858-1860), puis celles d’Alceste de C.W. Gluck à l’Opéra (1861) occasionnent la livraison de six articles berlioziens sur le mythe grec et la notion du sublime, jusqu’à entreprendre l’étude comparée de la tragédie d’Euripide avec les livrets de Quinault pour Lully, de Calzabigi pour Gluck, compositeur fétiche du critique. Pour chacun des rôles-titres (le poète Orphée, la reine Alceste), il est subjugué par l’interprétation de Pauline Viardot. Dans Alceste, elle est « admirable de douloureuse tendresse, d’énergie, d’accablement ; sa démarche, ses quelques gestes en entrant dans le temple […], toutes ces attitudes de bas-relief antiques ont excité la plus vive admiration. »

Disdéri (photographe), Pauline Viardot en Orphée de C. W. Gluck (1859)

La même tragédienne porte haut les couleurs et « l’ardente flamme » de La Reine de Saba de C. Gounod (mars 1862). Berlioz, compositeur de Benvenuto Cellini, tisse alors des liens entre l’artiste sacrifié dans l’opéra de Gounod (le statuaire Adoniram) et son propre héros sculpteur de la Renaissance italienne, tout en louant l’instrumentation et « l’instinct de l’expression » de son collègue. Dans le genre tragique, il relève l’infortunée Olympie de G. Spontini, ayant déserté la scène française. Qu’à cela ne tienne … pour raviver le génie impétueux d’un compositeur figurant aussi dans son panthéon, Berlioz rend compte de l’actuelle publication de sa partition. Ce faisant, il invoque le souvenir vivace de la grande soprano dramatique, Caroline Branchu, interprète d’élection des années 1820.

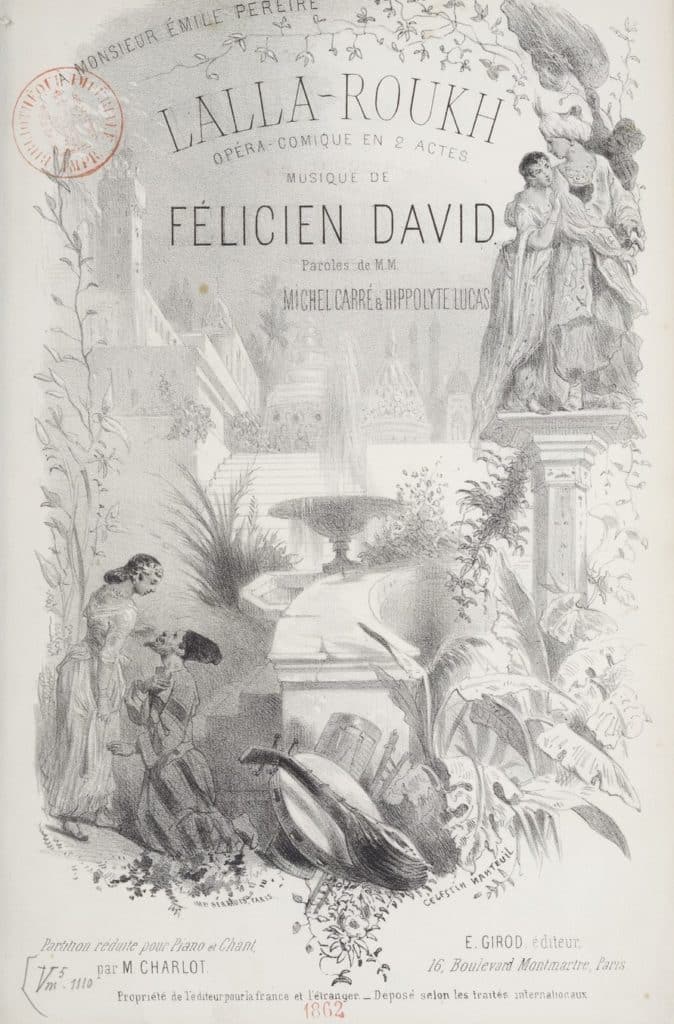

D’autres compositeurs trouvent grâce aux oreilles du critique à la dent dure, et même cruelle pour le Barkouf de J. Offenbach. Ainsi de F. David lors de la création de Lalla Rouckh (1862, Opéra-Comique). La puissance suggestive d’un Orient fantasmé séduit le critique qui perçoit son potentiel de synesthésie : « On y voit des paysages enchantés, des lacs délicieux […], une végétation luxuriante, des costumes éblouissants, une princesse cent fois plus éblouissante encore, l’idéal réalisé du poème de Thomas Moore. » (Moore est le poète de La Belle voyageuse de Berlioz). En outre, le lecteur découvre le talent du chef d’orchestre David, qui dirige ses œuvres en concert à l’Opéra (Le Désert) « avec une clarté et une précision rares » (avril 1861).

Félicien David, Lalla-Roukh : gravure du frontispice de l’éd. Girod (1862).

Cependant, c’est au récent Théâtre-Lyrique que l’opéra-comique se renouvelle le plus, sous les directions successives d’A. Réty, de L. Carvalho (qui a bientôt l’audace d’accueillir Les Troyens), faisant la part belle à la couleur locale ou à l’exotisme des créations. Berlioz recense avec bonheur Philémon et Baucis de C. Gounod (1860), Les Pêcheurs de Catane d’ A. Maillard (1860) et La Statue d’E. Reyer (avril 1861). Le critique relève l’analogie entre l’orientalisme du Sélam, précédente ode-symphonie de Reyer, et cette adaptation d’un conte des Mille et une nuits. Outre le coloris du chœur des fumeurs d’opium, « on trouve partout ce qui fait le charme des œuvres de Weber, un sentiment profond, une originalité naturelle de mélodie, une harmonie colorée et une instrumentation énergique. » Voilà le futur successeur de Berlioz au Journal des débats bien doté ! Avant de tomber le masque de critique, Berlioz découvre le jeune génie de G. Bizet dans Les Pêcheurs de perles (octobre 1863). S’il est plus circonspect qu’ouvertement flatteur pour la partition – dont il admire les airs avec soliste instrumental (celui de Nadir avec cor anglais, celui de Leila avec cor solo) – serait-ce une manière d’entrevoir un émule de son Grand traité d’instrumentation et d’orchestration ? En revanche, les éloges sur le pianiste Bizet sont appuyés, au point de le comparer à Liszt. De retour de l’Académie de Rome, Bizet s’est en effet acquis « une réputation spéciale et fort rare, celle d’un incomparable lecteur de partitions. Son talent de pianiste est assez grand d’ailleurs pour que, dans ses réductions d’orchestre qu’il fait à première vue, aucune difficulté de mécanisme ne puisse l’arrêter. » Pour quantité d’autres opéras-comiques, moins consistants, Berlioz s’amuse de leurs intrigues farfelues ou bien déploie ses digressions les plus extravagantes. Quelle liberté s’accorde le critique musical en ce siècle … à faire pâlir ceux des journaux actuels disposant au plus d’une ou deux colonnes !

En aérostat ou en train … sans craindre l’empreinte carbone

Nadar (G. F. Tournachon, dit), Autocaricature dans la nacelle d’aérostat (s.d.)

En homme des révolutions industrielles, Berlioz se réserve in fine d’audacieuses prophéties des Temps modernes dans son avant-dernière critique. Tirant parti de l’actualité des transports – une ascension de Nadar en aérostat en 1863 – il lance une volée de boutades qui préfigurent les contours de notre univers globalisé : – « Où est Vieuxtemps [violoniste et compositeur] ? – Monsieur, [il est ] à Sidney – Cours me le chercher […] décampe et ne plains pas le charbon ; il me faut ce virtuose dans cinq jours. » Si Berlioz s’inspire peut-être de Cinq semaines en ballon de Jules Verne (paru en janvier 1863), son délire pousse loin l’anticipation en imaginant « l’avenir des villes en l’air, l’émancipation radicale de l’homme, [le] mélange des peuples, la fusion des langues ».