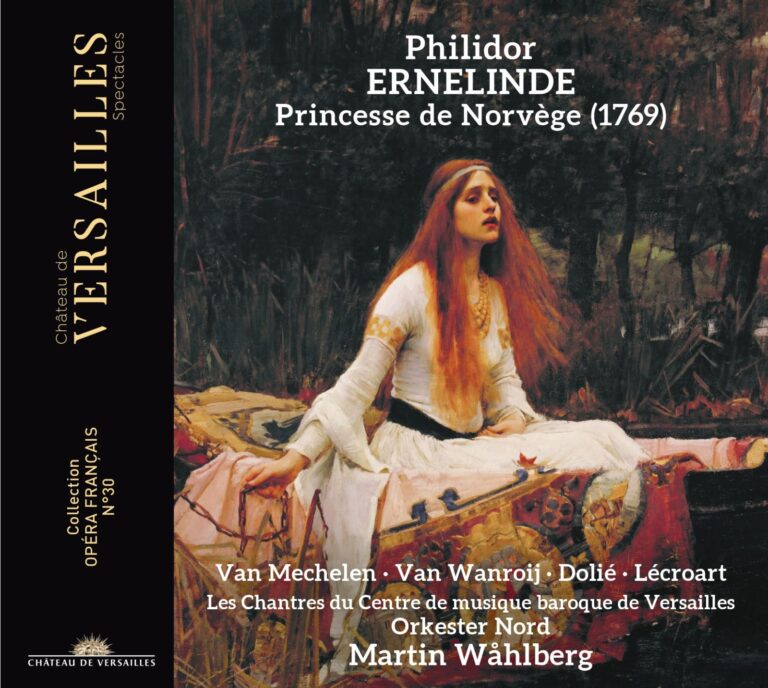

CD – Ernelinde, princesse de Norvège de Philidor –

Éloge de Matthieu Lécroart

Les artistes

Sandomir : Reinoud Van Mechelen

Ernelinde : Judith van Wanroij

Rodoald : Thomas Dolié

Ricimer : Matthieu Lécroart

Une Norvégienne, La Grande Prêtresse : Jehanne Amzal

Un Officier de Ricimer, Le Grand Prêtre : Martin Barigault

Un Norvégien, Un Matelot, Édelbert : Clément Debieuvre

Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles, Orkester Nord, dir. Martin Wåhlberg

Le programme

Ernelinde

Tragédie en musique en trois actes (version 1769) sur un livret d’Antoine Poinsinet, créée à Paris en 1767.

2 CD Château de Versailles, avril 2025

Paris 1767. Sur le point de quitter leurs fonctions, les directeurs de l’Académie royale de musique ont décidé de frapper un grand coup, en commandant une œuvre à un compositeur jusque-là associé à l’institution rivale, la Comédie Italienne. A peine quadragénaire, André Danican-Philidor s’est fait connaître depuis une dizaine d’années par des opéras-comiques dont la postérité a notamment retenu un Tom Jones créé en 1765. Pour sa première tragédie lyrique, il choisit un livret dont le merveilleux est exclu, situé dans les froides contrées du nord de l’Europe ; surtout, il compose une musique « inouïe » en France, qui ressemble parfois étrangement (jusqu’au plagiat d’Orfeo ed Euridice, dans l’ouverture) à celle de ce Gluck qui n’arrivera à Paris qu’en 1774, une partition d’où la virtuosité est presque entièrement évacuée. Le succès viendra pourtant au fil d’une décennie, au gré de reprises successives qui entraînèrent divers remaniements et enrichissements.

Ernelinde est donc une œuvre qui a fait date, même si elle ne fut plus reprise après 1777. On remercie donc le Centre de musique baroque de Versailles d’avoir permis la résurrection de cet opéra, grâce à une collaboration avec le chef norvégien Martin Wåhlberg et son Orkester Nord. C’est encore un pan de notre répertoire qui revit et nous permet de mieux appréhender le paysage musical français du XVIIIe siècle. L’interprétation est très « historiquement informée », s’efforçant de recréer au mieux les effectifs en vigueur à Paris en 1767, et le résultat est tout à fait convaincant, notamment dans les récitatifs soutenus par un continuo fourni. Le chœur Vox Nidrosiensis (Nidrosia est le nom latin de Trondheim) est également norvégien, mais son français est de qualité, et la présence à ses côtés des Chantres du CMBV est une garantie supplémentaire d’idiomatisme. Quant aux solistes, on retrouve parmi eux des habitués de ces productions, et l’on ne s’en plaindra pas.

Dans les petits rôles – car même dans cet opéra sous influence italienne, il y a des « divertissements » à chaque acte, selon la tradition française – on entend avec plaisir la soprano Jehanne Amzal, le ténor Clément Debieuvre et la basse Martin Barigault. Très souvent sollicitée pour ces enregistrements, comme pour ceux du Palazzetto Bru Zane, Judith van Wanroij prête son charme frémissant au rôle-titre, héroïne tragique éprise de l’ennemi de son père et courtisée par un rival qui finira par se suicider. Thomas Dolié, son père, est le personnage ombrageux qu’on l’a déjà entendu plusieurs fois camper. Quant à Reinoud Van Mechelen, il confère à Sandomir la grâce et la vaillance dont il est capable, même si l’on déplore encore quelques chuintements et coquetteries de prononciation qui étonnent chez un artiste depuis longtemps familier de notre langue. On s’attardera enfin sur Matthieu Lécroart, qui prouve ici combien il mériterait d’incarner des personnages plus étoffés que ne lui en ont jusqu’ici confié le CMBV et le PBZ : la voix est égale sur toute la tessiture, et chacune de ses interventions est un modèle de déclamation, par leur naturel et leur noblesse, car même un « méchant » comme Ricimer peut être interprété avec superbe : il suffit d’écouter l’air « Transports, tourments jaloux » pour s’en persuader.