LES INCLASSABLES : « Rien ne peut changer mon âme » : j’aime ce Barbier !

LE BARBIER DE SEVILLE –

Opérette française en 4 actes (livret de Castil-Blaze),

d’après Rossini

Figaro Michel Dens

Almaviva Jean Giraudeau

Bartholo Lucien Lovano

Basile Xavier Depraz

Rosine Liliane Berton

Berta Freda Betti

Choeurs et orchestre du Théâtre National de l’Opéra-Comique, dir. Jules Gressier

Le Barbier de Séville

Opéra en deux actes de Gioacchino Rossini, livret de Cesare Sterbini. Créé le 20 février 1816 au Teatro Argentina à Rome. Version française de Castil-Blaze.

3LP EMI-Pathé Marconi (enr. 1956)

Les Inclassables, ou l’Enfer de nos discothèques

Nos discothèques ont toutes leur « enfer » où, dissimulés aux regards des mélomanes avertis dont nous craignons les quolibets, nous conservons les enregistrements qui nous font honte mais que nous chérissons malgré tout d’un amour irraisonné…

Tout commence par un papa qui offre à son fiston d’à peine 10 ans un objet dont on a peine à croire qu’il ait existé et dont la réalisation, aujourd’hui, relèverait de la science-fiction : il s’agit de ce qu’on appelait alors un « livre disque », de la collection du « Petit Ménestrel », comportant deux 33t de format moyen et intitulé Figaro raconté aux enfants.

Figaro (Jean-Pierre Cassel) y raconte ses propres aventures, son récit étant entrecoupé d’extraits des pièces de Beaumarchais et illustré d’exemples musicaux tirés de versions françaises du Barbier de Séville et des Noces de Figaro.

En quelques semaines, le petit garçon que j’étais connaissait par cœur toutes les scènes de théâtre, toute la musique de Rossini et Mozart, toutes les paroles des livrets français. Encore aujourd’hui, il m’arrive de fredonner non pas « Se vuol ballare » mais « Son excellence aime la danse » ; non pas « Una voce poco fa » mais « Rien ne peut changer mon âme » ; non pas « Aprite un po’ quegli occhi » mais « Amants, maris crédules » ; non pas « E susanna non vien » mais « Dois-je en croire Suzon » !

Un ou deux spectacles et trois ou quatre disques d’opérettes plus tard, j’ai cherché à en savoir plus sur ce que ces disques me donnaient à entendre. Aussi étrange que cela puisse paraître, aucune indication ne permettait d’identifier les interprètes des pages musicales, et ce n’est que bien plus tard, lorsque je fus en capacité de reconnaître les timbres d’Ernest Blanc et de Suzanne Sarroca, que j’appris que les extraits des Noces provenaient d’une sélection gravée par Jean Fournet et l’Orchestre des Concerts Lamoureux pour DG en 1964.

J’ai découvert à cette occasion le nom de ce beau Figaro : Julien Giovannetti, qui devait disparaître deux ans seulement après cet enregistrement, à l’âge de 52 ans. Un timbre séduisant, au grain serré, un respect du style pas toujours de mise à l’époque, une belle caractérisation : je découvre que ce baryton d’origine corse avait gravé un récital Mozart, que je serais bien curieux d’écouter… Une idée pour Malibran-Music peut-être ?…

Julien Giovannetti, l’air du catalogue de Leporello,

en VF

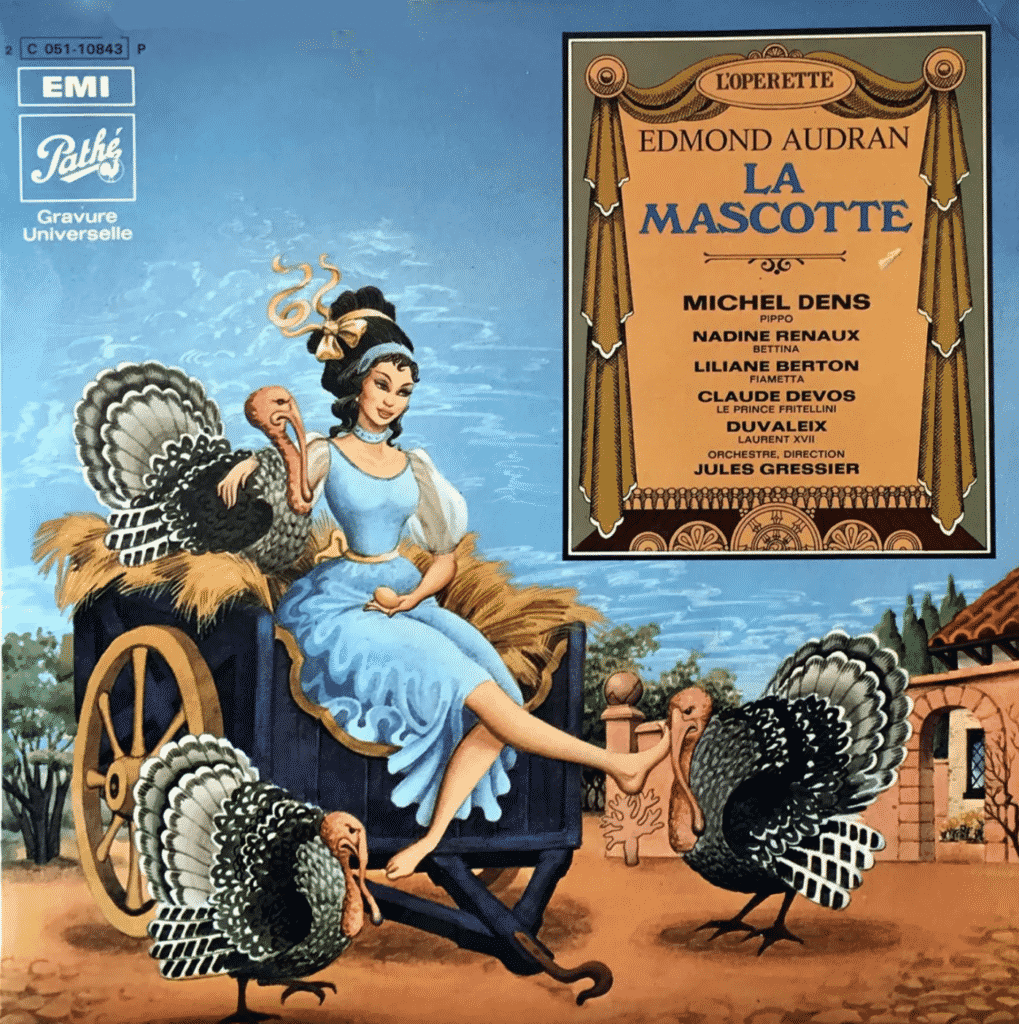

Pour Le Barbier de Séville, ce fut différent : quelques mois plus tard, j’étais en possession de l’intégrale d’où étaient tirés les fameux extraits qui m’avaient tant charmé : il s’agissait d’un triple album EMI Pathé Marconi. Jules Gressier, qui dirigeait l’essentiel des albums d’opérettes également parus chez EMI et dont j’avais entrepris la collection, dirigeait les chœurs et l’orchestre du Théâtre National de l’Opéra-Comique, et je retrouvais certains noms que je connaissais déjà, notamment Michel Dens, le Pippo de mon tout premier disque lyrique, La Mascotte d’Audran, et Liliane Berton, l’Oreste de ma sélection de La Belle Hélène, dans laquelle chantaient également Deva Dassy et Claude Devos. (En surfant sur le net, je la découvre en couverture d’un numéro de Télé 60, où elle pose en costume de Rosine. Heureuse époque que celle où une chanteuse lyrique pouvait faire la Une des magazines télé !)

Cet album devint rapidement un de mes disques de chevet, jusqu’à ce que je découvre dans les pages d’Opéra International que chanter les œuvres étrangères en français était une aberration, que Rosine était tout sauf un soprano léger, que des récitatifs devaient remplacer les dialogues parlés, et que Rossini ce n’était pas de l’opérette. Tout contrit d’avoir adoré un enregistrement qui, de toute évidence, était une insulte à l’art et à la mémoire de Rossini, je me suis vite tourné, en petit garçon bien discipliné, vers les versions Callas et Berganza, et j’ai enfoui cet enregistrement sous une pile d’autres disques, jugés eux aussi peu recommandables. Et pourtant… même après avoir écouté et adoré les versions Galliera/Gobbi/Callas, Serafin/Bechi/de los Angeles, Abbado/Prey/Berganza, ou encore Marriner/Allen/Baltsa, je revenais régulièrement à mes premières amours, comme à un plaisir coupable, et les paroles de Castil-Blaze, l’entrain plein de jovialité tendre de Michel Dens, les intonations de fausse ingénue un peu précieuse de Liliane Berton sont, à vrai dire, toujours restées gravés dans ma mémoire…

Michel Dens : « Place au factotum de la ville ! »

Liliane Berton : « Rien ne peut changer mon âme »

Et pour avoir récemment réécouté cet enregistrement, je me dis finalement… qu’il tient la route, à sa façon ! Est-ce la nostalgie qui embellit les choses et fausse le jugement ? Sans doute un peu, mais pas seulement… La version est certes peu défendable musicologiquement. Mais il y a chez les interprètes de ce Barbier un métier, une fraîcheur, un naturel, une joie de chanter qui font parfois cruellement défaut à certains artistes d’aujourd’hui. Sans parler d’une qualité de diction qui fait que chacun donne constamment l’impression de parler en chantant.

Vocalement, les interprétations de Jean Giraudeau ou Lucien Lovano sonnent peut-être un peu datées, mais la tenue vocale de Michel Dens, séducteur en diable, irrésistible hâbleur dans « Place au factotum de la ville », le sourire radieux dont Liliane Berton pare sa ligne de chant, précise, élégante, délicatement virtuose, ont gardé quasi intact leur pouvoir de séduction. Mieux encore, les quelque 65 années qui nous séparent de cet enregistrement lui ont conféré un charme supplémentaire, celui émanant d’un meuble patiné, d’une photo jaunie, d’un film ancien à l’image incertaine : on les regarde d’un air attendri et amusé, en se disant que la mode et le goût ont décidément beaucoup changé, mais en reconnaissant que c’était bien joli tout de même, et que les façons de faire « à l’ancienne » valent peut-être autant (sinon mieux) finalement que certains excès propres à telle ou telle interprétation d’aujourd’hui…