Tout feu, tout flamme : L’Olimpiade de Cimarosa à Versailles

Avant une Olympiade parisienne centenaire, avant L’Olimpiade de Vivaldi, proposée en version scénique au Théâtre des Champs Élysées fin juin, voici que L’Olimpiade de Cimarosa brillait de mille feux à l’Opéra Royal de Versailles ce 16 mai.

Au fond, que sait-on de Domenico Cimarosa ? Le goût de Stendhal pour son Mariage secret (1792), sa partition la plus célèbre, cache la forêt musicale d’un compositeur aussi talentueux que prolifique : on ne lui doit rien moins qu’une soixantaine d’œuvres lyriques, lorgnant pour l’essentiel vers l’opéra bouffe. Sa musique ne peut se résumer aux mots de Stendhal qui vantait son « harmonie délicieuse ». La diversité des registres dramatiques, l’inventivité musicale et instrumentale, la stupéfiante virtuosité des airs, tout fait de cette recréation un pur moment de bonheur.

Christophe Rousset fraye avec ces répertoires délaissés depuis les débuts de son travail avec Les Talens Lyriques. On se souvient de l’Armida abandonatta de Jomelli (1770) donné au Festival de Beaune il y a juste trente ans. Puis ce fut l’Antigone de Traetta (1772), plusieurs œuvres de Salieri mais aussi de Cimarosa, avec Il marito disperato (1785) et La vanita delusa (1784).

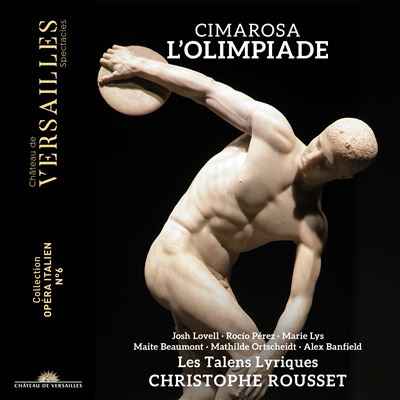

Laurent Brunner, le directeur de l’Opéra de Versailles, eut la bonne idée de faire enregistrer cette Olimpiade, avec la même distribution, il y a quelques mois, en amont de ces deux concerts donnés par Les Talens Lyriques, à Vienne puis à Versailles.

Cimarosa n’est pas le seul à s’être penché sur L’Olimpiade. Il y eut donc Vivaldi, puis Mysliveček, Bianchi, Sarti, Federici… L’opéra s’appuie sur le livret de Metastase, écrit en 1733, qui est loin d’être son meilleur. Il ne cesse de dérouter le spectateur par une incroyable complexité liée aux mensonges et aux identités multiples. Qu’importe si les Jeux Olympiques ne sont qu’un prétexte, toile de fond pour histoires d’amour contrariées.

- Licida (chanté par une mezzo), avait promis à la noble Argene (soprano) de l’épouser. Mais le roi de Crête refusant cette union, Argene, changeant son nom pour celui de Licori, avait dû fuir en Élide.

- C’est là que se déroulent les J.O., où se rend Licida. À la vue de la belle Aristea (soprano), il en tombe follement amoureux. Or le prix de la compétition est justement la main d’Aristea, la fille du roi Clisthène (ténor) qui préside ces J.O. Licida, piètre sportif, se tourne vers son ami Megacle, déjà couronné aux olimpiades et le convainc de concourir sous son nom. Licida compte sur cette usurpation pour que, vainqueur, il puisse épouser Aristea.

- Certes, le héros Megacle (également chanté par une mezzo) remporte – hors champ – l’épreuve, mais cela se complique. Car Megacle est depuis longtemps amoureux d’Aristea. Or Clistene avait interdit leur mariage (avant le début de l’opéra…) car Megacle est athénien et Clistene déteste tout ce qui vient d’Athènes. Pour lui, les choses sont simples, il le chante dans son premier air. Si l’homme est courageux, la femme est une sujette, une esclave en servitude : « nous sommes forts, vous êtes belles. »

- Ayant promis à Licida de s’effacer en cas de victoire, Megacle renonce amèrement à Aristea. Il ne cesse de chanter qu’il part à jamais – en ne cessant de revenir.

- Car rien n’est simple et nous découvrons, in extremis, que Licida est en fait Filinto, le fils du roi Clistène, qui était pourtant persuadé de l’avoir fait tuer, enfant, pour faire mentir la prédiction selon laquelle il risquait d’être assassiné par son propre fils. Impossible pour Filinto-Licida d’épouser sa sœur ! Il va donc se rabattre sur Argene et la fin sera heureuse pour tous : Clistène, apprenant la forfaiture des deux hommes, les avaient condamnés à mort. Mais face à la tournure des évènements, il pardonne à son fils, à Megacle, qui va enfin pouvoir épouser la belle Aristea…

Ces improbables retournements de situation retirent toute crédibilité à une action bien embrouillée. Mais qu’importe ! La musique est passionnante de bout en bout. Elle n’a rien de révolutionnaire, regardant vers la mode napolitaine plus que vénitienne, avec deux ombres portées, celles de Josef Mysliveček et d’un certain Mozart. Les airs s’égrènent, précédés de récitatifs soutenus au pianoforte par Christophe Rousset, voire par quelques beaux récitatifs accompagnés. Les deux fins d’actes dérogent à la règle, avec un unique duo pour le premier et un quatuor s’élargissant en sextuor venant clore la partition. Les musiciens des Talens Lyriques l’ont fait vivre avec une énergie sans faille insufflée par leur chef.

Dès l’ouverture incisive, survoltée (plus encore à la scène qu’au disque), le ton est clairement donné : la flamme brille haut, portée par des instrumentistes inspirés. Le premier air d’Aminta voit cors et trompettes donner du brillant à un personnage secondaire mais fièrement campé par le ténor anglais Alex Banfiel qui, dans son second air, se rit à nouveau des difficultés vocales.

Deux flûtes se mêlent au premier air de Licida, le violon déchirant de Gilone Gaubert introduit le bouleversant récitatif accompagné du dernier air de Clistene et les hautbois interviennent à de nombreuses reprises, comme dans l’air d’Argene au début du second acte où Marie Lys nous stupéfie par sa vocalita.

Le hautbois d’une ineffable poésie de Patrick Beaugirard fait vibrer l’ouverture du grand air d’Aristea au second acte, avant de dialoguer avec l’époustouflante soprano espagnole Rocio Perez. Voilà un moment clé de la partition : comme un air de concert d’une diabolique virtuosité, précédé d’un vrai concerto pour hautbois. Et l’on songe à Mozart, au grand air de Constance « Martern aller Arten » de L’Enlèvement au sérail (1782)… D’ailleurs, l’air de fureur d’Argene qui suit s’inscrit dans la droite ligne de l’air d’Ilia dans l’Idoménée mozartien, comme dans celui d’Armida de Jomelli. Marie Lys y fut superlative. S’enchaîne alors le récitatif accompagné et l’air de Clistene, tout en lyrisme, où le ténor canadien Josh Lovell, habitué de Rossini comme de Mozart, enrichit son personnage en creusant ses doutes, là où auparavant, il avait joué la vaillance machiste et paternaliste. Du grand art.

© Marc Dumont

Chaque rôle est confronté à de redoutables vocalises, parfois reprises dans des cadences libres, voire stratosphériques, et celles d’Aristea nous emmènent jusqu’au contre-fa et même un contre-sol que Rocio Perez contrôle parfaitement – avec une très légère tension liée à la scène.

C’est à elle et au Megacle de Maite Beaumont que Cimarosa réserve les premiers rôles. Les deux timbres s’accordent, tissent des moments complices, rivalisent de virtuosité et de musicalité. L’ampleur de la tessiture de la mezzo espagnole fait merveille dans chacune de ses interventions, avec une mention spéciale pour son grand air avec récitatif accompagné du second acte.

Le rôle de Licida, maladroit deus ex machina, était porté par la mezzo Mathilde Ortscheidt, au timbre cuivré d’une profondeur phénoménale. La lauréate 2023 du Concours de chant au Festival d’Innsbruck fait plus qu’impressionner : elle convainc.

Cette résurrection d’un opéra oublié de plus fut électrisante : un vrai feu d’artifice. Le disque étant à l’image de la représentation versaillaise, il mérite un Appassionato de Première Loge. Souhaitons que cette interprétation magistrale et cette parution discographique feront plus que ranimer la flamme d’un compositeur encore trop sous-estimé et trop absent de nos scènes lyriques.

Aristea : Rocio Pérez

Megacle : Maite Beaumont

Licida : Mathilde Ortscheidt

Argene : Marie Lys

Clistène : Josh Lovell

Aminta : Alex Banfield

Les Talens Lyriques, dir. Christophe Rousset

L’Olimpiade

Drama per musica en deux actes de Domenico Cimarosa, livret Pietro Metastasio, créé le 10 juillet 1784 à Vicence.

Opéra de Versailles, concert du jeudi 16 mai 2024.