Lise Davidsen et l’Orchestre de Paris – Soirée titanesque à la Philharmonie

L’Orchestre de Paris fait flamboyer Mahler… et réciproquement

Début de saison en fanfare pour la phalange parisienne, sous la baguette enthousiaste de son jeune directeur musical. On a pu entrevoir l’an dernier l’affinité de Klaus Mäkelä avec l’univers de la Vienne Fin-de-Siècle (symphonies n°5 et 9 de Mahler, symphonie n°9 de Bruckner, Concerto « à la mémoire d’un ange » de Berg, concerts toujours accessibles sur LivePhilharmoniedeparis.fr), on attendait donc avec impatience d’entendre les musiciens de l’Orchestre de Paris dans l’ambitieuse Symphonie n°1 de Mahler. Le résultat n’a pas déçu.

En guise de tour de chauffe, Spira d’Unsuk Chin, commande conjointe de l’Orchestre de Paris et de quatre autres orchestres internationaux. On sait l’attention d’alchimiste portée par la compositrice coréenne aux alliages sonores : cette manière de concerto grosso ne fait pas exception, même si l’exercice, sur vingt minutes, finit par donner l’impression de tourner à vide. L’atmosphère éthérée déployée d’emblée par deux vibraphones joués à l’archet se voit peu à peu disloquée par de violents accords des différents pupitres, qui créent leur propre ambiance bruitiste soumise à son tour à de nouveaux accidents. Pur exercice de virtuosité où les musiciens s’investissent pleinement, dans une démonstration de précision impressionnante.

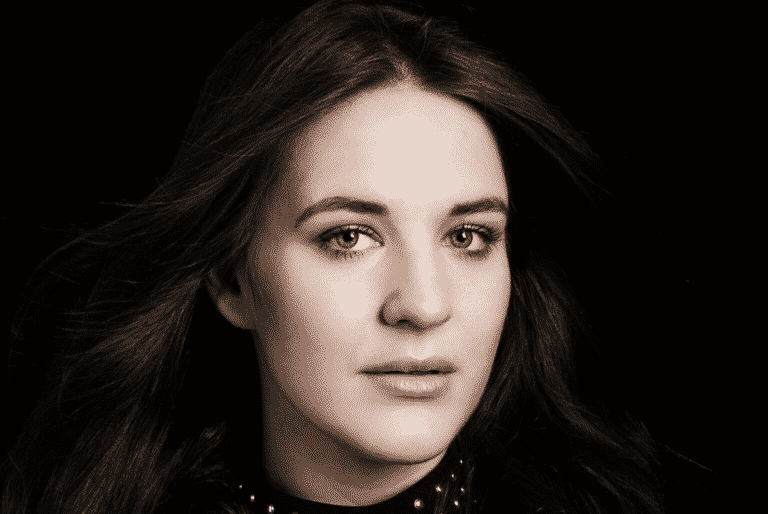

Les Quatre Lieder op.27 de Richard Strauss voient entrer en scène la soprano norvégienne Lise Davidsen. Si Mörgen, le lied conclusif, est l’un des plus célèbres de son auteur, ce cycle est rarement donné dans son entier, que ce soit au concert ou au disque (le premier album Decca de la chanteuse, sorti en 2019, est l’un des seuls à le proposer). Offert par Strauss à sa femme la cantatrice Pauline de Ahna lors de leur mariage, le 10 septembre 1894, ce bouquet de mélodies célèbre l’extase amoureuse (Heimliche Aufforderung) autant que les tempêtes de la passion (Ruhe, meine Seele), les intermittences du cœur (Cäcilie) autant que la félicité conjugale (Mörgen). On est immédiatement saisi par l’amplitude, la générosité et la projection de la voix qui, sans offrir une infinie variété de nuances timbriques, restitue avec aisance le message poétique de chaque mélodie. Et l’orchestre n’y fait jamais obstacle, malgré quelques déflagrations opératiques au diapason du tempérament volcanique (dit-on) de la jeune mariée. Des nuances automnales du lied initial (orchestré en 1948, alors que Strauss composait ses crépusculaires Quatre Derniers Lieder), on arrive à l’accompagnement diaphane de Mörgen (orchestré en 1897) qui, délesté de tout vibrato mièvre, laisse percer les accents de quelque adagio mahlérien. Transition idéale, donc, vers la seconde partie du concert.

Où Mäkelä et ses musiciens vont se livrer à une prodigieuse exploration/introspection sonore. Pour le jeune Mahler, cette partition monstre revêtait un enjeu capital : affirmer sa légitimité comme compositeur, lui dont les activités de chef d’orchestre et de directeur de l’Opéra royal de Budapest menaçaient d’empiéter sur sa créativité. Comme pour en souligner l’ambition, il place sa partition sous les auspices du roman de Jean Paul, Titan. Façon de dire : ma musique vomit les tièdes.

Fait remarquable, la symphonie contient déjà tous les invariants de la grammaire mahlérienne : omniprésence du lied (ici, les premier et dernier mouvement reprennent des citations de « Ging heut’ morgen über’s Feld » , deuxième mélodie des Lieder eines fahrendes Gesellen, et la quatrième mélodie, « Die Zwei blauen Augen », se fait entendre dans le troisième mouvement), juxtaposition du sublime et du trivial (la fameuse fanfare municipale entendue, enfant, en voyant passer un cortège funéraire – Chostakovitch s’en souviendra), panthéisme intense (le premier mouvement doit sonner « comme une voix de la Nature »), recours au folklore (thème de Frère Jacques et fragments de musique klezmer dans le mouvement lent), théâtralisation de la matière sonore (la spatialisation des trompettes qui se font entendre en coulisses au début de l’œuvre)… Dans chacun de ces registres ô combien contrastés, Mäkelä parvient à doser idéalement l’apollinien et le dionysiaque : faisant un sort à chaque détail de couleur orchestrale, à chaque agencement rythmique, à chaque dynamique, le chef ne perd jamais de vue la formidable pulsion vitale qui traverse, bouleverse, porte à incandescence cette musique. De la première mesure – étrangement statique, où se met en place une fascinante Klangfarbenmelodie – à la dernière, ponctuée par un fortissimo triomphal, jamais l’orchestre n’est pris en défaut ni ne relâche la tension dramatique. On a rarement vu les musiciens de l’Orchestre de Paris faire aussi pleinement corps avec leur chef, embrasser avec autant d’enthousiasme sa lecture d’une œuvre.

Quittant la salle Pierre-Boulez de la Philharmonie, on ne pouvait se départir d’une sensation tenace : celle d’avoir assisté à la naissance d’un grand mahlérien. À l’avenir de confirmer cette impression. Dans l’immédiat, il sera passionnant d’écouter l’Orchestre de Paris se confronter, dans moins d’une semaine, à la Symphonie n°2 « Résurrection » sous la direction d’un maître de ce répertoire, Semyon Bychkov.

Elise Batnes, violon solo invité

Lise Davidsen, soprano

Orchestre de Paris

Klaus Mäkelä, direction

Unsuk CHIN (1961)

Spira (2019) création française

(commande du Los Angeles Philharmonic, de l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm, de l’Orchestre de Paris, du City of Birmingham Symphony Orchestra et de l’Orchestre de la NDR-Elbphilharmonie – création française)

Richard STRAUSS (1864-1949)

Quatre Lieder, op.27 (1894, orch. 1897-1948)

Gustav MAHLER (1860-1911)

Symphonie n°1, « Titan » (1888)

Concert du mercredi 15 septembre 2021, Philharmonie de Paris.